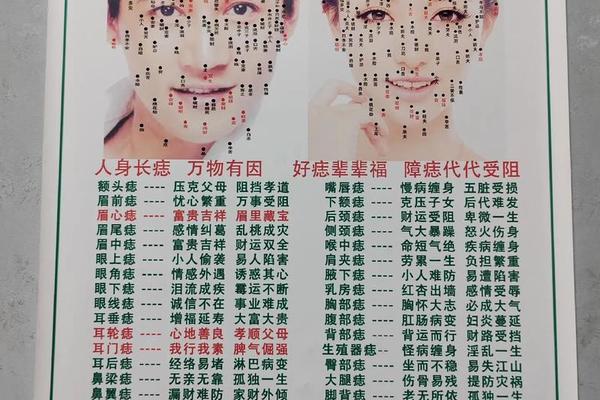

在传统面相学中,面部痣相被视作解读个体命运与性格的“天书”。中国古代典籍《麻衣相法》提出“面如山川,痣如星辰”的理论,认为痣的形态与位置如同星象般映射着人生轨迹。现代学者发现,这种观念源于“天人感应”哲学体系,将人体视为宇宙的微观投射,而痣相则是能量流动的显性标记。例如网页1中提到,眼尾痣象征“命犯桃花”,鼻翼痣代表“财运不佳”,这类论断均基于痣相所处面部十二宫位对应的命理系统。

值得注意的是,传统相学对痣相的吉凶判断存在辩证逻辑。网页1特别强调,痣的色泽、形态等“镜面特征”比单纯位置更重要:黑如漆、赤如泉的饱满痣相即便生于凶位亦可化解厄运,而晦暗浑浊者即使位于吉位仍主灾祸。这与德国医学界关于痣相与激素水平关联性的研究形成跨文化呼应——科学界证实,内分泌状态既影响痣的形态变化,也与性格形成存在生物学关联。

二、医学视角下痣与痦子的本质差异

医学领域对“痣”与“痦子”的界定存在认知演变过程。根据网页15与网页17的病理学研究,二者本质均为黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,区别仅在于民间称谓习惯。皮肤科专家蒋冠指出,医学上统称其为“色素痣”,并根据细胞分布层次细分为交界痣、混合痣与皮内痣三类。其中交界痣(平且色深)常见于摩擦部位,存在较高恶变风险;皮内痣(凸起带毛)则多属稳定型。

临床实践发现,痦子更倾向指代后天出现的色素痣,而先天性大面积痣多直接采用医学命名。网页18数据显示,约65%的色素痣出现在10岁后,且青春期因激素波动会出现数量激增。值得警惕的是,反复接受非专业点痣治疗(如化学腐蚀)的案例中,约有12%出现细胞异常增生,印证了网页21提出的“不彻底治疗可能诱发恶变”的警示。

三、文化观念与科学认知的对话空间

传统相学对痣相的诠释虽缺乏现代科学依据,但其符号系统蕴含着社会学意义。例如“眉间痣主极端成败”的论断(网页1),实则反映了古代社会对决策者性格矛盾的观察——这类人群的睾酮水平通常高于常人,与果敢和冲动并存的性格特征存在生物学关联。再如“颧骨痣象征事业运”的说法,现代心理学研究显示,颧骨突出者更易获得权威感,而该区域的痣相可能强化面部记忆点,间接影响社交优势。

科学界对这类文化符号持审慎态度。德国海德堡大学2019年的跨文化研究显示,东亚群体对面部痣相的关注度是欧洲人群的3.2倍,这种差异与相学传统的传播深度直接相关。但该研究同时警告,过度迷信痣相吉凶可能导致两类风险:一是延误恶性黑色素瘤的早期诊治(网页17提及的ABCDE法则);二是引发不必要的容貌焦虑,如网页53中记载的案例——当事人因女友评价而选择非必要点痣治疗。

四、现代社会对痣相认知的应对策略

在医学规范层面,需建立分级管理体系。对于直径>6mm的先天性巨痣、易摩擦部位痣(如手足掌),应参照网页21建议优先选择手术切除并送病理检测。美容需求类点痣则需严格评估:激光治疗仅适用于<2mm的表浅痣,且需避免同一部位三次以上反复治疗。网页53中美容店十分钟完成的点痣操作,虽满足即时美观需求,但未进行术前评估的做法存在医疗风险。

文化传播领域则需构建跨学科对话机制。建议将传统相学中的镜面判断标准(色泽、形态)与医学ABCDE恶性特征识别法结合,开发公众教育工具。例如将“黑如漆、赤如泉”的吉痣描述转化为“均匀色质、边缘清晰”的医学良性指征,既保留文化记忆又传递科学认知。

痣相作为横跨医学、人类学、社会学的特殊载体,其双重属性折射着人类认知体系的复杂性。从镜面特征的吉凶解读到色素细胞的病理分析,从相学古籍的命理推演到激光治疗的精准消融,这种生物标记物始终在神秘主义与理性主义之间寻找平衡点。未来研究应着重于:建立传统痣相描述与现代皮肤病理学的映射模型;开发基于人工智能的痣相特征双轨识别系统(兼顾文化符号与医学指征);制定跨文化背景下的公众健康教育指南。唯有在尊重文化多样性的基础上深化科学传播,方能使这颗微小的皮肤印记真正成为照见文明进程的镜面。