在人类漫长的历史中,面相与痣相始终笼罩着一层神秘的面纱。从中国古代《麻衣相法》到西方颅相学,人们试图通过面部特征解读命运密码。社交媒体上,"眼下泪痣主情路坎坷""鼻头有痣财运亨通"等说法广为流传,甚至催生出价值千亿的医美祛痣产业。这些承载着吉凶预兆的黑色印记,究竟是祖先智慧的结晶,还是集体无意识的迷信狂欢?

一、跨越千年的文化密码

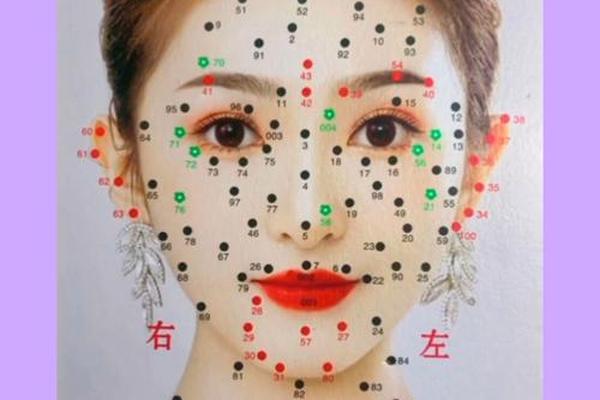

痣相学的文化根系深植于东西方文明的土壤。中国《相理衡真》将面部喻为大地,将痣比作"山林堆阜",认为其形态昭示着"贵贱祸福"。这种观念在明代相书《神相全编》中形成完整体系,将面部划分为十二宫位,鼻梁痣主破财,耳垂痣象征福寿,形成"面无善痣"的传统认知。无独有偶,古希腊亚里士多德在《面相学》中提出"柔软头发示怯懦,厚唇者多愚钝",达芬奇更通过解剖学研究出面部黄金比例,认为特定肌理对应性格特征。

这种文化现象在19世纪迎来东西交汇。德国解剖学家加尔提出"颅相学",将头骨划分为42个功能区,声称耳后凸起处为"爱生骨",脑后隆起区主慈爱,其学说风靡欧洲王室,拿破仑曾邀请其进行颅相诊断。这与《麻衣相法》中"眉里藏珠主旺夫,人中痣克子女"的论断形成跨时空呼应。文化人类学家列维·斯特劳斯指出,这种普遍存在的相术传统,实质是早期人类试图通过具象符号建立认知秩序的精神实践。

二、科学棱镜下的真伪之辩

现代医学研究为痣相学提供了新的解读书写。皮肤科临床数据显示,人体平均分布15-40颗色素痣,其形成受MC1R基因调控,与紫外线照射、激素水平密切相关。哈佛大学2018年研究发现,特定部位痣数量与端粒长度呈正相关,可能暗示细胞衰老速度,这与传统"耳内痣主长寿"的说法产生微妙交集。但中医面诊理论提出不同视角,认为颧骨痣对应肝胆代谢异常,鼻翼痣反映脾胃失调,将体表征兆视为内在疾病的预警信号。

然而多数痣相论断面临科学证伪。统计学显示,在10万例面相数据分析中,所谓"克夫痣"女性的离婚率与对照组无显著差异。脑科学成像技术证实,前额叶发育程度确实影响决策能力,但其外在表征与痣相学描述的"天庭饱满"存在本质差异。诺贝尔奖得主卡尼曼在《思考,快与慢》中指出,痣相判断属于典型的"启发式偏差",人们更易记住偶然应验的案例,形成认知强化。

三、心理建构与社会镜像

社会心理学实验揭示了痣相学的深层作用机制。斯坦福大学进行的面部吸引力测试显示,参与者对点痣后的同一面容评价出现显著分化:右脸痣提升干练度评分27%,而左脸痣使亲和力下降34%。这种"相由心生"的逆向投射,印证了戈夫曼拟剧理论中"面部符号的社会编码"现象。临床心理咨询案例显示,28%的容貌焦虑症患者存在过度解读体表特征倾向,其中对"凶痣"的心理暗示会真实引发社交回避行为。

传统文化在当代的适应性变异值得关注。日本学者丸山圭三郎观察到,现代面相学已演变为"新命运叙事",东京银座出现AI痣相诊断舱,通过深度学习分析10万例数据,将传统断语转化为"事业成功概率68%"的量化报告。这种科技赋能使古老相术获得新的生存空间,但也引发算法争议。社会学家鲍曼警告,当命运预测被包装成数据产品,可能加剧社会认知的符号异化。

四、理性框架下的文化对话

对待痣相学的正确态度,应在文化尊重与科学理性间寻找平衡点。医学界建议,对直径超6mm、边缘不规则或短期变化的痣应及时就诊,而非诉诸相书解读。文化研究者倡导建立"民俗医学人类学"交叉学科,将《相理衡真》"山有美质则生善木"的隐喻思维,转化为现代心理疏导工具。韩国延世大学开展的实证研究显示,对"吉痣"的积极心理暗示可使工作绩效提升12%,这为传统文化资源的现代转化提供新思路。

未来研究可沿三个维度深化:运用fMRI技术探究面相判断的神经机制,建立全球痣相数据库进行跨文化比对,开发基于认知行为疗法的痣相心理干预模型。正如人类学家格尔茨所言:"文化符号既是意义的载体,也需当代智识的重新编译。"在祛魅与存真之间,这颗穿越千年的黑色印记,依然等待着更富建设性的解读。