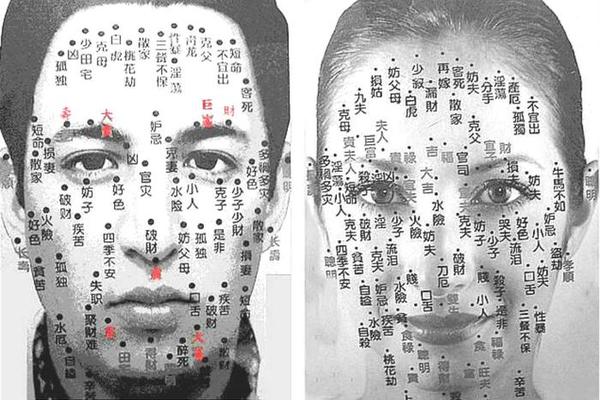

在东方传统文化中,痣相学始终占据着独特地位。人们认为,人体不同部位的痣暗藏命运密码,而区域的痣因与哺育、情爱、健康等密切关联,更被赋予复杂的象征意义。从古籍记载到民间解读,痣常被视作兼具吉凶的双重预兆,既有“生贵子”“旺夫益子”的美誉,也有“健康隐忧”“情路坎坷”的警示。

命运象征与生育关联

传统相学普遍认为,及其周围痣的位置与女性生育能力、子嗣运势紧密相关。例如,旁的痣被解读为“与家人缘深,爱情专一,会生贵子”,而上方的痣则可能暗示“生理机能较弱,易患子宫或生殖系统疾病”。更有观点提出,正中的痣象征对家庭的忠诚,乳下痣则被喻为“财库”,主财运亨通。这些说法源于古代对哺育功能的崇拜,将痣的位置与生命力、财富流动等抽象概念进行符号化联结。

健康预警与性格隐喻

值得注意的是,传统解读中亦包含医学观察的朴素智慧。例如下方有痣者被认为“体质欠佳,需注意肝脏健康”,乳沟附近的“狼心狗肺痣”则被描述为性格反复、重利轻义的特征。这些说法虽缺乏现代科学依据,却反映了古人通过长期经验积累对身体健康与行为特征的关联性推测。

二、医学视角下的痣本质

现代医学对痣的形成机制已有明确认知。区域的痣本质上是皮肤黑色素细胞局部聚集形成的良性肿物,其出现与遗传、紫外线暴露或激素变化相关。医学界强调,绝大多数痣属于正常生理现象,但需警惕少数异常病变可能。

良性特征与观察标准

正常痣通常直径小于6毫米,边缘规则,颜色均匀(褐色或黑色),无痛痒、出血等症状。临床数据显示,约10%-40%人群会在区域出现色素痣,且随年龄增长可能自然消退或颜色变浅。此类痣无需特殊处理,但建议定期自我检查,观察其形态稳定性。

病变风险与就医指征

当痣出现以下变化时,需及时就医排查恶性黑色素瘤风险:短期内快速增大、边缘不规则呈锯齿状、颜色混杂(如红、白、蓝相间)、表面溃疡或渗液。值得注意的是,孕期因雌激素水平波动可能导致痣颜色加深,此类生理性变化通常无需过度担忧,但合并其他异常症状时仍应咨询专业皮肤科医生。

三、文化心理与社会认知影响

痣相学的持续传播,折射出人类对未知命运的本能探索欲望。在当代社会,痣的解读呈现出传统玄学与现代科学认知的碰撞,也衍生出独特的文化心理现象。

自我认同与社会期待

部分女性因传统吉痣说法产生积极心理暗示,如将乳下痣视为“财运象征”而增强事业自信;反之,持有凶痣观念者可能对婚姻、健康产生焦虑。社会学研究指出,这类心理效应可能通过“自我实现预言”机制影响个体行为选择,例如重视养生或回避亲密关系。

性别视角与身体叙事

值得关注的是,传统痣相学对男女痣的差异化解读,暗含性别角色规训。女性痣多与生育、家庭绑定,男性则被赋予“才学”“财源”等社会属性。这种差异既反映古代社会分工观念,也在当代引发关于身体自主权的讨论——是否应让玄学定义身体的价值符号?

四、理性认知与科学态度

面对传统痣相学,我们既需尊重文化多样性,也应建立基于实证的科学认知体系。

批判性继承文化传统

痣相学作为民俗文化组成部分,其历史价值在于提供观察身心的独特视角。例如将痣与性格外向关联,或可启发心理学对皮肤标记与人格特质关联性的研究。但需警惕绝对化解读,避免将偶然特征等同于命运必然。

建立健康管理意识

医学界建议采用“ABCDE法则”监测痣的变化:不对称(Asymmetry)、边缘(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)、演变(Evolution)。定期皮肤镜检查比民间“吉凶”判断更能有效预防疾病。对于影响心理健康的痣,现代激光或手术祛除技术已能安理,较之传统点痣术更具科学性和可控性。

痣的吉凶之辩,本质是人类对生命奥秘的永恒追问。传统文化赋予其神秘色彩,现代科学则揭开其生理本质。我们既不必因“凶兆”之说惶惑,也无需盲目追求“吉痣”寓意。建立科学的身体认知,将定期体检与心理调适相结合,方能在传统与现代的对话中,找到身心平衡的智慧。未来研究可进一步探索痣相文化对心理健康的影响机制,以及民俗医学观念在健康传播中的角色重构。