一、传统痣相学的理论基础与局限性

1. 文化渊源与分类依据

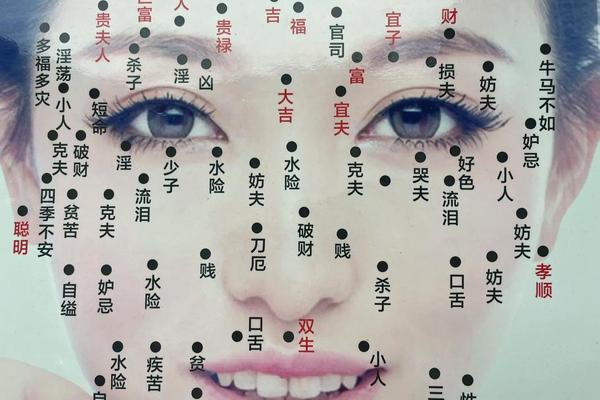

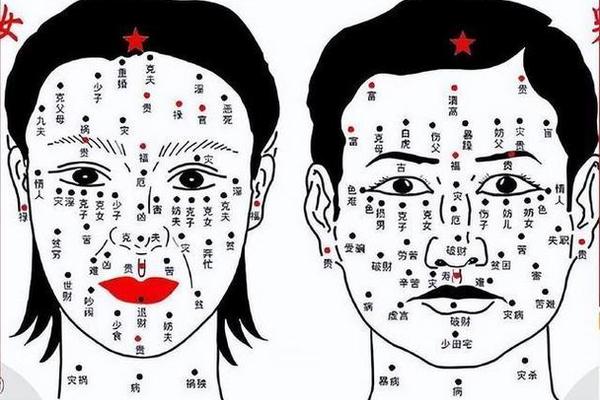

传统痣相学源于古代中医理论与面相术(如《痣相大全》),认为痣的位置、颜色、形状反映个人命运。例如:

这种分类更多基于经验总结与象征联想,缺乏生物学或统计学支持。

2. 心理暗示与主观解读

痣相常通过心理暗示影响行为。例如,认为“颧骨痣象征权力不稳”可能使人更关注人际冲突,反而印证预言。研究表明,心理暗示可能通过改变个人态度间接影响命运,而非痣本身有神秘力量。

二、科学视角下的痣与健康风险

1. 生理成因与医学分类

医学上,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,分为交界痣、混合痣、皮内痣等类型。其中,交界痣因位于表皮与真皮交界处,存在一定癌变风险。科学界强调通过“ABCDE法则”(不对称、边界、颜色、直径、进展)判断痣的安全性。

2. 医学警示与风险部位

长期受摩擦或日晒的痣(如手掌、足底)更易恶变为黑色素瘤。医学建议此类痣尽早切除,而非依赖吉凶判断。例如,足底痣若伴随腹股沟淋巴结肿大需警惕转移。

三、现代社会的理性态度

1. 文化价值与个体差异

痣相学作为民俗文化的一部分,提供了一种自我认知的视角。例如,“掌心痣象征财运”可能激励个体积极进取,但需结合个人努力而非迷信。

2. 科学与迷信的边界

四、如何理性对待痣相?

1. 健康优先原则:关注痣的医学特征(颜色变化、快速生长等),定期皮肤检查。

2. 文化参考价值:将痣相视为性格或行为倾向的隐喻(如“嘴唇痣主口才好”),而非宿命论。

3. 心理调适:若某些痣引发焦虑(如“克夫痣”),可考虑医学祛除以缓解心理压力。

痣相学是传统文化与心理暗示的结合体,其解释体系不具备科学严谨性,但可作为文化现象或自我反思的工具。现代人应更关注痣的医学属性,理性区分健康风险与民俗玄学,避免因迷信影响判断。对于命运,科学更强调“性格与选择决定结果”,而非一颗痣的象征意义。