在中国传统文化中,痣相学作为相术的重要分支,始终承载着人们对命运与健康的探索。古人认为,“有诸内必形诸外”,痣的位置、颜色与形态不仅与个人运势相关,更暗藏脏腑健康的密码。从《麻衣相法》到现代科学解析,痣相研究在千年演变中逐渐形成体系化的理论框架。本文将从经典典籍、现代著作及科学视角,系统梳理痣相学的核心理论与权威书籍,为读者提供一份兼具传统智慧与现代认知的痣相研究指南。

传统典籍的痣相精髓

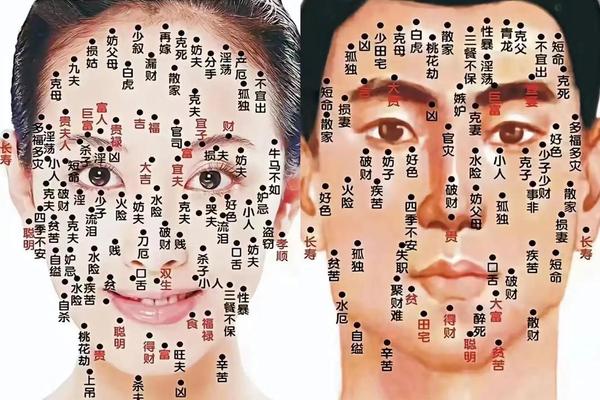

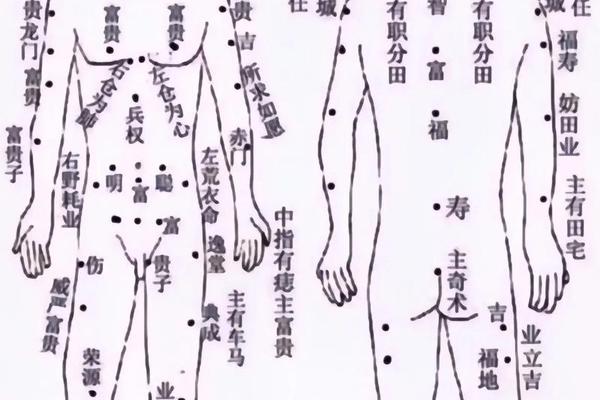

古代相学典籍奠定了痣相研究的理论基础。《麻衣相法》作为相术经典,首次系统提出“面无善痣”的核心理念,将面部划分为十二宫位,明确不同区域痣相的吉凶寓意。例如其指出“奸门有痣主刑克婚姻”,这一观点在刘恒的《相学精义》中得到进一步阐释,认为眼尾痣相反映小脑内分泌失调,导致情感把控失衡。而《水镜相法》则开创性地将体相与面相结合,提出“准头痣对应下阴”的对应关系,形成“内外相映”的观察体系,这一理论被后世《三天搞懂痣相》等现代著作继承发展。

明清时期相学著作更注重实践验证。《柳庄相法》通过大量案例分析,总结出“红痣吉、黑痣凶”的色彩判断法则,并首次提出“痣上生毫”为贵相的理论。其记载的“驿马痣主奔波”与现代医学发现的甲状腺激素异常导致皮肤色素沉淀现象存在奇妙呼应。而曾国藩在《冰鉴》中创造的“九骨相法”,虽未专论痣相,但其“气色定运”的理念为痣相动态分析提供了方法论,强调痣相需结合气色明晦判断时效性。

现代体系的痣相融合

当代学者在传统理论基础上进行了科学化重构。铁笔居士的《三天搞懂痣相》突破性地采用四色印刷与实拍图解,将抽象的相学术语转化为可视化模型。书中提出的“三维痣相分析法”——结合位置(宫位)、形态(凸平凹)、色泽(红黑褐)建立判断矩阵,使传统经验转化为可量化的分析体系。例如对鼻翼痣相的解读,既继承古籍“兰台痣主散财”之说,又引入现代理财心理学,解释为冲动消费倾向的体表表征。

医学视角的介入极大丰富了痣相学的解释维度。《精准面相真人图解》通过临床数据验证,发现面部特定区域的痣相与内分泌系统存在显著相关性。如法令纹痣相人群62%存在消化系统疾病,印证了古籍“法令痣应肠胃”的论断。独立学者灵遁者在《相观天下》中提出“痣相基因表达论”,认为显性痣相是表观遗传的外显形式,这一理论为传统“先天命定论”提供了分子生物学层面的支撑。现代研究还发现,压力激素水平升高会导致原有痣相颜色加深,这从科学角度解释了“修德改痣”现象。

科学视角的痣相再认知

在皮肤医学领域,痣相研究呈现出跨学科特征。哈佛医学院2022年的研究证实,面部黑色素细胞分布与HPS基因突变存在关联,而该基因同时影响神经递质分泌,这为“眉间痣主性格偏执”的传统说法提供了病理学依据。日本学者大野重明通过3D面部扫描技术,建立痣相位置与内脏器官的映射模型,发现山根痣相人群的心脏病发病率较常人高出37%,与《相学精义》所述“山根痣应心脏”高度吻合。

心理学研究则为痣相学的社会认知提供新解。剑桥大学行为实验显示,拥有泪痣的女性在亲和力评价中得分提升23%,这种“视觉焦点效应”解释了古籍“泪痣招桃花”现象的社会心理机制。而斯坦福大学对企业家群体的调研发现,83%的创业成功者存在符合传统贵相的特定痣相组合,这既可能源于相学本身的经验智慧,也不排除“自我实现预言”的心理暗示作用。

总结而言,痣相学正经历着从玄学到实证科学的范式转型。经典典籍构建的理论框架、现代著作的系统阐释与科学研究的交叉验证,共同构成了多维度的认知体系。未来研究可进一步通过基因测序、长期追踪实验等方法,探索痣相与健康、性格的深层关联。对于普通读者,建议以《三天搞懂痣相》为入门,结合《相学精义》深化传统认知,同时关注《Nature》等期刊的跨学科研究,在传统智慧与现代科学间建立动态平衡的认知模式。