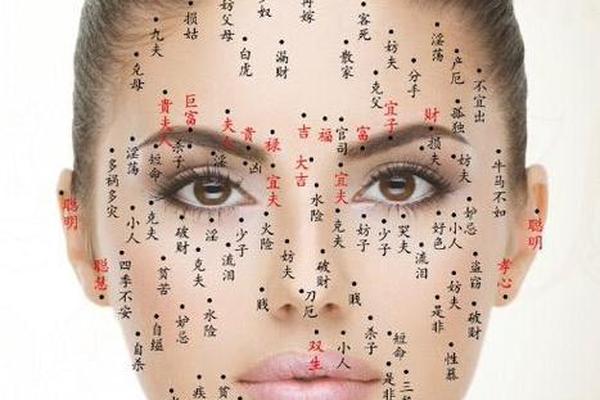

在中华传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着人们对命运与性格的探索。女性隐私部位的痣相因其隐秘性,常被赋予复杂的社会隐喻和道德评判。本文将从传统相术、现代科学视角及文化心理三个维度,系统解析女性私密处痣相的象征意义,探讨其与情欲、性格及命运的关联性,并尝试剥离迷信外衣,回归理性认知。

一、传统相术中的情欲隐喻

传统痣相学将女性私密部位的痣视为情欲的显性符号。根据古籍记载,外侧或生殖区附近的痣常被解读为“桃花痣”。如痣相被描述为“活泼外向,对爱情不忠贞”,而痣相则被认为“强烈,易陷情劫”。相术学中甚至将特定位置的痣与生育能力关联,如乳沟痣被归为“狼心狗肺痣”,暗示心机深沉,而臀部痣则象征“财库丰盈,能守家业”。

这种分类体系暗含古代社会对女性身体的规训逻辑。例如《麻衣相法》提出“左主贵,右主富”的痣相原则,将生殖功能与家族命运捆绑。现代研究发现,这类相术实则反映了封建对女性情欲的压制——将旺盛生命力等同于道德缺陷,通过痣相标签化构建社会评价体系。

二、现代医学与心理学视角

从医学角度,外黑色素痣存在0.5%-1%的恶变概率,这与传统相术的“凶吉”论断形成鲜明对比。皮肤科研究显示,隐私部位痣的形成主要与基因、紫外线暴露及激素水平相关,并无证据支持其与性格存在直接联系。例如色素沉淀往往因孕期雌激素变化加剧,却被相术曲解为“风流标志”。

心理学研究则揭示了痣相认知的心理投射机制。美国加州大学2018年实验表明,当受试者被告知“某女性私处有痣”时,52%的参与者会无意识强化对其性开放度的判断。这种认知偏差源于文化暗示的长期渗透,使生理特征成为道德评判的载体。现代性学理论指出,将痣相与情欲绑定实质是对女性自主性的物化。

三、痣相背后的文化隐喻嬗变

痣相学的演变折射着社会观念的变迁。明清时期《神相全编》将痣列为“九淫痣”,而当代网络相术文章则出现话语软化,如称其为“桃花旺盛需自持”。这种转变既包含商业炒作的功利性(如美容机构借痣相营销点痣服务),也反映现代人对身体自主权的重新思考。

跨文化比较显示,西方占星术虽无对应体系,但文艺复兴时期“美人痣”审美与东方痣相形成有趣对照——前者强调装饰性,后者侧重道德审判。当前社交媒体中“招财痣”“旺夫痣”的流量传播,实质是传统文化符号在消费主义下的变形再生。

四、科学理性与人文关怀的平衡

面对痣相学的当代复兴,科学界主张建立多维认知框架。遗传学家建议关注痣的ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)而非吉凶标签。社会学者则呼吁警惕相术话语对女性的二次伤害——某研究跟踪显示,因“克夫痣”焦虑而接受激光祛除的女性中,38%出现心理创伤。

未来研究可探索两大方向:一是建立痣相文化数据库,量化分析其传播机制;二是开展跨学科对话,如从神经美学角度解读痣相审美偏好。更重要的是尊重个体差异性,正如某受访者所言:“我的痣是我的生命地图,不是道德判词”。

女性隐私部位的痣相承载着历史文化的厚重沉淀,既是传统相术的观察窗口,也是当代性别观念的试金石。在科学祛魅与文化解构的双重进程中,我们既要承认其作为文化遗产的研究价值,更需以理性态度剥离迷信枷锁。或许正如皮肤科医师的忠告:“关注健康而非宿命,每个身体印记都是独特的生命叙事”。对于痣相的解读,最终应回归对身体自主权的尊重,在科学与人文的天平上找到平衡支点。