在中国传统文化中,人体上的每一颗痣都被赋予了独特的命运隐喻。从敦煌残卷的民间相术到明清时期的《麻衣相法》,痣相学始终作为命理学的重要分支,承载着古人对生命密码的探索热情。随着《中国痣相全书》电子版和《中国古代痣相大全》PDF等古籍的数字化传播,这门古老学问正以新的形态进入现代视野。本文将从历史脉络、理论体系、现代价值及数字化传承四个维度,系统解析这两部典籍的学术价值与文化意义。

一、历史渊源与文献体系

痣相学的雏形可追溯至先秦时期的《尚书》,其将人体黑子与五行学说结合,形成了最早的吉凶判断体系。敦煌莫高窟藏经洞出土的唐代《相书》残卷中,记载了“身体某部位有黑点者为国师命”的论断,印证了早期痣相学与政治地位的关联。至宋代,《麻衣神相》首次将痣相系统化,提出“显痣”与“隐痣”的分类标准,这一理论被明代袁忠彻的《袁柳庄神相全编》继承发展,形成包含七十四个身体部位的痣相图谱。

《中国古代痣相大全》PDF收录了《太清神鉴》《神相铁关刀》等二十余部相术典籍,其中《神相全编》十二卷本详细标注了面痣、身痣的分布图谱与命运象征。如“鼻准黄紫色主财禄丰盈”“眉间赤色主刑伤”等论断,体现了古代医相融通的观察视角。这些文献的数字化不仅保存了濒危古籍,更揭示了痣相学从巫术占卜向系统命理学的演变轨迹。

二、理论架构与身体符号

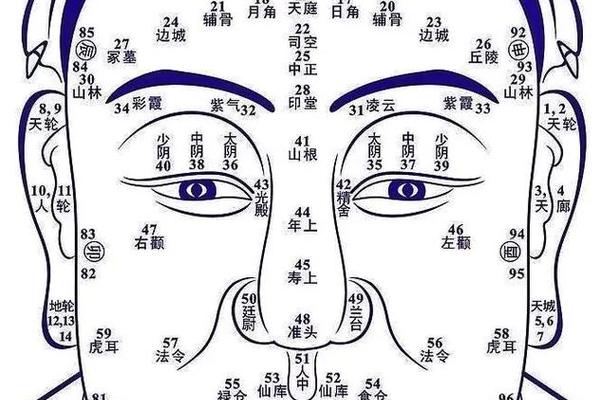

传统痣相学构建了以“十二宫五官”为核心的空间阐释体系。《中国痣相全书》电子版显示,面部被划分为命宫、财帛、田宅等十二个区域,例如鼻梁处的“疾厄宫”有痣象征健康隐患,而耳垂痣则被视作福寿标志。身体黑痣更与天文历法对应,敦煌P3492号残卷记载“脚底黑子应北斗,主远行通达”,将人体微观符号与宇宙宏观秩序相联系。

现代学者陆致极在《命运的求索》中指出,痣相学的深层逻辑在于“身体时空编码”。通过分析《麻衣相法》中“左股七十二痣为帝王相”的案例,他发现痣的分布规律暗合古代天干地支的时空模型,这种将生理特征转化为命运密码的思维方式,体现了中医“天人相应”理论的影响。尽管该理论缺乏现代科学验证,但其符号系统对研究中国古代认知模式具有独特价值。

三、现代价值与多维思考

从文化人类学视角看,痣相典籍的数字化促进了民俗学研究。如《中国古代痣相大全》PDF收录的“女子右乳痣主贫贱”等论断,反映了封建社会对女性身体的道德规训。而《神相全编》所述“手掌龟纹主富贵”等手相理论,则揭示了古代手工业者对身体劳动特征的观察智慧。这些文献为研究传统性别观念、职业分层提供了鲜活素材。

在科学验证层面,复旦大学2021年的研究显示,特定位置的色素痣与内分泌疾病存在统计学关联,这与古籍中“唇上黑子主脾胃不和”的记载形成有趣呼应。尽管多数痣相理论尚未得到实证支持,但其对人体特征的细致观察,为医学人类学研究提供了历史参照。当代命理学者程佩建议,可运用大数据技术对古籍案例进行量化分析,探索生理特征与社会命运的潜在相关性。

四、数字化传承的挑战与展望

当前《中国痣相全书》电子版的传播面临三大困境:一是版本校勘缺失,不同PDF文件存在图文错位问题;二是解读断层,如网页45提及的1997年古籍出版社版本仅有扫描件而无注释;三是争议,部分平台将痣相学包装为“改运工具”进行商业营销。学者张其凡呼吁建立学术导向的数字化工程,对相术古籍开展版本校注与跨学科解读。

未来研究可沿三个方向突破:其一,结合基因检测技术,验证“痣相—体质—命运”的传导机制;其二,开发AI图像识别系统,自动匹配古籍痣位图谱与现代医学数据;其三,构建数字人文数据库,整合敦煌相书、明清医案等多元文献。台北故宫博物院已启动“相术数字孪生”项目,通过3D建模还原古代身体观测体系,这为痣相学研究提供了技术范式。

《中国痣相全书》与《中国古代痣相大全》的数字化,不仅让尘封的相术智慧重获新生,更启发现代社会重新审视身体文化的多维价值。从命理玄学到医学人类学,从符号阐释到数据科学,这些典籍正在跨学科碰撞中展现新的学术生命力。未来的研究应超越“吉凶判断”的表层解读,深入挖掘其蕴含的中国古代认知范式与身体哲学,使痣相学真正成为连接传统智慧与现代科学的桥梁。