作为女性身体的重要象征,其皮肤特征的细微变化常引发广泛关注。上的痣虽多为普通色素沉淀,却在医学与民俗文化中衍生出不同维度的解读——从健康风险到命运隐喻,从科学认知到心理暗示,这颗微小的皮肤标记承载着跨越时空的复杂意涵。本文将基于医学证据与传统文化的交叉视角,解析痣相的多重面向。

一、医学视角下的痣相

现代医学认为,痣的形成主要与黑色素细胞聚集有关,其出现概率受遗传、激素水平、紫外线暴露等多重因素影响。研究显示,约10%的女性会在区域出现色素痣,其中直径小于6毫米、边缘规则、颜色均匀的良性痣占比达95%以上。美国皮肤科学会指出,正常痣的监测应遵循ABCDE法则:观察对称性(Asymmetry)、边缘(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)及演变特征(Evolution)。

近年《护士健康研究》的长期追踪发现,痣数量超过15个的女性,乳腺癌风险增加35%,这可能与雌激素水平相关。但研究者强调,这种关联性需结合家族病史、激素受体状态综合分析,并非直接因果关系。临床建议对痣进行动态观察,特别是孕期、哺乳期等激素剧烈波动阶段,需警惕痣体颜色加深或形态改变。

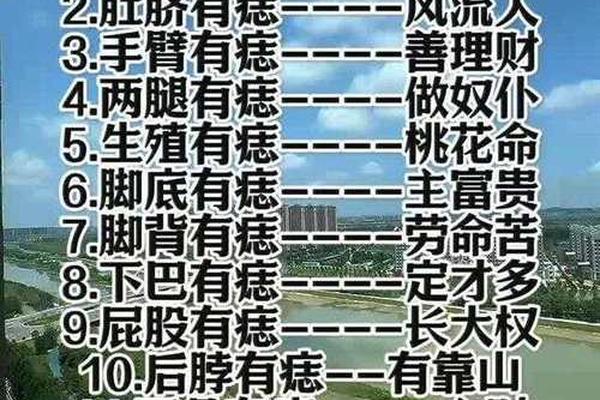

二、传统命理学的象征体系

在东方相术体系中,痣被赋予强烈的命运隐喻。左乳痣常与情感运势关联,认为上方痣象征情路坎坷,下方痣则寓意婚姻稳定;右乳痣多解读为财富密码,如《麻衣相法》记载“右乳生朱砂,财帛自天来”。民俗学研究发现,这类说法起源于古代经络理论,将左乳对应肝经(主情志),右乳对应脾胃经(主财帛)。

西方占星术则发展出不同象征体系,中世纪欧洲文献记载痣是“维纳斯之吻”,代表强烈的爱情吸引力。人类学家玛丽·道格拉斯在《洁净与危险》中指出,这类身体符号的象征意义实质是社会规训的投射——通过将身体特征道德化,构建女性行为规范。现代心理学实验证实,知晓传统痣相说法的女性,对痣的审美认知会产生显著性偏差。

三、健康风险的评估维度

特殊位置的痣需提高警惕:周围痣因频繁摩擦,恶变概率较其他部位高3倍;先天性巨痣(直径>20cm)的黑色素瘤风险达5%-10%。2023年哈佛医学院的病理学研究揭示,交界痣的恶变过程呈现特定分子特征——BRAF基因突变率高达82%,这为早期筛查提供了生物标志物方向。

临床案例显示,需要特别关注的危险信号包括:①痣体短期内增长超过2mm/年;②伴随溢液或皮肤橘皮样改变;③出现卫星灶(周围新生小痣)。上海瑞金医院2024年数据显示,及时切除病理可疑痣的患者,五年生存率达98.7%,显著高于延误治疗组。建议每6个月进行自检并拍照记录痣体变化,必要时采用皮肤镜或超声弹性成像技术评估。

四、社会心理的镜像折射

社交媒体调查显示,25-35岁女性中63%曾因痣产生焦虑,其中18%考虑过非必要的美容手术。这种心理压力源自双重文化张力:既要面对医学建议的理性克制,又难以摆脱“痣相不吉”的潜意识困扰。伦敦大学研究证实,痣祛除者的术后抑郁发生率(12.7%)显著高于其他医美项目。

文化人类学视角揭示,痣焦虑实质是身体规训的现代变体。法国哲学家福柯提出的“生物权力”理论在此得到印证——医学话语与传统命理共同构建起对女性身体的监控网络。建立科学认知体系显得尤为重要,如日本推行的“痣相科普计划”,通过动漫形式传播ABCDE法则,使年轻女性乳腺癌早诊率提升27%。

痣作为生理特征与文化符号的双重存在,折射出医学理性与人文感知的复杂交织。当前研究需突破两大方向:在医学层面建立动态风险评估模型,开发无创监测技术;在社会学层面解构传统痣相的认知桎梏,构建基于实证科学的身体认知体系。建议女性以“观察而不焦虑,警惕而不恐慌”的态度对待痣,将定期专业检查纳入健康管理常规,让这颗微小的生命印记回归其自然本质。