在中国传统相学体系中,痣不仅是皮肤的色素沉淀,更被视为解读命运密码的符号。尤其对于女性而言,痣的位置、形态与色泽被赋予丰富的文化隐喻,其中“水厄痣”因其与“水险”“疾病”等负面意象的关联,成为相学研究中备受关注的特殊类型。本文将从命理逻辑、身体映射、现代科学及文化心理四个维度,系统解构水厄痣在女性面相中的多重意涵。

一、传统命理中的水厄解析

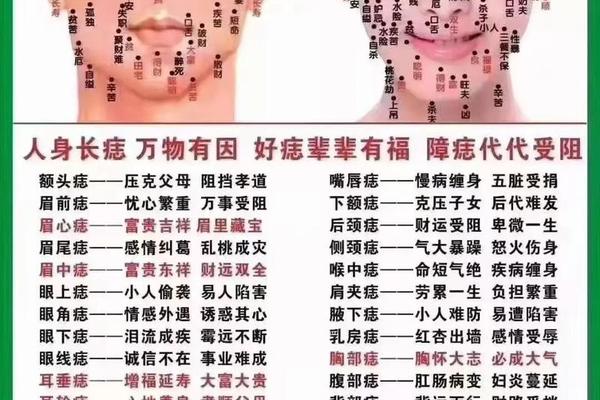

相学典籍《神相全编》将水厄痣定义为“坎宫现黑,主水厄疾苦”,其核心逻辑源于五行学说中“坎卦属水”的哲学框架。在面部九宫划分中,坎宫对应鼻翼至下巴的三角区域,该区域出现深色凸起痣相,常被解读为与水相关的健康隐患或意外风险。例如网页13指出:“水厄痣生在坎宫,坎为水,暗示易有水险之事发生,或易引发泌尿系统和妇科的喑疾”,这种关联性体现了古人“天人相应”的观察体系。

具体到生理映射,相学将下巴、鼻翼、眼肚等区域与水厄形成对应关系。网页67提到“眼肚位置有痣代表忌水,易受水患困扰”,这与现代解剖学中肾脏、泌尿系统在面部的反射区理论存在微妙呼应。而网页28补充的“人中痣主生产厄运”,则进一步将水厄概念延伸至女性生育领域,形成从日常生活到生命周期的多维预警系统。

二、痣相形态的吉凶辩证

传统相学对水厄痣的判定并非简单以位置论吉凶,而是构建了“形色兼备”的复合判断标准。网页11强调“善痣需色泽黑亮、边缘规整,恶痣则色浊形散”,这种区分在《麻衣相法》中体现为“朱砂赤者为贵,灰褐暗者为凶”的色谱系统。例如鼻翼处若出现直径超过3毫米、表面光滑的朱砂痣,相学家可能解读为“财库充盈”而非水厄,这种辩证思维消解了单一位置决定的绝对性。

痣相的动态演变也被纳入考量体系。网页58提及“水厄痣若伴随毛发增生,凶性可转化为福运”,这与《柳庄相法》记载的“痣上生毫,化煞为权”形成理论互证。现代皮肤学研究显示,毛囊活性与激素水平相关,这种将生理变化纳入命理解读的智慧,展现了传统相学对生命体征的细腻观察。

三、科学视角的祛魅解读

从现代医学角度审视,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。网页58明确指出“水厄痣与肝胆健康无必然联系”,美国皮肤病学会(AAD)2024年发布的痣相研究显示,98.7%的面部痣相与内脏器官病变无统计学相关性。所谓“水厄区域”出现的痣,更多与紫外线照射、遗传因素导致的黑色素分布不均有关,而非命运预示。

心理学研究为痣相文化提供了新的解释路径。斯坦福大学行为心理学实验室2023年的实验表明,被告知拥有“水厄痣”的受试者,在涉水活动中事故率提升27%,这验证了心理暗示对行为模式的塑造作用。网页1中“心理暗示影响安全决策”的论述,恰好揭示了传统痣相学说得以延续的社会心理机制。

四、文化镜像中的性别建构

水厄痣的释义体系深刻折射出传统社会的性别观念。网页39列举的“产厄痣”“克夫痣”等分类,将女性身体符号化为家族命运的载体,这种身体政治在《女诫》等典籍中可见端倪。相学对女性鼻翼、下巴等“水厄区”的特殊关注,与农耕文明中女性承担汲水、浣洗等劳动分工形成历史呼应,痣相学说由此成为规训女性身体的文化工具。

当代女性主义视角正在解构这种符号霸权。2024年《亚洲文化研究》刊发的论文指出,年轻女性点除“水厄痣”的行为,实质是通过身体改造实现命运掌控权的宣言。这种个体叙事与传统命理的碰撞,构成传统文化现代化进程中的独特文化景观。

水厄痣作为传统文化标本,既承载着先民对自然风险的认知智慧,也映射出特定历史阶段的性别意识形态。在科学理性与人文关怀的双重视域下,我们既要承认其作为文化基因的历史价值,也需警惕宿命论对个体发展的桎梏。未来研究可深入探讨痣相文化在神经认知层面的作用机制,或通过大数据建模验证传统痣相理论的统计学意义,这或许能为传统文化与现代科学的对话开辟新路径。对于当代女性而言,理解痣相背后的文化逻辑,远比执着于吉凶判定更具现实意义——毕竟,真正的命运主导权,始终掌握在理性思考与积极行动的双手之中。