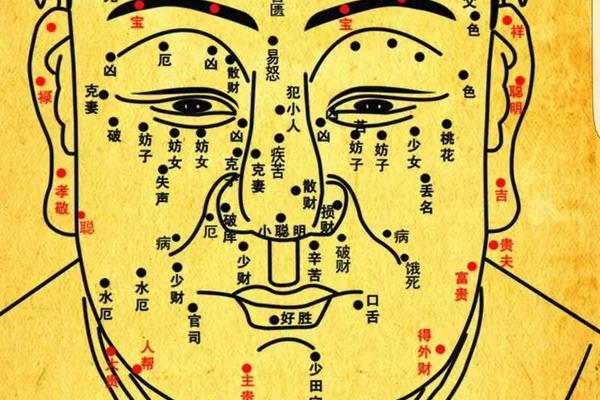

在人类文明的进程中,痣相学始终作为一种独特的符号系统存在。中国古代典籍《痣相大全》记载:“面无善痣,方为贵”,认为面部痣点的分布与形态暗含命运的密码。这种观念源于“天人合一”的哲学思想,古人将人体视为宇宙的缩影,痣的生成被解释为“上天垂相”,通过痣的位置、颜色与形状传递吉凶信息。例如,颧骨痣象征权力欲望,眉间痣暗示极端命运,而耳垂痣则与财富积累相关。

这一文化现象并非孤立存在。中医理论认为“外显内应”,痣的位置对应脏腑功能,如鼻翼痣可能与肺部健康关联,嘴唇痣则反映消化系统状态。这种生理与命理的双重解读,构成了痣相学的底层逻辑。值得注意的是,传统痣相学强调“隐痣为吉,显痣多凶”,例如头顶痣因位置隐蔽而被赋予逢凶化吉的能力。这种分类体系体现了古代社会对“藏”与“露”的辩证认知。

二、痣相学中的吉凶象征体系

面部痣相的解读遵循一套严密的符号规则。从部位来看,眼尾痣被归为“桃花劫”,主情感波折;而眉内痣则象征慈善心性,与公益事业关联。现代面相解说视频常以动态标注技术放大此类特征,例如用红色箭头突出眼尾痣,配合“第三者插足”的剧情演绎,强化观众认知。

色泽与形态的吉凶判定更为复杂。传统理论提出“黑如漆、赤如泉、白如玉”为吉痣标准,晦暗混浊则为凶兆。例如,嘴唇痣若饱满鲜红,预示食禄丰足;若色泽灰褐,则可能指向口舌是非。短视频创作者常通过滤镜调整痣色,对比演示“改运效果”,这种视觉化处理虽缺乏科学依据,却迎合了受众对命运可控性的心理需求。

三、现代科学视角下的痣相解读

医学研究揭示了痣的本质——黑素细胞聚集现象,其形成与遗传、紫外线暴露密切相关。例如,鼻翼痣的高发区域恰是皮脂腺活跃部位,易因油脂分泌引发色素沉着,这与传统“财运不佳”的解读形成有趣对照。临床医学更关注痣的病理特征:直径超过6毫米、边缘不规则或颜色不均的痣可能恶变为黑色素瘤。

心理学研究则揭示了“痣相认同”的群体效应。实验表明,观看痣相解说视频后,73%的参与者会产生“自我验证偏差”,例如认为自己的鼻头痣印证了“多婚倾向”。这种心理机制解释了为何“8大富贵痣”等网络内容能引发病毒式传播,尽管其科学依据存疑。

四、痣相文化的娱乐价值与反思

在短视频平台上,痣相解密话题播放量超26亿次,创作者通过AI面相生成、互动测试等新形式重构传统知识。例如某博主将“耳上痣主才华”与莫扎特肖像合成,引发“天才痣”模仿热潮,这种娱乐化表达虽消解了相术的严肃性,却推动了传统文化元素的现代转译。

但过度解读可能带来社会风险。研究显示,12%的青少年因“凶痣”标签产生焦虑,部分人甚至冒险进行非专业点痣。这要求内容创作者需标注“娱乐参考”提示,学术界也应加强科普,例如制作“痣相医学鉴别”系列视频,平衡文化传承与科学理性。

面部痣相解说视频与《痣相大全》的流行,折射出人类对命运解读的永恒诉求。从文化研究视角看,它们既是古代宇宙观的活态遗存,也是当代数字媒介重塑传统的典型案例。未来研究可沿三个方向深入:一是建立痣相数据库,量化分析10万例面部痣点与性格问卷的关联性;二是开发AI鉴别系统,整合医学特征与文化符号的双重识别;三是探索“积极痣相”的心理干预价值,例如通过虚拟痣相调整提升自信心。在科学与传统的张力中,我们既要守护文化多样性,也需筑牢理性认知的堤坝。