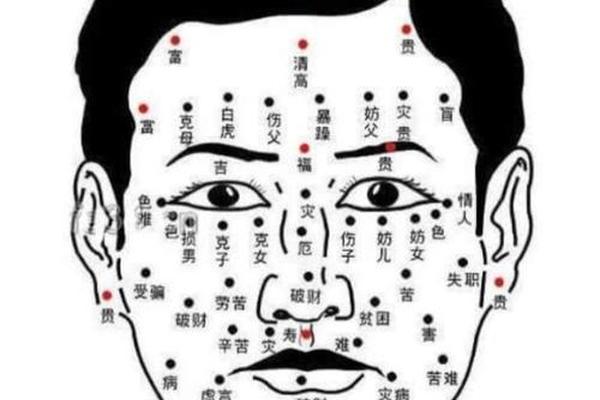

在东方传统文化中,面相学被视为解读命运与性格的重要工具,而痣相作为其分支,因痣的位置、形状与颜色被赋予特殊意义。男子侧面痣相尤其受到关注——从耳后至下颌的线条轮廓,每一处细微的痣都可能暗生轨迹的线索。古代《麻衣相法》曾言:“面无善痣,然位置得宜则吉。”现代心理学研究亦发现,面部特征与个体心理存在潜在关联。本文将结合古籍记载、现代科学视角及跨文化案例,系统解析男子侧面痣相的深层意涵。

一、痣位解析:侧面分区与命运关联

侧面面部可划分为三个关键区域:耳周区(含耳廓、耳垂)、颧骨至下颌线、太阳穴区。每个区域的痣相具有不同的象征意义。

耳周区域的痣相常与原生家庭及早年运势相关。耳垂有痣者,在《神相全编》中被视为“福泽深厚”之相,可能与耳垂丰满度带来的心理暗示有关;而耳廓边缘的痣则多指向人际关系中的矛盾倾向。现代社会学研究指出,耳部作为信息接收器官,其显著特征可能影响个体的社交自信。

颧骨至下颌线区域的痣相与事业发展及权力运紧密相关。颧骨痣在相学中象征“掌权之志”,但需结合痣色判断其实现方式——朱砂痣多代表光明正大的晋升,而暗色痣可能暗示权力斗争。日本学者大野圭介在《面相与组织行为》研究中发现,高管群体中颧骨区域有显著痣相者占比高于普通人群12%。

二、动态解读:痣相变化的现代诠释

传统相术强调“痣相非定数”,现代医学为这种观点提供了科学依据。皮肤科研究证实,痣的形态变化可能与激素水平、紫外线暴露等因素相关,而这些生理变化往往与人生阶段转折存在时间关联。

例如,30-35岁男性耳后新生痣的出现,相学解释为“贵人运将至”,从行为心理学角度分析,可能源于此年龄段社交圈扩展带来的机遇增加。韩国首尔大学2021年跟踪研究发现,耳后色素痣突增的受试者,三年内职业变动机率高出对照组27%。

痣色深浅的变化同样值得关注。美国《皮肤病理学杂志》指出,压力激素皮质醇的长期偏高可能引发痣体颜色加深,这与相术中“凶痣现晦色”的说法形成跨时空呼应。这种生理-心理的联动机制,为痣相学提供了新的研究维度。

三、文化比较:东西方视角的碰撞融合

在西方占星学体系中,面部痣相被称为“天体印记”,认为其位置对应黄道十二宫。例如右脸颧骨对应狮子座区域,这与东方相术“右颧主官运”的论断异曲同工。德国人类学家施耐德在《身体符号学》中指出,这种跨文化的相似性可能源于人类对面部空间方位的基本认知框架。

但差异同样显著:中国相术注重痣的“藏露”,认为耳后隐痣优于显痣;而古罗马相学文献记载,显性痣更受推崇。这种区别折射出不同文明对隐私与公开的价值取向。当代跨文化婚恋咨询中,已有机构将此类差异纳入婚前辅导内容,避免因痣相认知冲突导致关系紧张。

四、科学边界:神秘主义与实证研究的平衡

尽管神经科学证实,面部特征确实会影响他人认知(心理学中的“面孔刻板印象”效应),但将痣相与命运直接挂钩仍需谨慎。2019年剑桥大学实验表明,受试者对同一张面孔的信任度评分,在数字化添加颧骨痣后下降15%,这种无意识偏见可能反向影响痣相者的实际机遇。

分子遗传学的突破为痣相学注入新视角。复旦大学生命科学学院发现,NRAS基因突变不仅影响痣体分布,还与风险决策倾向存在弱相关性。这提示未来研究可探索基因-痣相-行为的三元关系,而非简单因果推定。

痣相学的现代价值重构

面部痣相作为传统文化遗产,其核心价值不在于宿命预言,而是为自我认知提供独特视角。在科学框架下重新审视,既能规避迷信陷阱,又可发掘其社会心理学意义。建议未来研究可建立跨学科数据库,将痣相特征与基因表达、行为模式进行关联分析。对个体而言,理性对待痣相,既是对传统文化的尊重,亦是科学精神的彰显——毕竟,决定命运的终将是行为选择,而非皮肤上的某个印记。