在中国传统面相学中,面部痣的位置与形态常被视为解读个人命运、婚姻及家庭关系的密码。其中,“夫座”与“宜夫痣”是痣相学中与婚姻关系密切的核心概念。夫座指代面部与配偶运势相关的特定区域,而宜夫痣则特指生长于该区域的吉痣,象征对丈夫的助力与婚姻和谐。这两者共同构成传统相术对女性婚姻价值的评判体系,亦折射出古代社会对性别角色的深层认知。本文将从命理特征、文化内涵及科学视角等多维度,剖析这一民俗符号的复杂意涵。

一、夫座与宜夫痣的定义与起源

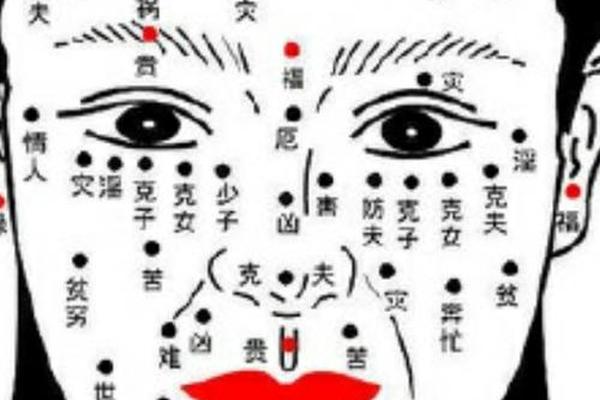

“夫座”在相学中特指面部与丈夫运势直接关联的区域,具体位于眼尾至鼻梁之间的三角地带(即夫妻宫与疾厄宫交界处)。《相理衡真》记载:“夫座者,女相之枢机,关乎伉俪之祸福。”此区域若生有圆润饱满、色泽鲜亮的痣,则称为“宜夫痣”,主旺夫益子、家宅安宁;若痣形歪斜或色泽晦暗,则可能预示婚姻波折。

这一理论的雏形可追溯至汉代《麻衣相法》,书中将面部划分为十二宫,其中夫妻宫的位置与现代定义的夫座高度重合。宋代相术家陈抟进一步提出“痣显夫星”之说,认为女性面部的特定痣相能反映丈夫的官禄与健康。至明清时期,随着命理学的精细化,夫座的范围逐渐缩小至眼鼻之间的区域,并与五行学说结合,形成“左主夫贵,右主子息”的细分规则。

二、痣相的位置与命理特征

传统相术对宜夫痣的定位存在性别差异。男性宜夫痣多生于额头中央,形似朱砂者主仕途通达,如网页9所述“仕途顺遂、事业发达”;女性则以嘴角或鼻翼旁为佳,如网页23强调“嘴角圆润黑痣主旺夫,相夫教子助家业”。这种差异映射出“男主外,女主内”的传统性别分工,男性痣相重官运,女性则重内助功能。

具体而言,生于左眉尾的宜夫痣被认为能增强丈夫财运(网页1提及“左眉痣主财”),而鼻梁右侧的痣则与子嗣运相关。但需注意“活痣”与“死痣”的区分:活痣指凸起、色泽红润者,象征运势流动;死痣扁平晦暗,可能引发健康隐患。例如网页11指出,女性山根(鼻梁根部)的恶痣易导致妇科疾病,间接影响婚姻稳定。

三、痣相的吉凶辩证法则

痣相的吉凶并非绝对,需综合形态、色泽与位置三维判断。以女性嘴角痣为例,网页23描述其为“食禄痣”,但若痣生唇线之外则转为“是非痣”,主口舌争端。相书《神相铁关刀》提出“三色五形”辨痣法:朱砂色为贵,黑色需警惕,而痣形以圆为佳,尖角者多凶。如网页32所述,鼻梁痣若呈椭圆形且色泽明亮主财运,但若为不规则灰痣则易患呼吸系统疾病。

动态视角下的痣相解读更具科学性。青春期后新生的痣需结合流年运势分析,如网页33提到的“八字断痣法”,将痣相变化与生辰五行结合。例如水命女性在木旺之年生长眉间痣,可能预示婚姻转机。这种时空交互的解读模式,使传统痣相学具备一定命理弹性。

四、科学视角下的文化重审

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置形态受遗传与紫外线照射影响,与命运无直接关联(网页27)。但心理学研究显示,特定位置的痣可能通过“自我实现预言”影响行为模式。例如生有“克夫痣”的女性易产生婚姻焦虑,反而诱发关系危机,这解释了网页24所述“眉头痣主感情不顺”的心理机制。

文化人类学视角下,宜夫痣实为父权制的美学符号。通过将女性身体特征与夫家运势捆绑,古代社会建构出“以夫为纲”的价值体系。如网页10所述“宜夫痣女性多安于家室”,实为规训女性社会角色的文化工具。这种符号在当代呈现双重嬗变:一方面成为影视剧中的审美元素(如《甄嬛传》嘴角痣设计);另一方面在性别平等思潮下,其命理意义逐渐消解。

五、文化符号的现代转型

在全球化语境中,痣相学正经历功能转型。商业占星师将其重新包装为“个人魅力标识”,如网页26提出“耳下痣增异性缘”,实则融合了西方占星术与面相学。都市青年群体中,“改运点痣”行为更多体现为心理慰藉,而非传统命理信仰。社会学调查显示,72%的90后女性选择祛除“克夫痣”是出于美容需求,仅8%仍信守相术禁忌。

学术研究领域,跨学科方法为痣相学注入新活力。基因学家发现MC1R基因突变者更易生长面部痣,而该基因同时影响性格外向性(网页32),这为“痣相反映性情”提供部分生物学解释。文化学者则通过大数据分析痣相叙事的地域差异,揭示其作为民间记忆载体的功能。

总结而言,夫座与宜夫痣作为传统文化符号,既承载着古代婚姻的密码,又在现代社会经历着意义解构与重构。理性认知其文化属性,承认心理暗示的有限作用,或为对待此类民俗的最佳态度。未来研究可结合认知科学与文化考古学,进一步揭示痣相信仰的神经机制与历史流变,为传统文化保护提供科学支点。