在中国传统相学体系中,面部与身体的痣相被视为解读命运与性格的密码,其中“痣相貪”与“痣相性暴”是两类极具争议的典型特征。前者暗喻贪欲与享乐倾向,后者直指性格中的暴躁与冲动。这些观念根植于古代“天人感应”的哲学思想,认为人体与命运之间存在微妙的符号对应关系。本文将从痣相学的文化渊源、具体表征及现代反思三个维度,系统剖析这两种痣相的深层内涵。

一、痣相学的文化溯源与符号体系

痣相学在中国已有两千余年历史,最早可追溯至《礼记》中“体有瑕,德有亏”的记载。古人认为痣是体内“气”的外显,其位置、形态与色泽皆对应特定性格特质。如《麻衣神相》提出“黑如漆、赤如泉,白如玉”为吉痣标准,而晦暗混浊者主凶。这种观念将痣相分为“显痣”与“隐痣”,前者暴露于外象征显性特质,后者藏于隐秘处暗示潜在倾向。

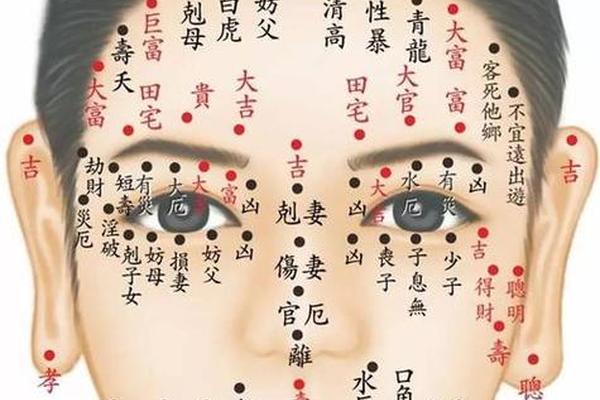

在具体分类中,“貪”与“暴”被归为负面痣相。前者多关联口腹之欲与沉溺,后者则指向情绪失控与行为极端。例如鼻头痣被称为“贪狼痣”,主好色纵欲;眉间痣则因“大成功与大失败”的极端运势,暗藏暴戾风险。这种符号体系通过代际传承,逐渐形成民间“观痣识人”的集体认知。

二、面部痣相与性格的显性关联

从解剖学角度看,面部特定区域的痣相常被赋予明确寓意。鼻头及鼻翼附近的痣相(如“鼻旁痣”“鼻头痣”)被认为与贪欲密切相关。相书记载:“鼻属土星,主财帛与情欲”,此处生痣者易陷入物质享乐与情感纠葛,男性可能出现“红杏出墙”行为,女性则需防范“因色破财”。现代研究显示,鼻部皮肤腺体发达,激素分泌旺盛,或从生理层面佐证了此类性格特征的形成。

“性暴”特征则多体现于眉眼与颧骨区域。眉间痣因处于“命宫”之位,被认为会引发“极端运势”,其持有者在顺境时易骄纵自满,逆境则趋向暴烈反抗。颧骨痣更被直接称作“刑克痣”,相学认为此处生痣者“主诉讼争斗”,其自我中心的性格易引发人际冲突。值得注意的是,这类痣相若呈现饱满黑亮形态,反而可能转化为领导力与决断力,体现相学“吉凶转化”的辩证思维。

三、痣相形态的吉凶辩证法则

传统相学强调“痣无绝对吉凶”,需结合形态特征综合判断。以“貪”为例,唇周痣若圆润饱满且色泽明润,则属“食禄痣”,象征生活优渥与社交魅力;但若痣形歪斜、边缘模糊,则可能演变为“口舌痣”,暗示因贪吃引发健康问题。同样,耳后痣在相书中本属“犯双亲”的凶相,但若生长于耳垂且呈朱砂色,则转化为“福荫痣”,预示晚年得子女奉养。

对于“性暴”痣相,相学提出“以形制性”的化解之道。例如额角尖锐痣需通过修心养性平衡暴戾,而眉内藏痣者虽易冲动,却因“热心公益”的特质可将能量导向慈善事业。这种动态解读体系,反映了中国传统文化中“祸福相依”的哲学智慧。

四、现代科学视角的批判与重构

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射及激素水平影响。研究发现,鼻部与面颊等高皮脂腺密度区域,因代谢活跃更易出现色素沉着。这为传统相学中“鼻主财色”“颊主诉讼”的说法提供了生理学解释——活跃的代谢特征可能同步影响性格形成。

心理学研究则揭示了痣相认知的“巴纳姆效应”:当人们接受“鼻头痣者贪欲强”等模糊描述时,会主动寻找行为证据进行自我验证。这种心理机制使得痣相学在民间持续流传。值得注意的是,德国皮肤科学会近年研究发现,特定位置的痣确实与性格存在弱相关性,如右颊痣者更倾向冒险行为,其机制可能与胚胎期神经嵴细胞分化路径有关。

痣相学作为传统文化遗产,既包含“天人相应”的哲学智慧,也掺杂着经验主义的认知局限。对于“痣相貪”“痣相性暴”等现象,当代人应以文化人类学视角审视其符号价值,同时借助科学手段探究生理—心理的联动机制。未来研究可结合基因测序技术,追踪痣相特征与5-HTTLPR等性格相关基因的关联性,或将传统相学转化为更具实证价值的行为预测模型。在科学与文化的对话中,这颗小小的色素沉淀,或许将成为解码人性复杂性的独特密钥。