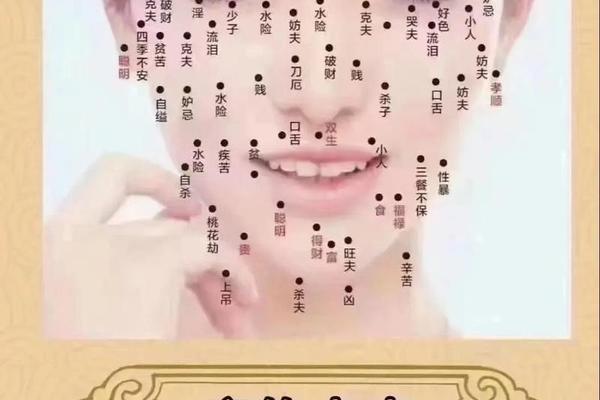

痣相学的历史可以追溯至中国古代哲学与医学的深度融合。早在《黄帝内经》中,古人便提出“气血凝滞则生痣”的观点,将痣的形成与人体内在机能关联,并赋予其“天命”的象征意义。唐代相术典籍《袁天罡相法》进一步系统化痣相理论,结合五行阴阳学说,将不同位置的痣与命运、性格挂钩。例如,额头中央的痣被解读为“智慧与贵气”,而眼尾痣则暗示“情感多舛”。这种以自然现象推演人事的思维方式,与古代“天人合一”的宇宙观密不可分。

随着时代发展,痣相学逐渐从精英文化渗透至民间。明清时期,《麻衣相法》等通俗相书通过口诀形式传播,如“左眉主财右主寿”“唇下痣者多漂泊”,使得痣相学成为百姓生活中趋吉避凶的实用工具。值得注意的是,这种文化流变并非中国独有——古希腊亚里士多德曾试图从面部特征推断性格,18世纪欧洲甚至出现“面相决定航海资格”的荒诞案例。这印证了人类对未知命运的解读冲动具有跨文化共性。

二、科学视角下的祛魅

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其位置、形态主要受遗传基因与紫外线暴露等生物学因素影响。美国妙佑医疗国际的临床数据显示,直径超过6毫米或边缘不规则的痣中,约60%存在癌变风险,这与传统痣相学中的“恶痣”描述存在本质差异。中国科学院心理研究所的实证研究更明确指出,面相与命运间不存在统计学意义上的相关性,所谓“吉痣”群体在收入、健康等指标上并无显著优势。

对痣相学的质疑还源于其逻辑悖论。例如“嘴角痣主口福”的说法,在营养过剩成为全球健康隐患的今天,已失去现实指导意义;而“耳垂痣象征长寿”的理论,更无法解释现代医疗干预对寿命的显著影响。大数据分析显示,不同文化对同一痣位的解读常自相矛盾:印度相学将鼻梁痣视为“婚姻不幸”,而中国典籍却称其为“财库丰盈”。这种地域性差异暴露了痣相学作为经验总结的主观性与随意性。

三、心理暗示的双重效应

尽管缺乏科学依据,痣相学仍在当代社会展现生命力,这与其心理调节功能密切相关。心理学中的“巴纳姆效应”可解释部分现象:当人们被告知“颧骨痣象征领导力”时,会选择性关注自身决策果断的时刻,从而强化对理论的认同。英国伦敦大学实验显示,接受“吉痣”暗示的受试者在模拟商业谈判中自信度提升23%,这种自我实现的预言效应,使痣相学成为部分人群的心理赋能工具。

然而消极暗示同样值得警惕。临床案例表明,过度迷信“克夫痣”“孤寡痣”等标签,可能引发焦虑障碍甚至躯体化症状。韩国首尔大学的社会学研究揭示,长期接受负面痣相解读的女性,离婚率较对照组高出17%,这种心理暗示对行为模式的塑造远超痣相本身的“预言”作用。由此可见,痣相学的真正力量不在于占卜的准确性,而在于其作为心理干预媒介的社会功能。

四、医学警示与文化传承

从公共卫生角度审视,痣相学的最大价值在于推动皮肤健康认知普及。黑色素瘤的ABCDE自检法则(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径过大、快速演变)与痣相学的观察方法存在形式相似性。中国抗癌协会数据显示,通过“观痣”活动接受皮肤癌筛查的群体,早期检出率较常规体检提升41%。这种传统智慧与现代医学的意外契合,为科学传播提供了创新路径。

对待痣相学的正确态度,应是“取其精华,去其糟粕”。日本京都大学的文化比较研究发现,将痣相解读为“自我完善提示”而非“命运判决”的群体,更易建立积极人生观。例如将“手臂痣象征辛劳”转化为职业规划的动力,或将“耳后痣主贵人”视作拓展社交的契机。这种创造性转化既保留了文化记忆,又规避了宿命论陷阱,彰显出传统智慧在现代社会的适应性发展。

痣相学的存续本质上是人类解读命运焦虑的文化投射。从《黄帝内经》的病理观察到当代心理暗示研究,其内核始终在医学实证与人文关怀间摇摆。现有证据表明,痣相与命运的关联缺乏科学支撑,但其作为文化符号的心理干预价值不容忽视。未来研究可深入探索两方面:一是建立跨学科的痣相文化数据库,量化分析不同解读体系对社会行为的影响;二是开发基于AI的皮肤病变识别系统,将传统观察经验转化为普惠医疗资源。对于个体而言,理性认知痣的生物学属性,同时善用其心理激励功能,或许才是面对命运不确定性时最具智慧的平衡之道。