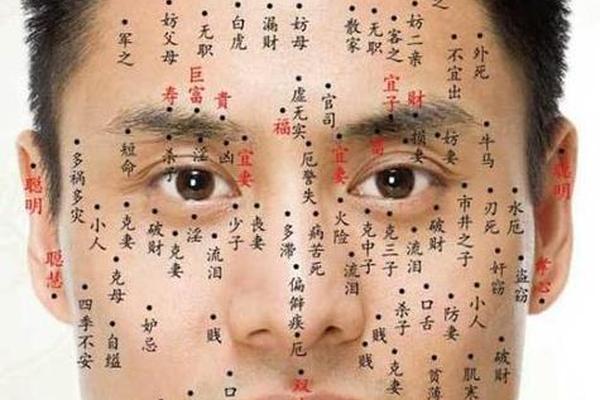

在下巴的痣相学中,痣上生毛被视为一种独特的“毛痣”现象。传统面相学认为,这类痣是“福气之相”,尤其当痣位于地阁(下巴中部)时,往往与田宅、财富和家运紧密关联。例如,文献指出毛痣“主聚财”,若痣上生出三根以上的毛发,则预示着财富将快速积累。这种文化认知源于古代对体相与命运的关联性解读——痣的形态、位置和毛发特征被赋予吉凶预兆,如左下巴毛痣主不动产积累,右下巴毛痣则象征权势地位。

值得注意的是,传统观念对毛痣的处理态度呈现出矛盾性:一方面强调“不可拔毛”,认为破坏痣相会损及福运;另一方面又承认痣的善恶需结合颜色、形状综合判断。例如,朱砂痣或黑亮凸起的痣为吉相,而平坦暗淡的痣可能暗藏健康隐患。这种复杂性反映了面相学对自然体征的符号化解读逻辑,即通过外部特征映射内在命运轨迹。

二、毛痣的生物学机制与医学解释

从生理学角度,痣上长毛源于痣细胞的特殊结构。痣本质上是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,当痣内含有毛囊细胞时,毛发便会自然生长。研究表明,局部激素水平、血液循环及紫外线暴露可能加速毛发生长。例如,雄激素分泌旺盛的区域,毛囊活性更高,导致痣上毛发粗硬浓密。

近年科学研究进一步揭示了毛痣的特殊性。加州大学团队发现,毛痣中的衰老黑素细胞会分泌骨桥蛋白(Osteopontin),这种蛋白质能激活毛囊干细胞,促进毛发再生。这一机制解释了为何毛痣区域的毛发往往比其他部位更旺盛——衰老细胞通过分泌特定信号分子,打破了毛囊休眠状态。这一发现不仅为脱发治疗提供了新思路,也暗示毛痣的生理功能可能超越传统认知。

三、传统观念与现代医学的碰撞

面相学对毛痣的吉凶判断与现代医学的疾病警示形成鲜明对比。例如,传统认为毛痣“主富贵”,但医学文献指出,若痣体快速增大、毛发脱落或伴随溃疡,可能提示黑色素瘤风险。林志玲因担心“口舌之争”而点除下巴痣的案例,正是这种冲突的缩影:文化符号与健康理性之间的抉择。

现代人对毛痣的处理呈现出实用主义倾向。一部分人选择保留以顺应“福运”之说,如文献记载“痣上生毛者老来必置田宅”;另一部分人则基于美观或健康考虑进行激光或手术切除。例如,某患者分享通过微创手术去除下巴黑毛痣的经历,术后通过生长因子药物促进愈合,体现了医学技术对传统体征的干预。这种选择反映了社会对体相认知的多元化转向。

四、未来研究方向与社会意义

毛痣研究在医学与人文领域均具有潜在价值。科学层面,骨桥蛋白的发现为脱发治疗开辟了新路径,目前已有企业开展相关临床试验。若能将毛痣的毛发生长机制应用于头皮再生,或可解决雄激素性脱发的干细胞休眠难题。人文层面,毛痣的符号意义演变可作为研究社会观念变迁的切口,例如从命理象征到个体身份标识的转换。

建议未来研究需兼顾两方面:一是深入探索毛痣细胞微环境与毛发再生的分子机制;二是开展跨文化比较,分析不同地区对体相吉凶的认知差异。对于公众而言,面对毛痣应平衡传统信仰与医学理性——定期检查痣体变化,必要时借助专业手段评估风险,而非盲目遵循面相预言。

下巴的毛痣如同一面棱镜,折射出人类对体征的多元解读。从面相学的“田宅之兆”到医学的“骨桥蛋白机制”,这一现象既承载着文化隐喻,又蕴含着科学密码。未来,随着基因编辑与再生医学的进步,毛痣或许将成为破解毛发奥秘的关键载体。而对于个体而言,在传统寓意与健康管理之间找到平衡,才是对待身体印记的智慧之道。