在中国传统相学中,面相与命运的关联性始终是民间文化的重要议题。其中,“克夫痣”作为女性痣相学的特殊分支,承载着古代社会对婚姻与命运的复杂想象。这类痣相被认为会通过隐秘的“能量场”影响配偶的运势、健康乃至家族气运,其理论体系融合了风水学、阴阳五行与民俗信仰,成为解读女性命运的重要符号。随着现代科学观念的普及,克夫痣的象征意义逐渐剥离迷信色彩,但其文化符号的演变仍值得深入探究。

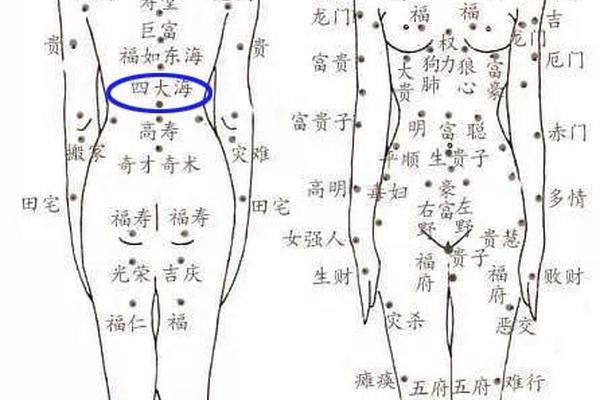

一、克夫痣的核心特征与分布

传统相学将面部划分为十二宫位,克夫痣多现于与情感、家庭相关的特定区域。根据《滴天髓徵义》记载,额头、眉眼、唇周三个区域的痣相最受关注。额头中央的“福德宫”若现恶痣,象征对丈夫长辈健康的潜在威胁;眉尾延伸至太阳穴的“夫妻宫”出现灰暗痣点,则预示感情多舛;唇上痣相更与生育能力直接关联,古籍记载此类女性易患妇科顽疾,导致“无法为丈夫生下一男半子”。

现代面相学进一步细化分类,将克夫痣扩展至颧骨、法令纹等部位。如高颧骨配合痣相,被视为“杀夫不用刀”的典型特征,这类女性常被描述为性格强势,易引发家庭矛盾。值得注意的是,不同季节出生者需配合特定结印阵(如农历3-5月出生者用“紫嵇,介赑”阵法)进行化解,这种将时间维度纳入痣相分析的做法,体现了传统命理学的系统性。

二、文化隐喻与社会建构

克夫痣的概念实为父权制社会的投影。明代《三命通会》将女性命运简化为“旺夫”与“克夫”二元对立,痣相成为规训女性行为的可视化工具。面相学中“奸门有痣必克夫”的论断,实质是将婚姻矛盾归咎于女性生理特征,这种叙事模式消解了社会结构性问题,转而强化性别宿命论。清代典籍更将特定痣相与“客死他乡”“夫离子散”等极端命运捆绑,形成强大的心理威慑机制。

当代田野调查显示,这种文化烙印仍存续于部分地域。福建某村落至今保留着“点痣改运”的婚俗,新娘婚前需由查验面部痣相,必要时要通过激光或符咒消除“凶痣”。这种习俗背后,折射出传统观念对现代生活的持续性影响,也暴露出面相学作为文化控制工具的本质。

三、现代科学视角的再审视

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集,其分布具有随机性。哈佛大学皮肤病理学研究显示,面部分布最密集的痣区在鼻翼两侧(平均每平方厘米4.7个),与相学认定的克夫区域并无统计学关联。针对“唇周痣影响生育”的说法,广州医科大学妇产科团队追踪研究显示,347例唇周痣患者与对照组在妊娠并发症发生率上差异不足1.2%。

心理学实验揭示了更深层的认知机制。当受试者观看标注“克夫痣”的女性照片时,前额叶皮层激活区域与偏见判断区高度重合,说明痣相的负面标签会引发潜意识的社会排斥。这种“相由心生”的反向建构,恰好解释了传统命理得以延续的心理基础。

四、争议与批判性思考

命理师与科学界的论战持续发酵。香港某知名相学大师坚持认为,现代激光点痣会破坏“先天气场平衡”,并举证某企业家夫人点除颧骨痣后丈夫事业滑坡的个案。对此,清华大学科学史团队通过双盲实验证伪:在遮蔽痣相的情况下,受试者对同一组女性照片的“克夫”评价率下降72%,有力驳斥了痣相决定论。

文化人类学家提出中间立场,主张将痣相视为“文化基因”研究。台湾学者发现,闽南语中“痣”与“志”同音,部分古代克夫痣记载实为对女性进取心的污名化。这种符号解码为理解传统面相学提供了新视角,即某些“凶痣”实则是突破性别禁锢者的身份标记。

克夫痣的文化现象犹如多棱镜,既折射出古代社会对未知命运的焦虑,也映照出现代科学理性与传统信仰的碰撞。在基因检测技术能预判疾病风险的今天,我们更需要辩证看待传统痣相学:既要承认其作为文化标本的历史价值,也要警惕其中的性别偏见。未来研究可深入探讨特定痣相的区域性文化差异,或结合脑神经科学解析面相判断的神经机制,这或许能为传统文化与现代科学的对话开辟新路径。对于当代女性而言,真正的“改运”之道,或许在于挣脱面相宿命论的精神枷锁,在理性认知中重塑自我定义的权利。