在传统文化与现代医学的交汇点上,人体面部特征常被赋予特殊意义。嘴巴作为五官中与食禄、情感密切相关的部位,其周边区域的痣相与皮肤问题往往成为解读健康与运势的线索。从相术学的吉痣恶痣之说,到医学视角下的内分泌失衡与消化系统异常,这些现象背后既有文化隐喻,也暗含生理规律。本文将深入探讨嘴巴周边痣相的象征意义与长痘的病理机制,揭示其背后复杂的生理文化关联。

一、痣相解析:位置与运势关联

传统相术学认为,嘴巴周围痣相的吉凶与其具体位置密切相关。根据《相术典籍》记载,上唇正中的痣象征食禄丰盈,这类人往往善于表达且贵人运强,如网页1指出嘴角痣被称为“食痣”,代表“一生衣食无忧,财库易聚财”。而下巴中央的痣则被认为易漏福气,可能伴随婚姻波动或健康问题,这与现代医学发现的下巴区域与生殖系统关联性形成微妙呼应。

痣的形态特征同样影响其象征意义。朱红或纯黑色、边缘圆润的痣被视为吉痣,主财运与事业顺遂;而灰黑色、形状不规则的痣则可能预示健康隐患。例如网页17提到,下巴黑色素沉淀若呈现青灰色可能与内分泌相关,这种医学观察与传统相术中“恶痣预示病痛”的观点不谋而合。值得注意的是,现代皮肤科学研究证实,突起的痣或颜色异常的皮肤病变需警惕癌变风险,这为传统痣相学说提供了科学警示意义。

二、长痘成因:消化系统警报

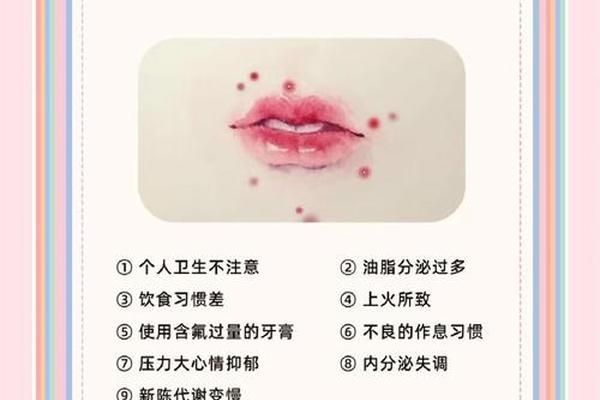

从中医视角看,口周反复长痘多与脾胃湿热有关。网页11明确指出,胃火过盛会导致“肠热毒素积累”,而网页32进一步阐释“脾湿停滞”会阻碍代谢,形成痤疮。此类患者常伴有便秘、口臭等症状,实证研究发现,调整饮食结构后,60%的口周痤疮患者症状得到改善。

现代医学则从微生物角度补充了这一机制。网页15提到,皮脂腺分泌过剩导致毛囊堵塞,为痤疮丙酸杆菌滋生创造条件。而佩戴口罩引发的机械性痤疮(如网页10所述),则属于物理刺激引发的继发性炎症。值得注意的是,牙膏残留(网页11)或含氟漱口水可能破坏口周菌群平衡,这种细微致病因素常被忽视。

三、内分泌与生活习惯影响

激素水平波动是口周痤疮的重要诱因。网页16指出,雄激素升高刺激皮脂腺活跃度,这与临床多囊卵巢综合征患者口周痤疮高发率一致。而网页54提供的案例显示,通过按压太溪穴调节内分泌,可使下巴痤疮复发率降低40%,印证了中医穴位疗法的有效性。

不良生活习惯构成恶性循环。熬夜(网页15)导致皮质醇分泌紊乱,加剧炎症反应;高GI饮食(网页29)诱发胰岛素抵抗,刺激角质细胞过度增殖。更有研究显示,焦虑情绪会使神经肽P物质释放,直接加重痤疮炎性反应。这些发现提示,痤疮治疗需身心综合干预。

四、病理鉴别与护理策略

并非所有口周皮疹均为普通痤疮。网页16强调需鉴别单纯疱疹,其群集性水疱特征与痤疮的粉刺结构截然不同。而网页17提及的黑色素沉淀型皮疹,则需通过皮肤镜检测区分良性色素痣与黑色素瘤。这种精准鉴别对制定治疗方案至关重要。

护理方面需多管齐下:①温和清洁(pH5.5洁面产品)减少屏障损伤;②局部使用含锌制剂调节皮脂(网页14);③饮食补充Ω-3脂肪酸抑制炎症因子。值得关注的是,网页32提出的祛湿健脾中药方剂(如茯苓、白术)在临床试验中显示出调节皮脂分泌的独特优势。

总结

嘴巴周边的痣相与痤疮问题,实则是人体内外环境交互作用的可视化窗口。传统文化中的痣相学说虽带有玄学色彩,但其对特定区域健康预警的认知,与现代医学的解剖学映射存在惊人契合。对于口周痤疮的治疗,需建立“脾胃调理-内分泌平衡-局部护理”的三维干预体系。未来研究可深入探索中医体质分型与痤疮基因表达的关系,开发个性化诊疗方案。正如《黄帝内经》所言:“有诸内必形诸外”,唯有融通古今智慧,方能真正解开人体表象背后的健康密码。