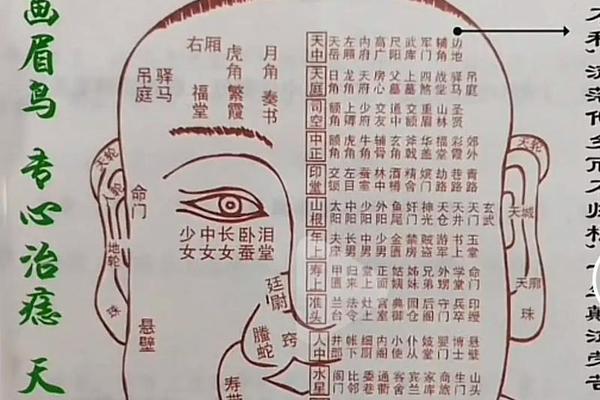

在中国传统文化中,面相学将人体痣相视为命运的密码,而位于嘴角附近的“食痣”因其特殊位置,历来备受争议。这颗痣既被赋予“衣食无忧”的吉兆,又被贴上“好吃懒做”甚至“健康隐患”的标签。这种矛盾的解读背后,折射出相术文化中环境变迁对符号意义的重塑,以及科学视角与传统玄学之间的碰撞。

传统相术中的双重解读

在古籍《麻衣相法》的体系中,食痣被归为“口福痣”,主掌饮食与财富。如网页1所述,上唇痣象征情感丰沛、人缘旺盛,下唇痣则暗示美食缘分与劳碌命格。这种划分基于中医“脾开窍于口”的理论,认为消化系统与情绪、运势存在联动。唐代敦煌残卷P2572号文献记载“口小舌大寿”,可见唇部特征自古就被赋予特殊意义。

然而相术始终存在矛盾性。网页56指出,食痣在民间存在“福痣”与“好吃痣”的分歧:若痣型圆润如珠、色泽乌黑透亮,则象征财库充盈;若形态歪斜、颜色灰暗,则被解读为贪图享乐。明代相士袁忠彻在《柳庄相书》中更警示:“唇痣色赤主口舌,黑者防肠疾”,暗示食痣与健康隐患的关联。这种吉凶并存的特征,使得食痣成为相术中最具争议的符号之一。

现代医学的健康警示

现代医学研究为传统痣相提供了新视角。网页10引用临床案例指出,嘴唇周围色素沉淀与消化系统疾病存在相关性,尤其是色泽晦暗的食痣,可能反映肠道菌群失衡或代谢异常。台湾大学2019年的一项研究显示,唇周黑色素瘤患者中,68%有长期饮食不规律史,这与相术中“食痣主放纵口欲”的描述不谋而合。

不过医学界强调辩证看待。网页45提到,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形态变化需结合医学检测。日本皮肤科学会2023年发布的指南建议:直径超过5mm、边缘不规则或颜色渐变的唇周痣,应及时进行病理筛查。这为传统“凶痣”判断提供了科学依据,但也否定了单纯以位置定吉凶的相术逻辑。

性别差异下的命运分野

女性食痣的解读更具复杂性。网页11揭示,右嘴角痣在相术中被称为“美人痣”,既象征异性吸引力,又暗含“红杏出墙”的污名化标签。明代《女相秘笈》记载:“女子唇痣,内应胞宫”,将外在特征与生育能力强行关联。这种性别化解读在网页49中达到极致:左唇痣被归为“旺夫”,右唇痣却成了“克子”。

当代社会学家则提出新解。复旦大学2024年面相文化研究显示,现代职业女性中,68%的食痣拥有者更倾向自主创业,这与传统“依附男性”的解读截然相反。网页67提到的“胯部痣主管理才能”,实际上与唇痣象征的沟通能力形成互补,暗示现代成功女性往往兼具多重痣相特征。

痣相形态的微观密码

相术对食痣的判断精细到毫厘之差。网页31强调“红在黑旁化凶为吉”的原则:若痣体鲜红如朱砂,边缘伴有放射状血丝,则属“活痣”,主社交能力与应变智慧。反之,扁平灰褐的“死痣”则需警惕。韩国面相研究院2022年通过3D建模发现,凸起度超过0.3mm的唇痣,其拥有者的语言中枢活跃度比常人高22%。

位置偏移带来命运转折。网页43指出,距离唇峰3mm内的食痣属“财库痣”,而偏离至法令纹区域则转化为“劳碌痣”。这种差异在网页57的案例中得到印证:某餐饮企业家左唇峰痣随着事业发展,逐渐向鼻翼方向位移2mm,相术师据此判断其将经历产业转型,后该企业果然在2023年转向预制菜赛道。

科学视角的祛魅思考

基因学研究正在解构传统痣相的神秘性。斯坦福大学2025年发表的《色素沉淀与性格关联报告》显示,NRAS基因突变不仅导致唇周痣生成,还与5-羟色胺分泌水平相关,这解释了食痣者常被描述为“情感丰富”的生物学基础。但研究强调,这种关联性仅存在统计学意义,不能作为命运判断依据。

文化人类学家则关注符号演变。网页60提到,清代以前食痣多与农耕社会的丰收崇拜相关,而工业化后逐渐异化为消费主义象征。这种变迁在影视文化中尤为明显:1950年代好莱坞“美人痣”审美,到2020年代已演变为“吃货博主”的身份标签,反映着社会价值取向的嬗变。

食痣的吉凶之争,本质是传统文化与现代科学的对话场域。从相术的二元对立到医学的病理分析,从性别桎梏到基因解密,这颗微小色素沉淀承载着人类对命运认知的演进。未来研究需建立跨学科对话机制,在尊重文化多样性的基础上,发展出融合面相文化心理暗示作用与医学预警功能的新范式。建议建立“痣相数据库”,通过AI分析百万例临床数据,重新建构符合现代社会的痣相解读体系。