人体皮肤上的色素痣,看似寻常却暗藏玄机。无论是46颗还是50颗痣,其数量背后既可能反映遗传特性,也可能提示健康风险。英国一项纵向研究显示,成年女性群体中,痣的数量在17年内平均增加9颗,且上半身更易出现新痣;而医学指南指出,普通痣≥100颗或不典型痣≥5颗的人群属于黑色素瘤极高危群体。这些数据揭示了痣的数量与疾病风险之间复杂而微妙的关系,为现代人解读身体信号提供了科学依据。

医学视角下的痣群现象

从皮肤病理学角度,痣的生成本质是黑素细胞的良性增生。正常人体表平均存在15-20颗黑痣,当数量超过50颗时,医学界会将其视为异常现象。这种增生可能与紫外线暴露强度相关——儿童期未做好防晒的群体,成年后痣数量显著增加。值得注意的是,不同部位的痣具有差异化风险:手掌、足底等摩擦部位的交界痣保持终身活性,其恶变概率是其他部位的3倍。

纵向追踪研究提供了更深入的观察。伦敦国王学院的研究发现,63岁女性群体较46岁时平均新增9颗痣,其中57%受试者呈现数量增长趋势。这种与年龄正相关的现象推翻了传统认知,提示痣数量作为黑素瘤风险指标的有效期可能持续至老年。但研究也发现新增痣主要分布于颈、背等光暴露区域,说明光老化仍是重要诱因。

遗传与环境的双重烙印

基因构成在痣群形成中起决定性作用。全基因组关联研究发现,IRF4基因多态性可使痣数量增加40%,TERT基因突变则与痣的形态稳定性相关。这种遗传特性存在种族差异:白种人青少年平均痣数量达15-30颗,而亚洲人种通常不超过5颗。但极端案例显示,某些遗传综合征患者全身痣数量可突破200颗,这类人群需接受终身皮肤监测。

环境因素对基因表达具有调控作用。澳大利亚研究发现,未使用防晒霜的学龄儿童,三年内新生痣数量是防晒组的2.3倍。光敏性反应促使黑素细胞分泌更多黑色素颗粒,这些颗粒的异常聚集可能启动痣的生成程序。免疫抑制状态(如器官移植术后)会打破皮肤微环境平衡,导致痣数量激增并加速形态改变。

风险管理的科学策略

对于痣群密集者,动态监测成为关键防御手段。ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径>6mm、进展变化)是临床常用评估工具。英国癌症研究中心建议,右臂痣≥7颗者需警惕全身痣超50颗的风险(OR值8.81)。数字化皮肤镜技术的应用,使医生能精确追踪单个痣0.1mm级别的微观变化,诊断准确率提升至98%。

在干预措施选择上,直径>3mm的痣推荐手术切除,其复发率仅为激光治疗的1/5。对于高风险部位(腰周、腋窝等),预防性切除可将恶变风险降低72%。但需注意,非典型痣的过度治疗可能破坏皮肤屏障,因此需结合病理活检综合判断。

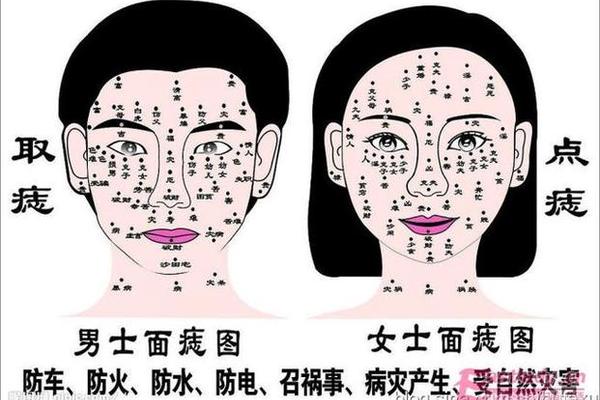

超越医学的文化隐喻

在跨文化视野中,痣群被赋予特殊象征意义。中医典籍《外科正宗》将多发痣归为“气血瘀滞”,主张通过调理肝脾改善;而古相学认为50颗痣构成“周天星象”,对应人体气运流转。现代社会学调查显示,面部痣≥3颗的求职者,录取概率下降27%,反映出审美偏见对健康认知的渗透。

这些文化建构正在被科学解构。全基因组测序证实,痣的分布模式与胚胎发育时的黑素细胞迁移路径相关,而非命运轨迹的映射。皮肤科医生强调,将痣群与运势关联可能延误诊疗时机,曾有患者因迷信“旺夫痣”贻误黑色素瘤治疗。

未来研究与临床启示

现有研究存在两大盲区:男性群体数据匮乏,以及长期(>20年)追踪观察缺失。伦敦研究显示女性痣数量随年龄增长,但尚待补充。表观遗传学研究发现,紫外线可能通过DNA甲基化机制激活痣细胞通路,这为开发预防性外用药膏提供了新思路。

对普通民众而言,建立科学的痣管理认知至关重要。建议痣超50颗者每年接受专业皮肤检查,日常使用SPF50+广谱防晒霜,并避免对痣进行机械摩擦。医学界需加强科普教育,破除“痣相决定论”,让皮肤健康回归科学本质。正如《英国皮肤病学杂志》所言:“痣的数量是写在皮肤上的生命密码,唯有科学解码方能窥见真相。”