痣相学作为传统文化的一部分,其“道理”与“准确性”需从多角度分析。结合科学、文化、心理学及医学研究,以下是综合解读:

一、痣相学的文化背景与历史渊源

1. 起源与理论基础

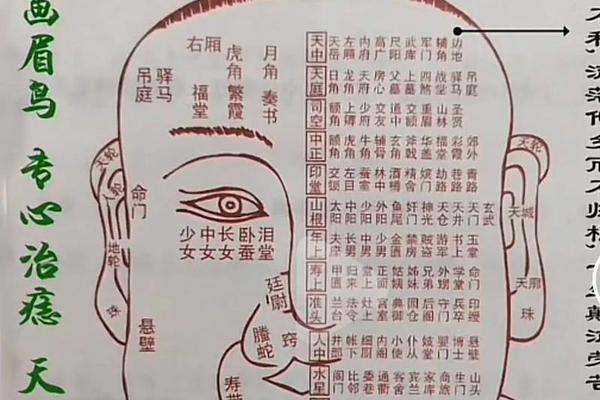

痣相学源自古代中国,最早见于《黄帝内经》等典籍,认为人体痣的位置、颜色、形状与命运、性格相关。例如,额头痣象征智慧,鼻头痣与财运相连。这一理论基于“天人合一”哲学,将人体视为小宇宙,与自然规律对应。印度占星术、欧洲面相学也有类似传统,说明痣相学具有跨文化共性。

2. 吉痣与恶痣的判定标准

传统相术通过痣的色泽(如“黑如漆、赤如朱”为吉)、大小(凸起且大者为活痣)、是否长毛(有毛为贵)等特征划分吉凶。例如,眉中痣代表兄弟和睦,而眼尾痣可能暗示感情波折。这些分类虽缺乏科学依据,但反映了古人通过观察归纳的“经验体系”。

二、科学视角下的痣相学质疑

1. 医学解释:痣的成因与健康意义

现代医学认为,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,与遗传、紫外线暴露等因素相关,与命运无关。良性痣无需干预,但若出现形状不规则、颜色不均或快速增大,需警惕皮肤癌风险。例如,原位黑色素瘤的皮肤镜下特征(如不规则网状结构)已被医学研究验证,与相术的“吉凶”判定无关。

2. 统计学与实证研究的缺失

痣相学的结论多为经验总结,缺乏大规模数据验证。例如,声称“额头痣代表智慧”或“嘴角痣预示感情不顺”等说法,无法通过双盲实验或对照组研究证实。科学界普遍认为,痣的分布是随机现象,与性格、命运无因果关联。

三、心理学与社会学解释

1. 巴纳姆效应与心理暗示

心理学中的“巴纳姆效应”解释了为何人们易接受模糊的痣相描述。例如,“额头有痣者聪明”这类宽泛说法,可能因自我认同而产生“准确”错觉。积极痣相(如“富贵痣”)可能通过心理暗示激励个体,间接影响行为与结果。

2. 文化心理与社会功能

痣相学在传统社会中承担了“解释不确定性”的功能。面对生活压力或未知风险,人们通过痣相寻求心理安慰或行动指导。例如,商业营销中利用痣相学提供“改运建议”,虽缺乏科学依据,但满足了部分人群的情感需求。

四、现代社会的态度与实用建议

1. 理性看待痣相学的价值

2. 科学与传统的平衡

现代人可结合科学知识与传统智慧:

痣相学的“准确性”更多源于文化心理与经验归纳,而非客观规律。其价值在于文化象征与心理慰藉,而非科学预测。对待痣相,应保持理性:

自我主导:命运由多重因素(如环境、教育、选择)塑造,痣相仅是文化符号之一。