中国幅员辽阔,五千年的文明积淀在这片土地上孕育出无数自然与人文交融的瑰宝。从“黄山归来不看岳”的云海奇观,到紫禁城巍峨宫殿中的帝王余韵;从漓江山水间流淌的诗意,到白族三坊一照壁中凝固的时光,每一处风景都是中华文明基因的载体。这些景观不仅承载着地理与历史的印记,更是民族精神与文化认同的具象表达。在全球文旅融合的浪潮下,如何解读这些“活态遗产”的文化密码,成为当代社会的重要课题。

自然与人文的交响共鸣

黄山以其“奇松、怪石、云海、温泉”四绝闻名于世,这座花岗岩山体不仅是地质演变的活教材,更是道教文化的修炼圣地。明代徐霞客“登黄山天下无山”的赞叹,道出了自然景观对人类审美的终极征服。而山间星罗棋布的摩崖石刻、寺庙遗址,则将文人墨客的哲思镌刻在岩壁之间,形成“天人合一”的独特景观体系。

西湖的山水格局堪称人工与自然协作的典范。自唐代白居易筑堤疏浚,到宋代苏东坡“欲把西湖比西子”的诗意重塑,人类活动始终在与自然对话。三潭印月的石塔、雷峰塔的传说、岳王庙的忠魂,共同构建起“一湖两塔三岛三堤”的文化地标系统。这种“景语皆情语”的营造智慧,使西湖成为东方园林美学的最高范式。

漓江流域的喀斯特地貌则展现出另一种文化互动模式。阳朔渔村的竹筏鸬鹚、兴坪古渡的千年榕树,将农耕文明与山水景观完美缝合。明代旅行家徐弘祖在《粤西游日记》中记载的“山如碧玉簪,水作青罗带”,不仅是对自然形态的描摹,更暗含士大夫“寄情山水”的精神追求。

历史与信仰的时空对话

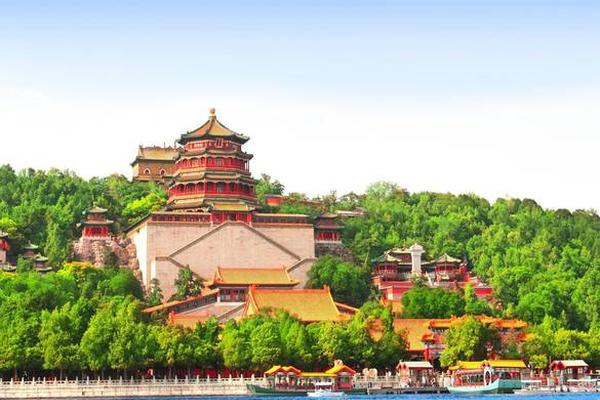

故宫建筑群堪称帝王文化的立体百科全书。从太和殿的九脊重檐到交泰殿的龙凤和玺彩画,每个建筑细节都暗含礼制规范。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,故宫的中轴线布局体现了“宇宙秩序在人间投影”的营造理念。而军机处的密折制度、养心殿的垂帘听政,又将政治权谋凝固在砖木结构中。

泰山封禅文化则折射出中国人对自然的敬畏与征服的双重心理。从秦始皇立无字碑到乾隆十登岱顶,72位帝王的封禅活动将自然山岳神格化。岱庙天贶殿的《泰山神启跸回銮图》,用62米长的壁画记录宋真宗封禅盛况,这种“以艺证史”的方式,使泰山成为研究古代国家祭祀制度的活化石。

五台山的佛教建筑群展现着宗教文化的层积现象。南禅寺的唐代木构、佛光寺的北魏造像、菩萨顶的藏式白塔,不同时代的建筑风格在此叠加。日本学者常盘大定在《佛教史迹》中感叹,五台山如同“佛教建筑艺术的露天博物馆”,见证着汉传佛教的本土化进程。

民族文化的基因密码

大理白族建筑堪称民族文化融合的标本。崇圣寺三塔的密檐式结构吸收唐代长安风格,而照壁上的水墨山水则保留白族本主崇拜元素。德国建筑学家恩斯特·伯施曼在《中国建筑》中特别提到,白族民居的“三坊一照壁”格局,既满足防风抗震的实用需求,又暗合“天地人”三才的哲学观念。

徽州古村落的水系设计蕴含着生态智慧。宏村的牛形水系通过月沼、南湖实现分级净水,每家门前清泉流淌的“浣汲未防溪路远”景象,展现着农耕文明的水资源管理智慧。这种将风水学说与工程技艺结合的实践,被联合国教科文组织誉为“人类生态社区的典范”。

文旅融合的创新路径

数字技术正在重构文化遗产的呈现方式。故宫博物院开发的“数字文物库”收录超过8.3万件高清文物影像,使观众能细观《千里江山图》的每处笔触。敦煌研究院的VR洞窟漫游项目,让脆弱壁画实现“数字永生”。这种“科技+文化”的模式,既保护了文物本体,又拓展了传播维度。

体验经济推动着文旅产品迭代。黄山推出的“云海摄影工作坊”、曲阜开发的“六艺研学课程”,将单向观光转化为深度参与。数据显示,2024年文化体验类旅游产品复购率比传统观光游高出47%,印证着消费者从“看风景”到“品文化”的需求升级。

社区参与为遗产保护注入新动能。丽江束河古镇推行的“原住民民宿认证计划”,要求经营者必须传承纳西族建筑技艺。这种“以用促保”的模式,使文化遗产不再是博物馆里的标本,而是活在当下的生活方式。

文明传承的现代启示

站在文明传承的维度,著名景观既是历史留给当代的考卷,也是通向未来的路标。建议建立跨学科研究平台,运用地理信息系统、材料科学等手段破解传统营造技艺;鼓励社会企业开发文化衍生品,让遗产保护获得经济反哺;最重要的是培养“文化解说者”队伍,使每个导游都能成为文明的转译者。当黄山松涛与故宫钟鸣继续在数字时代回响,中华文明必将谱写新的传奇。