中国广袤的土地上,五千年的文明积淀出璨若星河的文化遗产。从蜿蜒万里的长城到梵音缭绕的敦煌莫高窟,从天人合一的北京中轴线到千年古茶林景迈山,这些镌刻着中华文明基因的世界文化遗产,不仅承载着民族记忆,更在当代焕发出新的生命力。截至2024年,中国以59项世界遗产位居全球前列,其中文化遗产40项、自然遗产15项、双重遗产4项,形成了类型最完整的保护体系。在数字技术革新与全球化浪潮中,如何让文化遗产“活起来”并实现可持续发展,成为新时代的重要命题。

文明基因的时空坐标

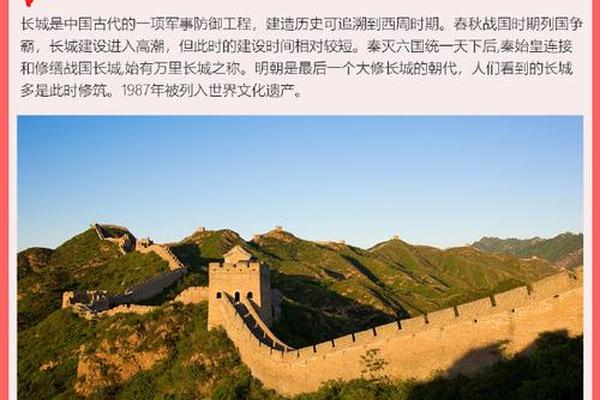

中国文化遗产的时空坐标跨越万年,类型之丰堪称人类文明博物馆。物质文化遗产以故宫、长城、大运河等为代表,构成“国家文化中枢”的实体网络。故宫作为现存规模最大的木构建筑群,其轴线对称的布局深刻影响着东亚建筑美学;大运河贯通南北的航道网络,至今仍是活态水利工程典范。文化景观遗产则展现人与自然共生智慧,如普洱景迈山古茶林通过“林下茶”种植技术,形成千年不衰的生态循环系统。

双重遗产彰显中华文明特有的天人哲学,泰山作为帝王封禅圣地,山体石刻与古建筑群构成“与天地参”的礼制空间;黄山则以“奇松、怪石、云海、温泉”四绝,成为文人墨客的精神原乡。非物质文化遗产更如毛细血管般融入现代生活,北京中轴线申遗成功标志着活态遗产保护进入新阶段,其“左祖右社、前朝后市”的都城格局,至今仍是城市规划的灵感源泉。

守护文明的制度创新

中国构建了全球最完善的文化遗产保护制度体系。1982年颁布的《文物保护法》历经6次修订,2024年新修订版本首次将“让文物活起来”写入总则,确立数字化保护的法律地位。国务院2006年设立“文化遗产日”,推动形成“主导、社会参与、多元投入”的保护机制,目前全国文物保护专项资金年均增长15%。

技术标准体系持续突破,敦煌研究院首创的“数字敦煌”项目,通过高精度三维建模技术实现30个洞窟的全球共享,解决文物保护与开放利用的矛盾。腾讯开发的探元平台运用区块链技术,建成覆盖25000件数字文物的版权存证系统,侵权监测准确率达99.6%,形成从确权到维权的全链条保护。这些创新使故宫年均1.9亿观众得以云端游历养心殿,敦煌壁画借助AR技术走出洞窟。

科技赋能的范式转型

数字技术正重塑文化遗产保护范式。北京中轴线通过数字孪生技术构建“云上中轴”,用户可在小程序中体验晨钟暮鼓的时空穿越,该项目联动《和平精英》游戏开发天坛场景皮肤,吸引5000万用户参与数字共创。故宫博物院运用AI修复技术,仅用72小时便完成《千里江山图》的破损部位复原,效率较传统工艺提升40倍。

文物保护进入微观科学时代,秦始皇帝陵博物院采用分子级光谱分析,首次揭示兵马俑彩绘的“中国紫”合成工艺;良渚古城的水利系统通过卫星遥感与GIS技术,解码出5000年前的水资源管理智慧。这些技术突破不仅延长文物寿命,更激活历史数据的当代价值,敦煌藏经洞文献的语义识别系统已助力学界发现23条未载史册的丝路贸易记录。

永续发展的多维挑战

在保护与发展的天平上,中国仍面临严峻考验。过度商业化导致平遥古城等遗产地原真性受损,2023年监测显示核心区商业设施密度超标47%。全球化冲击下,景迈山古茶林面临机械化生产与传统技艺传承的冲突,30岁以下茶农占比不足15%。跨国合作机制待完善,近五年通过国际刑警组织追索的流失文物仅占已知流失总量的3.2%。

数字化进程中的问题逐渐显现,三星堆黄金面具的3D打印复刻引发文物“虚拟主权”争议,莫高窟壁画AI修复方案因审美标准分歧暂停实施。这些矛盾揭示文化遗产保护亟需建立价值共识,正如联合国教科文组织专家玛丽亚·博赫尼所言:“科技应为文化多样务,而非制造新的数字鸿沟”。

站在文明传承的十字路口,中国文化遗产保护需要构建更开放的价值生态。未来应推进“文化遗产元宇宙”建设,通过脑机接口技术实现沉浸式文化体验;完善数字版权跨境交易机制,依托RCEP框架建立亚太文化遗产数字联盟;更重要的是培养“Z世代”守护力量,抖音平台116位30岁以下非遗传承人已带动超千万青年参与文化传承。当故宫角楼的月光与量子计算机的代码相遇,中华文明正以科技为舟、文化为楫,驶向永续发展的新纪元。