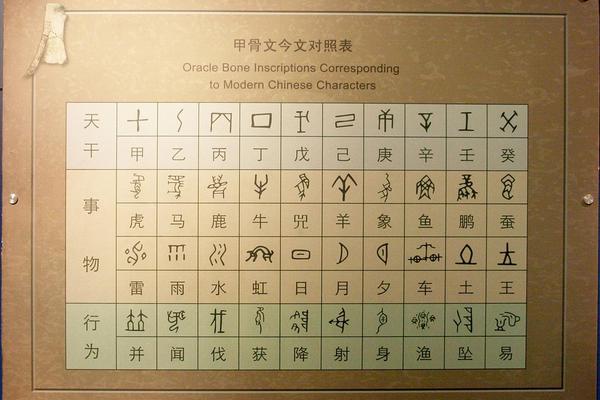

在汉唐文化的宏大叙事中,汉字不仅是记录语言的符号系统,更是一个民族精神世界的具象化载体。从商周甲骨文的神秘刻痕到唐代楷书的方正遒劲,汉字在形与意的交织中完成了从实用工具到文化基因的蜕变。正如《说文解字》所言:“仓颉之初作书,盖依类象形”,这种以形表意的特质使汉字成为世界上唯一延续至今的象形文字体系。在汉唐时期,汉字经历了小篆的规范、隶书的简化、楷书的定型,每一次演变都映射着中华文明对秩序与美学的追求。陕西碑林中的《石台孝经》与敦煌藏经洞的写本,正是这种文化沉淀的实物见证。

汉字的结构中蕴含着先民的宇宙观与观。例如“武”字由“止”“戈”构成,诠释着“以战止战”的和平理念;“信”字以“人”“言”相合,昭示言行一致的道德准则。唐代学者孔颖达在《五经正义》中强调:“文字者,经艺之本,王政之始”,将汉字提升到治国理政的高度。这种形意结合的特性,使得汉字超越了简单的信息传递功能,成为承载价值观念的文化密码。

二、汉字的文化辐射力

汉唐盛世的文化输出,使汉字成为东亚文明圈的核心纽带。在丝绸之路的驼铃声中,汉字随着绢帛、瓷器西传,龟兹文、粟特文等少数民族文字纷纷借用汉字偏旁创制本族文字。日本遣唐使吉备真备取汉字偏旁发明片假名,朝鲜学者薛聪创造吏读文字,越南将汉字称为“儒字”(Chữ Nho),这些衍生文字体系构成了“汉字文化圈”的独特景观。敦煌出土的《吐蕃历史文书》中汉藏双语对照的文献,印证了汉字在多民族交往中的桥梁作用。

汉字的文化整合功能在唐代达到顶峰。唐王朝推行“书同文”政策,将长安官话定为“通语”,通过科举制度使汉字书写成为士人阶层的必备技能。这种标准化进程不仅巩固了中央集权,更培育出跨越地域的文化认同。西域高昌国墓葬中出土的《论语》写本,南诏国《德化碑》上的工整楷书,都显示出汉字作为文化共同语的力量。契丹大字、西夏文等民族文字虽具独创性,但始终未能脱离汉字的结构框架,恰如语言学家罗常培所言:“汉字是东亚文明的源代码”。

三、汉字的美学与哲学表达

在汉唐文人的笔下,汉字升华为艺术审美的对象。王羲之《兰亭序》的飘逸灵动,颜真卿《祭侄文稿》的悲怆雄健,张旭狂草中的笔墨韵律,将书法的“筋、骨、血、肉”与人格修养相贯通。这种“书如其人”的美学观念,使汉字书写成为士大夫精神修炼的重要方式。唐代孙过庭在《书谱》中提出的“同自然之妙有”,正是将书法艺术与天道规律相联结的哲学思考。

汉字还塑造了独特的文学范式。唐诗的平仄格律建立在汉字声韵特性之上,杜甫“两个黄鹂鸣翠柳”的视觉意象与“窗含西岭千秋雪”的空间层次,皆依赖汉字的表意功能实现意境营造。韩愈倡导的“古文运动”强调“陈言务去”,实则是对汉字表现力的深度挖掘。这种语言与思想的共生关系,使得《全唐诗》中四万余首作品至今仍能穿越时空引发共鸣。

四、当代启示与未来展望

在数字化时代,汉字面临着新的传承挑战。研究表明,“00后”青少年方言使用率不足30%,键盘输入导致“提笔忘字”现象普遍。然而《发现汉字》《图说字源》等著作的热销,故宫文创将甲骨文设计为时尚符号的实践,显示出传统文化创新转化的生命力。清华大学出土文献研究中心利用AI技术破译战国竹简,则为汉字研究开辟了新路径。

未来的汉字文化传播需构建多维体系:在学术层面,加强敦煌文书、黑水城文献等跨文化文本的整理;在教育领域,开发沉浸式汉字AR教学系统;在国际传播中,通过“汉字艺术展”“文创IP授权”等方式增强文化亲和力。正如费孝通先生所言:“各美其美,美人之美”,汉字文化的当代价值,正在于其既能守护文明根脉,又能搭建跨文化对话的桥梁。

从甲骨卜辞到数字字节,汉字始终是中华文明最坚韧的文化基因。它记录过张骞凿空西域的壮举,承载过李白对月抒怀的浪漫,如今又在元宇宙中书写新的篇章。这种超越时空的生命力启示我们:文化的传承不在固守形制,而在激活精神。当我们在西安城墙下触摸唐代铭文,在故宫博物院解码《永乐大典》,实际上正在参与一场跨越千年的文明对话——这是汉字给予每个中国人的文化底气,也是中华文明对世界文明的永恒馈赠。