一、历史溯源与非遗地位

中国剪纸是一种以剪刀或刻刀在纸上镂刻花纹的民间艺术,最早可追溯至西汉时期。虽然纸张普及于汉代,但在此之前,人们已用金箔、皮革、树叶等材料进行镂空雕刻,如西周“剪桐封弟”传说和战国时期的皮革镂花文物。南北朝时期,新疆吐鲁番出土的北朝团花剪纸(如《对马》《对猴》)是目前发现最早的剪纸实物,印证了其技艺的成熟。唐代剪纸发展迅速,杜甫诗中“翦纸招魂”的记载反映了其与民俗的深度融合;敦煌莫高窟出土的唐代佛教题材剪纸则展现了宗教与艺术的结合。

2006年,剪纸被列入中国首批国家级非物质文化遗产名录,2009年进一步入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,成为世界公认的文化瑰宝。

二、技艺特点与工具材料

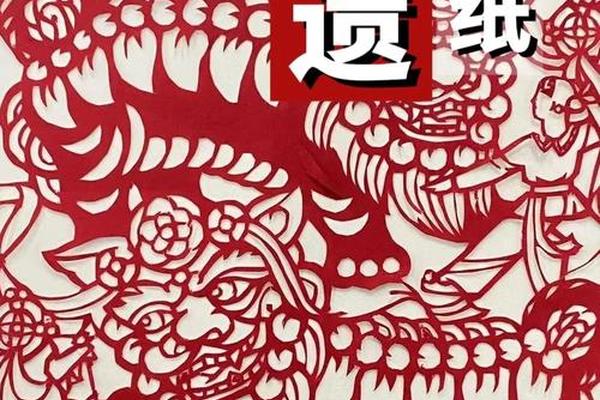

剪纸技法分为“剪”与“刻”两类,工具包括剪刀、刻刀、蜡板等。传统单色剪纸多用红纸,彩色剪纸则采用宣纸染色或套色工艺。北方剪纸以粗犷豪放见长,南方则以细腻精巧著称,如浙江的细纹刻纸可在一平方厘米内刻出数十条细线。特殊技法如凿刻剪纸(如甘肃新区的木板刻)融合雕塑风格,追求刀痕的粗野与细腻对比。剪纸熏样技术通过烟熏保留花样,黑白对比鲜明,是传统传播的重要方式。

三、文化内涵与地域流派

剪纸不仅是装饰艺术,更承载着民俗信仰与生活哲学。其图案常寓意吉祥,如蝙蝠(福)、莲花(清廉)、石榴(多子)等。按地域可分为三大派系:

1. 北方派:以陕西、河北为代表,风格浑厚质朴,题材涵盖神话传说与现代生活场景,如陕北剪纸的《织布图》。

2. 南方派:如福建漳浦剪纸,以水产动物为主题,线条纤巧繁复,体现东南沿海特色。

3. 江浙派:扬州剪纸以“剪工精巧、形神兼备”著称,浙江乐清细纹刻纸则工细如发。

河北蔚县的点彩窗花、山东的棂间文化剪纸等,均展现了地域文化的多样性。

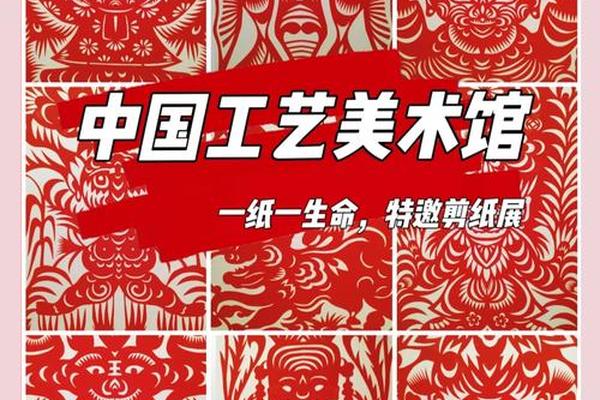

四、现代传承与创新实践

当代剪纸面临传承人老龄化、市场需求萎缩等挑战,但也涌现出创新案例:

五、保护措施与未来展望

为延续剪纸生命力,多方力量共同行动:

1. 政策支持:国家级非遗名录认定与专项资金投入保障了基础保护。

2. 数字化传播:利用互联网展示与销售作品,扩大受众群体。

3. 创新设计:引入现代审美元素,如将剪纸与数字艺术结合,开发文创产品。

4. 教育普及:高校设立传承基地,社区活动激发青少年兴趣。

中国剪纸从远古祈愿的载体,演变为跨越千年的文化符号,既是民间智慧的结晶,也是民族精神的象征。在传统与现代的交织中,它通过创新传承焕发新生,成为连接历史与未来的艺术桥梁。正如郭沫若所言:“一剪之趣夺神功,美在人间永不朽。”