在数字经济与全球化深度融合的背景下,文化资源与文化产业已成为驱动国家软实力提升和经济增长的重要引擎。随着《“十四五”文化发展规划》明确提出“推动文化产业数字化战略”,文化资源的价值转化路径不断拓宽,文化产业管理人才需求呈现井喷态势。以华中师范大学国家文化产业研究中心为代表的学术机构,通过跨学科研究平台构建了“文化遗产数字化”“文化科技融合”等九大研究方向,标志着文化产业教育已从单一学科向复合型人才培养转型。这一变革不仅呼应了文化产业的实践需求,更体现了高等教育对社会发展趋势的前瞻性回应。

学科内涵与培养定位

文化产业管理作为新兴交叉学科,其核心在于将文化资源转化为具有经济价值和社会效益的产业形态。华中师范大学通过“文化资源与文化产业”硕士点,构建了从理论到实践的完整培养体系,涵盖文化遗产保护、数字创意开发等全产业链环节。石家庄学院的人才培养方案突出“文化的产业化与产业的文化化”双重导向,既注重学生对文化资源的解读能力,又强调市场运营技能的培养。

该专业的培养定位呈现出三个显著特征:一是知识结构的复合性,要求学生兼具管理学、艺术学与信息技术等多学科素养;二是能力培养的实践导向,如广东财经大学通过“2+2”校区轮换制强化产教融合;三是价值引领的社会责任,暨南大学在培养方案中明确要求“恪守文化传承使命”。这种多维度的培养模式,使毕业生既能胜任文化项目管理,又能参与文化政策制定。

课程体系与研究方向

在课程设置方面,形成了“基础理论+专业技术+实践创新”的三层架构。基础理论层以《文化资源学》《文化产业概论》为核心,着重解析文化资源的分类体系与价值评估方法,如张胜冰教授提出的文化资源资本转化模型;专业技术层涵盖数字内容生产、文化市场营销等实务课程,吉林高校微专业设置的“电商直播与短视频制作”课程即是典型代表;实践创新层则通过项目工作坊、田野调查等形式,培养学生解决实际问题的能力。

研究方向呈现出多元化特征:既有聚焦传统文化的“非物质文化遗产数字化”,如云南高校依托少数民族文化资源设立的12个特色方向;也有面向前沿领域的“人工智能+文化创意”,北大研究报告预测2025年数字文化消费场景将重构产业生态。这种研究领域的拓展,既保持了学科的文化根基,又增强了应对技术变革的适应性。

职业路径与发展前景

毕业生就业呈现“—企业—创业”三维分布。在公共部门,主要服务于文旅局、文物局等机构的政策制定与项目实施,如财政部重大委托项目常由专业团队承接;在企业领域,腾讯、字节跳动等科技公司的文化IP开发部门成为热门选择,2024年《黑神话:悟空》衍生品销售额突破十亿印证了市场潜力;创业方面,数字文博、沉浸式演艺等新业态为自主创新提供广阔空间。

职业发展能力要求已从单一技能向复合能力升级。对外经济贸易大学考研分数线三年内提升33分,折射出行业对高层次人才的迫切需求。广东财经大学的跟踪调查显示,具备“文化数据分析+创意策划”双重能力者,薪酬水平较单一技能者高出42%。这种能力结构的转变,要求教育体系必须强化跨学科训练与产学研协同。

学科挑战与未来趋向

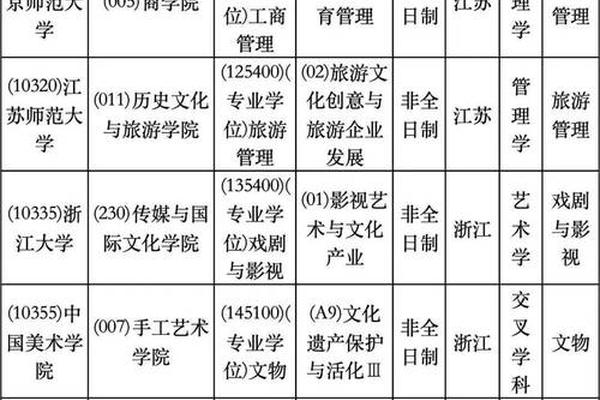

当前学科建设面临三大挑战:其一是理论体系整合度不足,不同院校将专业分别归入艺术学、管理学等12个学科门类,导致知识体系碎片化;其二是技术应用深度不够,多数院校的数字课程仍停留在软件操作层面;其三是国际化程度有限,除香港中文大学等少数合作项目外,全球文化治理等课程开设率不足15%。

未来发展方向可聚焦三个维度:在学科建设上,建议参照华中师范大学的“政产学研一体化”模式,建立文化资源数据库与仿真实验平台;在人才培养方面,应扩大微专业等弹性学制,如吉林高校“文化创意+”课程群通过四学期模块化教学实现能力进阶;在研究领域,需加强文化科技、元宇宙文化治理等前沿议题探索,回应北大报告提出的“低空经济+文旅”等新兴业态。

文化产业管理教育的革新,本质上是文化生产范式转型在教育领域的投射。当数字技术将文化资源转化为可计算、可交互的数据资产时,人才培养必须超越传统的学科边界,构建“文化认知—技术应用—商业转化”的全新知识图谱。这要求教育者既要守护文化本源,又要拥抱技术变革,在守正创新中培育引领文化产业未来的战略型人才。