在昌江河畔的晨雾中,千年不熄的窑火映照着华夏文明的精魂。景德镇陶瓷作为中国最早的世界性文化符号,自宋真宗赐名以来,承载着东方美学的基因密码跨越时空。这里不仅保存着72道传统制瓷工序的活态传承,更凝结着中国人"道器合一"的哲学智慧。英国艺术史家苏立文曾断言:"要理解中国古代文明,必须读懂景德镇瓷器上的青花",这句论断揭示了这座瓷都超越物质层面的文明价值。

活态传承的技艺图谱

在景德镇陶溪川的作坊里,拉坯师傅手腕的微妙震颤,正是元代"二元配方"制胎技艺的现代延续。这种将瓷石与高岭土按特定比例调配的秘方,使得薄胎瓷器能够承受1300℃高温而不变形。国家非遗传承人黄云鹏的研究表明,当代仿制的元青花在物理性能指标上与古瓷相差不足3%,这得益于对古法配方的完整继承。

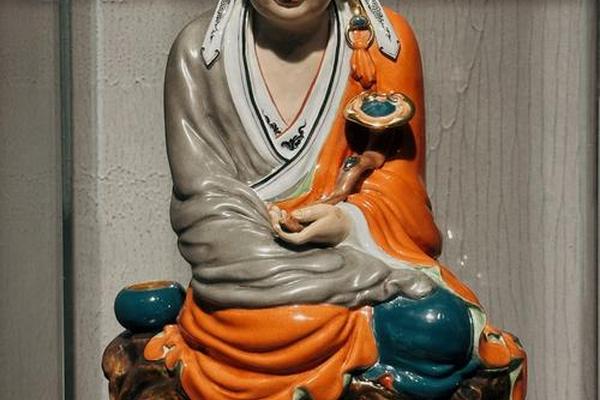

釉下彩绘技艺的传承更具文化深意。从宋代影青瓷的刻花,到明清釉里红的写意,每个笔触都承载着时代审美变迁。故宫博物院研究员王健华指出,景德镇匠人至今保留着"分水"技法,仅用青料浓淡就能呈现水墨画的五色韵味,这种技艺的延续本质上是对传统绘画美学的立体传承。

文明对话的物质载体

大航海时代沉船中的克拉克瓷,见证着景德镇陶瓷作为文明使者的辉煌历程。葡萄牙桑托斯宫穹顶上镶嵌的260件青花瓷,与土耳其托普卡帕宫珍藏的元代青花交相辉映,构成横跨欧亚的艺术对话。美国汉学家罗伯特·芬雷在《青花瓷的故事》中强调,这些外销瓷的纹饰融合了几何图案与中国传统纹样,创造出独特的"跨文化视觉语言"。

当古发现更揭示出技术传播的双向性。景德镇明代窑址出土的"回青"钴料来自波斯,而当地匠人创造的"混水"技法又深刻影响了中东陶艺发展。这种技术交互在德国德累斯顿茨温格宫收藏的"龙骑兵瓶"上得到完美体现,其器型源自欧洲水壶,装饰却是纯粹的中国山水画,成为早期全球化的物质见证。

当代转型的文化镜像

在数字技术冲击下,景德镇正经历传统工艺的创造性转化。3D打印技术复刻的"鬼谷子下山"青花罐,在保留传统纹样的同时实现了毫米级精度控制。这种创新并未背离传统精神,正如中国艺术研究院院长王文章所言:"新技术让工匠从重复劳动中解放,得以专注于艺术创造力的提升。"

年轻创作者的涌入为古老技艺注入新活力。中央美院陶瓷艺术系在景德镇设立的工作室中,"青花+"系列作品将传统分水技法与波普艺术结合,这种跨界尝试并非对传统的消解,而是延续了景德镇陶瓷"兼容并蓄"的历史基因。数据统计显示,近五年景德镇陶瓷文创产品年增长率达27%,印证着传统工艺的现代生命力。

守护文明的未来之光

当日本濑户烧申报世界非遗引发关注时,景德镇已悄然构建起立体保护体系。从手工制瓷技艺保护基地的建立,到全球首个古陶瓷基因库的筹建,系统性保护工程正在展开。联合国教科文组织驻华代表夏泽翰特别指出:"景德镇模式为活态文化遗产保护提供了东方智慧。"

面向未来,景德镇陶瓷的传承需要更多维度创新。清华大学美术学院提出的"数字挛生"概念,建议通过区块链技术建立技艺传承的永久数字档案。而社会学者方李莉倡导的"工匠精神教育计划",则致力于在基础教育中重建传统工艺的价值认知。这些探索都在为千年窑火的延续寻找新的燃料。

站在御窑厂遗址的龙珠阁远眺,现代瓷都的天际线与古代窑址重叠交织。景德镇陶瓷的文化意义早已超越器物本身,成为中华文明传承创新的微观样本。从青花料研磨的沙沙声到3D打印机的嗡鸣,不同时代的技艺回响共同谱写着文明传承的乐章。这种持续千年的文化接力,不仅守护着传统工艺的生命力,更在全球化时代彰显着文化多样性的永恒价值。或许正如英国维多利亚与阿尔伯特博物馆策展人刘明倩所说:"景德镇窑火不灭,人类文明对话的灯塔就永远明亮。"