中国传统文化中,礼仪不仅是一套行为规范,更是民族精神与社会秩序的凝结。从《周礼》到《礼记》,古代典籍构建了华夏文明的礼仪体系;而延续千年的春节拜年习俗,则是这一文化基因在岁时节庆中的鲜活投射。本文将以礼仪典籍为理论根基,结合拜年仪式的实践逻辑,探讨传统礼仪的文化内涵及其在当代社会的传承价值。

传统礼仪的文献根基

中华礼仪体系的文献建构始于三代,《周礼》作为国家制度的顶层设计,将天地祭祀、朝会宴飨等国家礼仪制度化,确立了"经礼三百,曲礼三千"的宏大框架。其"以人法天"的思想内核,将天文历法与人文制度相勾连,如《周礼·春官》载:"以礼乐合天地之化",彰显礼仪作为天人沟通媒介的哲学高度。司马光《家范》、朱熹《家礼》则将礼仪下沉至家族治理层面,通过冠婚丧祭的仪式设计维系宗族,形成了"修身-齐家-治国"的完整逻辑链。

近现代学者对传统礼仪的现代诠释呈现出多元视角。海英《礼仪中国》突破典籍考据的传统路径,从行住坐卧、言谈举止等生活场景切入,重构礼仪的实践维度。书中对"立容德"的解读,不仅考释《礼记·玉藻》"立容德"的原始含义,更结合现代仪态训练学,提出"脊柱如松,肩平如衡"的形体美学标准。彭林《中华传统礼仪概论》则注重礼义分离的辨析,指出当代礼仪教育中普遍存在的"重仪轻礼"现象,强调揖拜动作背后的"敬"与"让"才是礼仪精髓。

拜年仪式的历史脉络

拜年习俗的源流可追溯至周代岁首"朝正"制度。《左传》载"诸侯朝正于王",这种岁首述职制度经汉代演化,形成"正月朔旦,王者岁首"的全民性节庆。至宋代,拜年突破阶层界限,《东京梦华录》记载汴京百姓"士庶自早相互庆贺","飞帖"拜年方式的出现,使礼仪实践突破时空限制,开创了"礼仪符号化"的先河。明代《宛署杂记》记录的"家长率卑幼拜谒邻族",则标志着拜年从家族扩展至地缘共同体构建。

仪式形态的嬗变折射着社会结构变迁。汉代"椒柏酒"的共饮习俗,对应着"家国同构"的观念;唐宋元宵灯会的兴起,映射城市商业文明对节庆空间的再造;而明清"团拜"制度的成熟,则体现社会组织形式的官僚化转向。值得注意的是,清代《燕京岁时记》记载的"破五"习俗,将礼仪时间从正月初一延伸至初五,形成"辞旧-迎新-开市"的完整周期,暗合农耕文明"岁时更始"的自然节律。

礼仪实践中的文化逻辑

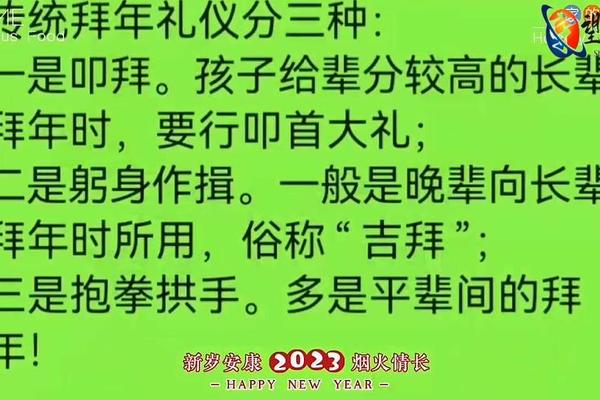

在空间维度上,拜年仪式构建了差序格局的场域。《仪礼·士相见礼》规定的"三揖三让",在春节场景中演化为叩拜、作揖、拱手的分级体系:对祖先行跪拜大礼,向父母躬身作揖,与平辈拱手致意。这种"因亲疏别礼仪"的实践智慧,在《朱子家礼》中得到理论升华,其"礼从宜,使从俗"的原则,既维护了尊卑秩序,又兼顾了情感表达。

物质载体成为礼仪记忆的储存介质。从汉代"刺谒"到宋代"飞帖",再至明清"贺年片",拜年媒介的演变始终遵循"敬而不亵"的文化准则。当代电子红包的设计,延续了"红纸包银"的视觉传统,但《礼仪中国》指出,其"秒收秒发"的特性弱化了"拜年序齿"的功能。学者季中扬认为,春节红包应恢复"当面呈递-辞让-受赠"的仪式过程,以重建礼仪交往的情感厚度。

现代语境下的传承挑战

全球化冲击下的礼仪传承面临双重困境。一方面,西方商务礼仪的强势渗透导致传统揖拜礼的式微,《现代交际礼仪实训教程》等教材将握手礼列为标准见面礼仪,传统"拱手礼"仅作为文化补充出现。短视频平台兴起的"拜年挑战赛"虽扩大了礼仪传播范围,但碎片化演绎造成文化内涵的流失,如"电子跪拜"表情包消解了叩首礼的庄重性。

创新性转化路径已在实践中萌芽。故宫博物院将《雍正岁朝行乐图》数字化重现,观众可通过VR技术参与清代宫廷拜年仪式,在虚拟场景中体会"三跪九叩"的礼制规范。北师大礼仪研究中心推出的"礼仪DNA"测评系统,结合《常礼举要》设计现代适用性指数,为个体提供定制化修习方案。这些尝试表明,科技赋能不应止步于形式创新,更需激活传统礼仪的当代价值。

从典籍考释到民俗实践,中国传统礼仪始终保持着"因时而变,其命维新"的生命力。当代传承既要守护《周礼》"以人文化成天下"的精神内核,也需回应《礼仪中国》提出的"古为今用"命题。未来研究可深入探讨:如何建立传统礼仪的现代评价体系?怎样在跨文化交际中实现礼仪对话?这些课题的破解,将有助于构建具有中国特色的现代文明形态。礼仪不仅是文化记忆的载体,更应成为文明创新的源泉,在守护与创新中延续中华文脉的永恒魅力。