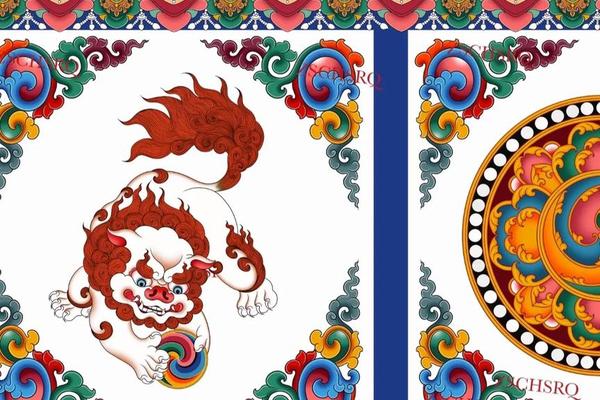

青藏高原的碧空蓝、雪山白、经幡的赤橙青蓝,不仅是自然馈赠的视觉盛宴,更是族千年文明凝练的“文化密码”。2018年建成的藏文化色彩纹样基因库,以1400余种独特色彩、2.4万种版权纹样和1900项外观专利为核心,标志着西藏首次系统性地将散落于寺庙壁画、民居装饰、自然景观中的文化元素转化为可量化、可传播的数字化资产。这一工程不仅是对“天授纹样”的抢救性保护,更通过实验室数据化、产业化应用,让传统文化成为脱贫攻坚与乡村振兴的“活水源泉”。

基因库的建设始于2010年文化部发起的“中国传统工艺文化传承与发展西藏模式”项目。专家团队在田野调查中发现,西藏非遗手工业虽面临作坊式生产的困境,但其背后蕴藏的独特色彩体系与纹样符号,在高原日照与自然生态中形成的色温、锐度特征,具有不可复制的文化辨识度。例如,布达拉宫红墙的矿物颜料配方、五色经幡的宗教象征体系,均通过基因库实现了从经验传承到科学标准的跨越。

二、文化基因的产业化转化路径

基因库的核心价值在于打通“文化资源—产品设计—市场流通”的全产业链。在林芝真巴村工坊,传统氆氇编织技艺结合基因库中的“雪山白”色卡与“吉祥八宝”纹样,开发出符合现代审美的羊绒围巾,仅2023年加工费即突破300万元。这种转化依赖于三大技术支撑:植物性染色高原环境数据库的建立,解决了传统染料色牢度与生态兼容性问题;羊毛纤维捻度与空间系数的量化研究,使高寒地区粗犷质感与柔软触感得以平衡;纹样分裂语法解构技术,将唐代联珠纹、宝花纹等传统图案分解为可重组的设计模块。

更深层的变革在于生产关系的重构。基因库通过“文化DNA+现代设计”模式,引导手工业者从个体作坊走向合作社集群。山南杰德秀沟试点中,老艺人负责纹样复原,青年设计师进行数字化再创作,形成“纹样采集—版权登记—产品开发”的协作体系。这种模式不仅提升了产品溢价空间,更使“高原红”“青稞黄”等色彩成为区域文化品牌,如同“蒂芙尼蓝”般具备全球识别度。

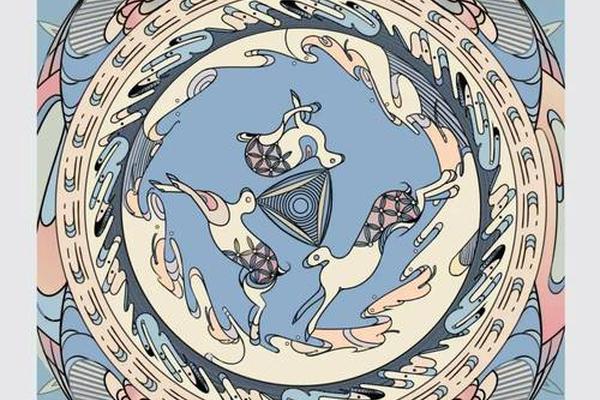

三、数字技术驱动的文化生态重构

基因库的可持续发展离不开数字技术的深度介入。通过三维扫描与AI提取技术,寺庙壁画中的曼陀罗纹样、民居窗棂的几何构图被转化为高清矢量图,建立全球首个藏文化纹样区块链确权平台。良渚纹样基因库的实践经验表明,数字化不仅解决传统纹样易流失的痛点,更能通过NFT数字藏品开发,创造“实体工艺品+虚拟资产”的双重价值。

在材料科学领域,基因库实验室的突破更具前瞻性。针对高原紫外线强度开发的防褪色矿物颜料,其色度稳定性较传统工艺提升47%;基于牦牛毛纤维特性研发的“呼吸性纺织结构”,使织物兼具保暖性与透气性,相关技术已获30余项国家专利。这些创新证明,文化基因库不仅是遗产档案,更是新材料、新工艺的孵化器。

四、全球化语境下的文化话语权建设

基因库的国际推广策略呈现出“在地性”与“普适性”的辩证统一。松赞酒店与读库的合作案例显示,将“联珠翼马纹”应用于高端家居设计,可使藏文化产品溢价率达300%。这种转化并非简单符号挪用,而是通过纹样叙事重构文化认知——例如“对鹿纹”象征的爱情隐喻、“凤唐草丸纹”承载的生态智慧,均在跨文化传播中形成情感共鸣。

值得关注的是,基因库正在推动国际纹样标准的重新定义。2023年纹藏国际设计大赛中,藏式“十字金刚杵纹”与唐代团窠纹的融合设计,挑战了西方主导的极简主义审美范式。这种文化自信的建立,有赖于基因库对2.4万种纹样的系统性版权保护,使其避免沦为“文化快消品”。

五、未来发展的多维挑战与战略选择

当前基因库面临的核心矛盾,在于文化保护与商业开发的平衡。尽管真巴村工坊的成功证明产业化可行性,但过度标准化可能导致纹样内涵的扁平化。解决之道在于建立“核心纹样保护区”与“开放创作区”的双层机制:前者对宗教性、仪式性纹样实施严格原真性保护;后者鼓励设计师基于“形状文法”进行模块化创新。

在技术层面,需加快构建跨学科研究平台。借鉴临洮马家窑文化基因库的AI沉浸式体验,可将AR技术植入唐卡观赏,使静态纹样转化为动态叙事;利用材料基因工程,开发可感知温度变化的“智能氆氇”,让传统文化与现代科技深度交融。

从雪域高原到数字云端,藏文化色彩纹样基因库的实践,为全球文化遗产活态传承提供了“中国方案”。它证明文化基因的现代转化,不仅是技术问题,更是文明对话的哲学命题——当“青稞丛中的纹样”通过区块链确权成为世界语言,当“雪山神湖的色彩”经由数据化焕发新生,我们正在见证一个古老文明如何以开放姿态重构全球文化版图。未来的研究应更多关注基因库与社区教育的联动机制,以及跨境文化产业链的协同创新,让文化基因真正成为民族复兴的战略资源。