中国茶文化与茶礼仪教学是传承中华文明的重要载体,其核心在于将饮茶行为升华为精神修养与社交规范。以下围绕茶的三个核心礼仪展开阐述,并结合教学实践要点:

一、泡茶礼仪:以洁净与尊重为始

1. 茶具清洁与准备

茶具的洁净是茶道的基本要求,所有茶具需提前清洗消毒,避免残留茶渍或杂质。在正式泡茶前,需用热水温杯烫壶,既去除异味又提升茶具温度以激发茶香。教学时可设计“茶具清洁实操”环节,让学生体验温杯、烫壶的步骤,理解其文化意义。

2. 取茶与置茶的规范

取茶需用茶匙或茶夹,忌用手直接抓取茶叶,避免污染。置茶量需适中,一般每杯3-8克,根据茶叶种类调整,如绿茶清淡、普洱浓醇。教学中可通过对比不同茶叶用量对茶汤口感的影响,引导学生掌握“适量”原则。

3. 水温与冲泡手法

不同茶类需匹配适宜水温:绿茶80℃、乌龙茶100℃等。注水时讲究“逆时针回转”,寓意“来”的欢迎姿态,壶嘴不可直冲客人。可结合实验教学,让学生观察不同水温下茶叶舒展状态,理解科学性与仪式感的统一。

二、奉茶礼仪:以谦敬与有序为纲

1. 奉茶顺序与姿态

遵循“先长后幼、先客后主”原则,双手托杯底与杯身1/2处递送,手指不触杯口。若使用茶托更显庄重,递茶时配合微笑与“请用茶”的提示语。教学中可模拟社交场景,分组演练不同身份角色的奉茶顺序,强化尊卑有序的文化观念。

2. 茶汤分斟的细节

茶汤需均匀分配,水量一致以示公平,通常斟至七分满,留“三分情谊”,避免烫手或溢出。茶壶放置时壶嘴不可正对客人,隐含“送客”之意。通过“茶满对比实验”,让学生体会七分满的实用性及文化隐喻。

3. 续茶与换茶的时机

客人杯中剩1/3时需及时续茶,若茶汤变淡或冷却,应更换新茶。教学中可设计“察言观色”任务,观察茶汤颜色变化并判断换茶时机,培养细致服务意识。

三、品茶礼仪:以静心与共情为境

1. 品饮姿态与动作

持杯需“三指握杯”(拇指、食指扶杯,中指托底),小口啜饮,忌牛饮或发出声响。品茶前先观汤色、闻茶香,入口后舌尖轻搅感受回甘。可通过“盲品游戏”训练感官灵敏度,辨识不同茶类的香气与滋味。

2. 席间交谈与互动

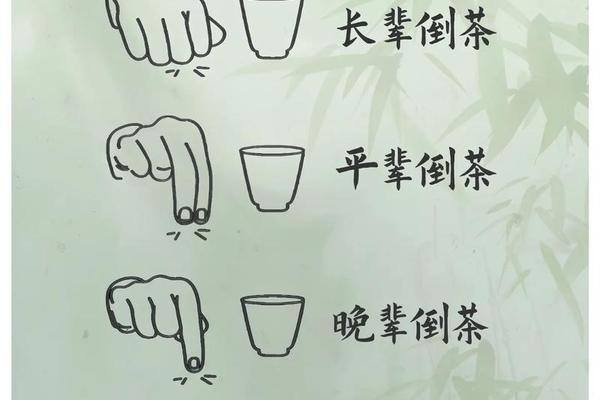

饮茶时保持低声细语,避免喧哗或争议性话题,以茶为媒传递和谐氛围。叩指礼是重要回应:长辈用五指叩桌三下表谢意,平辈以双指轻点。教学中可结合情景剧,模拟不同场合的交谈礼仪,如商务会谈与家庭聚会中的差异。

3. 茶点搭配与禁忌

正式茶席不推荐重口味茶点,坚果类零食更适宜,避免掩盖茶香。教学时可展示传统茶点如桂花糕、绿豆糕,分析其与茶味的互补性,延伸“茶食文化”知识。

教学实践建议

茶礼仪教学不仅是动作的模仿,更是对“敬、和、清、寂”精神的内化。通过理论与实践的结合,学生既能掌握技艺,亦可领悟中华礼仪文化的深邃智慧。