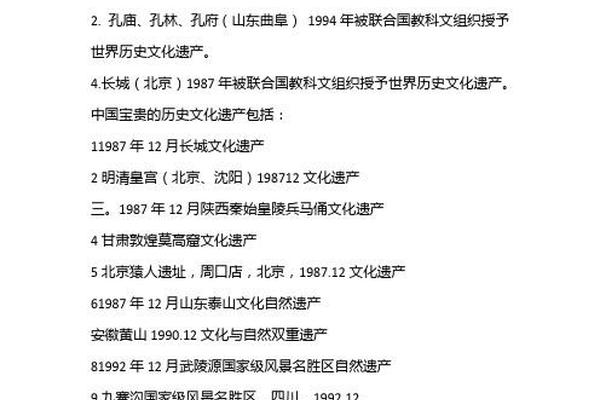

中国广袤的土地上,矗立着数以万计的历史建筑瑰宝,它们如同凝固的诗篇,以木石为笔墨勾勒出五千年文明的轮廓。从新石器时代的半穴居到明清时期的宫殿群,从西域石窟的飞天彩塑到江南园林的曲径通幽,这些建筑遗产不仅承载着先民的营造智慧,更构筑起中华民族共同的文化基因。截至2023年,中国拥有57项世界遗产,其中文化遗产39项,数量位居世界前列。这些建筑遗产既是历史演进的见证者,也是当代文明对话的载体,其保护与传承关乎文化血脉的赓续。

建筑形制的艺术智慧

中国传统建筑的营造体系蕴含着独特的空间哲学。以屋顶形制为例,庑殿顶的九脊重檐彰显着皇家威仪,歇山顶的灵动曲线暗合天地韵律,悬山顶的出檐设计兼具实用与美学价值。故宫太和殿的重檐庑殿顶高达26.1米,通过12根金丝楠木柱支撑起1900平方米的屋面,其檐角飞起的走兽不仅具有装饰功能,更承担着固定瓦件的结构作用。

斗拱体系堪称古代建筑力学的巅峰之作。应县木塔的54种斗拱构件通过榫卯咬合形成柔性结构,历经千年地震仍巍然屹立。这种"墙倒屋不塌"的智慧,在敦煌莫高窟的九层楼建筑中同样展现得淋漓尽致——木构窟檐与山体岩壁形成有机整体,创造了石窟建筑与自然地貌完美融合的典范。

装饰艺术与建筑功能的统一性同样值得称道。紫禁城三大殿的汉白玉须弥座既调节建筑比例,又象征皇权至高;天坛祈年殿的蓝色琉璃瓦顶对应"天圆地方"的宇宙观;苏州园林的镂空花窗在分隔空间的创造出"移步换景"的诗意体验。这些设计语言将礼制规范、哲学思想与工匠技艺熔铸于一体。

历史价值的时空叠印

建筑遗产承载着文明演进的密码。周口店遗址的半穴居遗迹揭示了旧石器时代的居住形态,二里头宫殿基址的夯土台基标志着早期国家的形成。始建于北魏的少林寺塔林,现存的232座砖石塔跨越唐、宋、金、元、明、清各代,完整呈现了佛教建筑形制在中国本土化的演变轨迹。

这些遗产更是多元文明交融的见证。承德外八庙的汉藏建筑融合体现了清王朝的边疆治理智慧,泉州开元寺大雄宝殿的飞天乐伎融汇了古印度雕刻技法与闽南工艺特色。2014年列入世遗的丝绸之路长安-天山廊道,其沿线的交河故城、玉门关遗址等建筑遗存,生动记录了东西方文明在建筑技术、艺术风格上的深度对话。

遗产保护的现实挑战

自然环境侵蚀与人为破坏的双重威胁持续存在。山西洪洞县贺家庄玉皇殿的彩钢雨棚虽暂时缓解了屋顶坍塌风险,却加剧了殿内湿度对壁画的侵蚀;2021年河南大学大礼堂火灾暴露出砖木结构建筑的消防隐患。据统计,山西2.8万处古建筑中,84%的低级别文物面临维护困境,这种"倒金字塔"式的保护现状具有普遍性。

保护实践中存在技术理念的革新需求。成都工业学院将民国时期的无线电机械学校办公楼改造为文化产业园时,创新采用"可逆性"加固技术,既保持历史风貌又赋予新功能。这种"修旧如故"的理念,在苏州沧浪亭的修复工程中同样得到贯彻——运用传统"一麻五灰"工艺修复彩画,最大限度保留历史信息。

活态传承的创新路径

数字化技术为遗产保护开辟新维度。故宫博物院建立的古建筑DNA数据库,通过三维激光扫描精准记录太和殿的10万个构件信息;敦煌研究院的"数字供养人"项目,将洞窟壁画转化为沉浸式展览,使千年艺术突破物理空间限制。这些实践印证了单霁翔提出的"文化遗产资源活化"理论,即通过科技手段实现文化价值的创造性转化。

社区参与机制正在形成保护合力。福建土楼推行"原住民守护人"制度,村民既是文化传承者又是旅游服务提供者;丽江古城建立商户积分管理制度,将商业活动纳入遗产保护框架。这种"以用促保"的模式,使文化遗产真正融入当代生活。

在当代建筑创作中,传统语汇获得新生。贝聿铭设计的苏州博物馆,将园林的框景手法转化为现代空间叙事;王澍的宁波博物馆外墙采用"瓦爿墙"工艺,使百万片明清砖瓦重获新生。这些实践验证了吴良镛"抽象继承"理论的成功——将传统营造智慧转化为当代建筑语言。

站在新的历史方位,中国建筑遗产的保护已从单体修缮迈向系统性传承。未来需要建立更完善的低级别文物分级保护机制,发展基于物联网的预防性监测体系,探索文化遗产地社区共建模式。正如梁思成所言:"建筑之规模、形体、工程、艺术之嬗递演变,乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影。"守护这些凝固的历史,就是在守护文明传承的基因密码,为人类可持续发展提供东方智慧。