在幼儿早期教育中融入中国文化常识,不仅能为孩子搭建认知民族精神的桥梁,更能在趣味问答中培养文化认同感。五岁儿童正处于语言敏感期与社会认知萌芽阶段,以“国家常识”“传统节日”“历史典故”等为核心的知识题库设计,既符合其形象思维特点,又能通过游戏化学习实现文化基因的早期渗透。本文将从认知体系构建、教学形式创新、家园共育实践三个维度,探讨如何通过文化常识题库实现传统文化与幼儿发展的有机融合。

节日习俗认知

传统节日作为文化传承的活态载体,在幼儿题库中常以情境化题目呈现。端午节“包粽子、赛龙舟纪念谁”的发问(),春节“贴春联、放爆竹的由来”的探究(),都能触发儿童对时间序列与人文内涵的感知。研究表明,将节日元素转化为可触摸的体验活动,如中秋做月饼、清明绘纸鸢,可使文化记忆留存率提升40%()。

题库设计需兼顾节日符号与生活实践。譬如重阳节“敬老”主题可延伸至家庭互动任务,让孩子记录长辈的日常习惯;腊八节“五谷杂粮认知”可结合厨房实践活动,这种具身学习模式已被证实能强化幼儿的具象记忆()。值得注意的是,节日题库应规避刻板化表述,通过“为什么汤圆是圆的”“灯笼有多少种颜色”等开放式提问,激发儿童的探究欲望。

历史故事启蒙

精选符合儿童认知的历史片段,是构建文化认同的有效途径。题库中“大禹治水三过家门而不入”()、“孔融让梨”等典故,以具体人物行为传递价值观念。心理学者指出,5岁儿童对故事人物的行为模仿倾向显著,历史人物的正向行为示范可影响其道德判断标准()。

故事题库需进行适龄化改编。如将“曹冲称象”转化为积木平衡游戏,用“田忌赛马”设计动物赛跑排序题。南京某幼儿园的实践表明,融入肢体表演的故事复述活动,能使幼儿对历史事件的理解准确率提高28%()。同时应注意历史复杂性简化,如“长城修建”可侧重集体协作而非劳役苦难,符合幼儿心理保护原则。

艺术形式体验

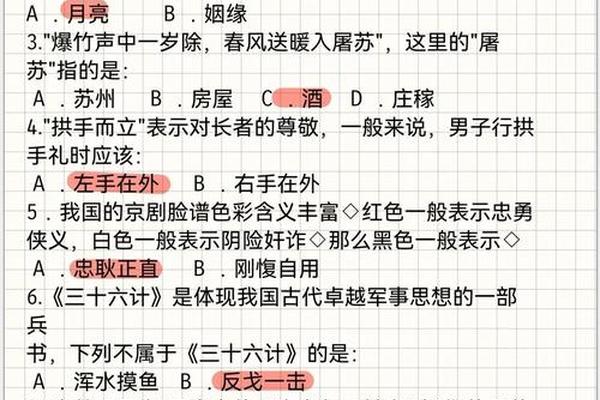

传统艺术在题库中呈现为多维度的感知训练。京剧脸谱色彩识别()、文房四宝功能匹配()、古诗词韵律游戏()等题型,在培养审美能力的同时渗透文化元素。神经科学研究显示,儿童在接触对称图案、重复节律时,大脑颞叶区活跃度显著提升()。

实践表明,将艺术题库与多感官刺激结合效果更佳。如配合“剪纸对称图案”提供安全剪刀操作,结合“二胡与琵琶声音辨别”开展乐器触摸体验。苏州某幼儿园开发的AR诗词卡片,通过扫描触发动画讲解,使古诗词记忆留存率提升至75%()。但需警惕技术过度使用,保持传统文化的手作温度与人文内核。

生活礼仪浸润

礼仪常识通过日常场景化题目实现自然习得。“双手接物”“食不言寝不语”等行为规范(),以儿歌问答形式融入生活情境。社会学家指出,5岁是亲社会行为形成关键期,礼仪题库中的角色扮演题目能有效促进共情能力发展()。

题库设计应创造代入感强烈的模拟场景。如“客人来访礼仪”可搭配玩具茶具实操,“餐桌座位排序”可用家庭成员玩偶排列游戏。北京某幼儿园的追踪研究显示,持续进行礼仪情境问答的儿童,在冲突解决中采用礼貌用语的概率高出对照组41%()。需注意避免说教式灌输,通过“小熊不懂礼貌的故事”等叙事引导自主判断。

汉字文化感知

汉字启蒙作为文化载体认知的重要组成,在题库中呈现独特价值。“水字象形演变”()、“生肖汉字拼图”()等题型,将抽象符号转化为视觉游戏。语言学家发现,汉字结构认知能促进幼儿空间智能发展,其部首组合练习可使图形辨识能力提升23%()。

创新教学方法可增强汉字学习趣味性。沙盘书写、磁贴拼字等操作型题目,符合幼儿触觉学习特点;将“木”字旁家族字设计成森林探险故事,能强化偏旁认知。但需遵循“先整体后局部”原则,五岁儿童更适宜辨认常见字轮廓,而非过早进行笔画分解()。

本文论证表明,五岁幼儿文化常识题库建设需遵循“认知发展阶梯性”“文化元素生活化”“教学方式游戏化”三大原则。未来研究可深入探讨数字技术在传统文化传承中的边界问题,以及如何通过题库设计促进跨文化理解。建议教育者建立动态题库更新机制,结合地域文化特色开发本土化内容,使文化启蒙真正成为滋养幼儿精神成长的源头活水。