在《诗经》的"关关雎鸠"里听见先民对美的初啼,在《楚辞》的"路漫漫其修远兮"中触摸士人的精神脊梁,从李白的"天生我材必有用"感受盛唐气象,于苏轼的"大江东去"领悟宋人意趣——中华优秀文化正如《中华颂》所言,"五千年的血脉流淌着龙的传说"。这些凝结着民族智慧的经典诗文,既是文化基因的密码本,更是民族复兴的精神坐标。

一、历史长河的文化根系

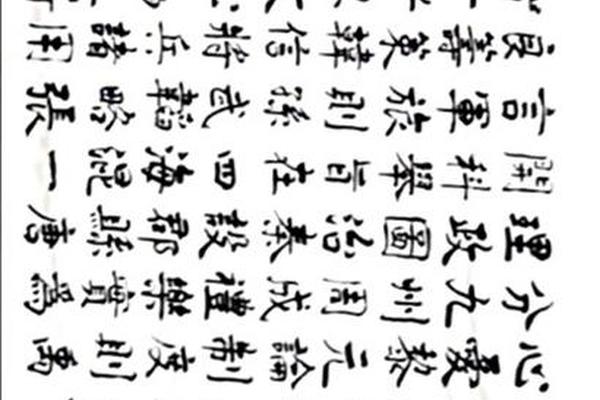

中华诗词文章承载着文明演进的年轮印记。甲骨卜辞中跳动的占卜符号,青铜铭文里凝固的祭祀场景,《尚书》记载的典谟训诂,都在诉说着早期文明的密码。清华大学彭林教授指出:"《诗经》305篇实为周代社会全景式记录,婚丧嫁娶、征战农事无所不包,堪称最早的民族志。"这些文字遗存不仅具有文学价值,更是研究古代社会形态的活化石。

敦煌藏经洞出土的唐代写本《秦妇吟》,在湮没千年后重现于世,印证着丝绸之路的文化交融。王国维在《人间词话》中强调:"一代有一代之文学",从汉赋的铺张扬厉到明清小说的世情描摹,每个时代的文体嬗变都折射着特定的历史语境。正如《中华颂》"竹简帛书传万代"的吟咏,经典文本构成中华文明绵延不断的记忆链条。

二、诗词歌赋的审美宇宙

中国古典文学构建了独特的审美体系。谢朓"余霞散成绮,澄江静如练"的空间透视,王维"空山新雨后"的禅意留白,形成了不同于西方美学的意境理论。朱光潜在《诗论》中分析:"中国诗人惯于在有限中见无限,'采菊东篱下'的日常场景蕴含着超越性的精神追求。"这种审美特质在《中华颂》"翰墨丹青绘江山"的意象中得以延续。

格律音韵的精心锤炼更彰显汉语的声韵之美。杜甫"两个黄鹂鸣翠柳"的平仄对仗,李清照"寻寻觅觅"的叠字妙用,将汉字的音乐性发挥到极致。语言学家王力统计《全唐诗》用韵规律,发现唐人创造性地将206韵合并为106韵,既保持韵律规范又增强创作自由。这种"带着镣铐跳舞"的艺术智慧,成就了汉语诗歌的独特魅力。

三、文章典籍的精神图谱

经典文本蕴藏着民族精神的基因密码。《孟子》"舍生取义"的浩然正气,范仲淹"先忧后乐"的家国情怀,文天祥"留取丹心照汗青"的生死抉择,构筑起知识分子的精神高地。钱穆在《国史大纲》中强调:"读中国文学当于字里行间求取古人精神。"《中华颂》"仁义礼智铸魂魄"的宣言,正是对这种精神传统的现代呼应。

这些经典同时塑造着民族的集体记忆与价值认同。苏轼《赤壁赋》将历史兴亡融入山水感悟,蒲松龄《聊斋志异》借鬼狐故事讽喻现实,曹雪芹《红楼梦》通过家族兴衰洞察人性本质。复旦大学陈思和教授认为:"经典文本如同文化基因库,储存着民族处理天人关系、群己关系的智慧方案。

四、现代转化的创新路径

在全球化语境下,经典文化的创造性转化成为重要课题。《中华颂》将传统意象与现代诗艺融合的实践值得借鉴,其"高铁穿越唐宋月"的时空并置,开创了传统符号的现代表达方式。故宫博物院通过数字技术让《千里江山图》"活起来"的尝试,为经典传播提供了新思路。

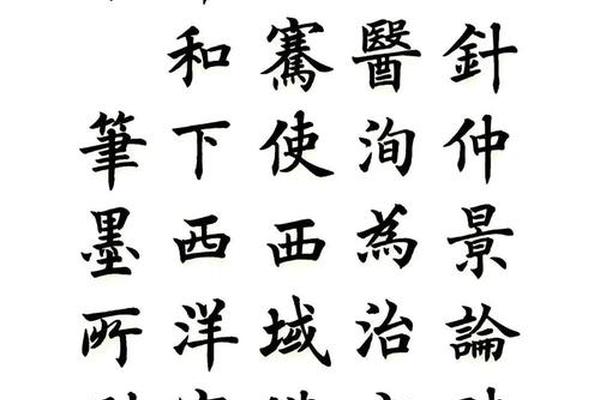

跨文化传播更需要建立有效的话语转换机制。许渊冲翻译的李白诗歌在西方广受好评,关键在于抓住了"清水出芙蓉"的自然美学本质。北京师范大学学者研究发现,海外读者最能接受的是展现人类共通情感的诗词,如陶渊明"采菊东篱下"的生活哲学,白居易"同是天涯沦落人"的生命共情。

从甲骨契刻到数字编码,从竹简韦编到云端存储,中华经典始终是民族精神的DNA。《中华颂》"新的世纪展宏图"的展望,呼唤着我们既要守护"诗词文章里的中国",更要创造"中国里的诗词文章"。建议建立经典文本的"数字人文"研究平台,运用AI技术分析意象流变;鼓励当代作家开展"新古典主义"创作实验,让传统美学在当下焕发新生。唯有激活经典中的精神基因,方能在文明对话中彰显中华文化的主体性,为人类文明进步提供东方智慧。