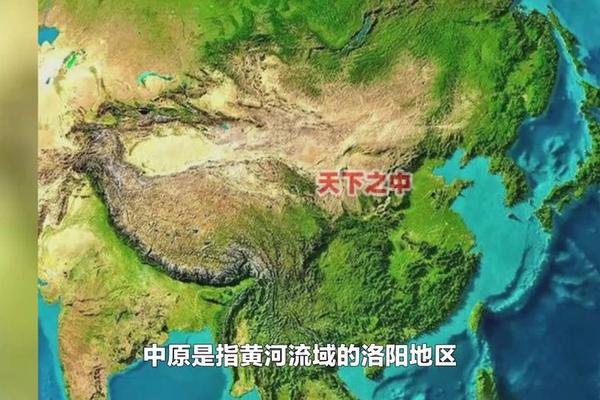

黄河,这条孕育了华夏文明的血脉之河,在奔涌的浪涛中冲刷出一片被称为“中原”的沃土。这片北依太行、南接江淮的广袤区域,不仅是地理意义上的“天下之中”,更是中华文明基因的母体。从裴李岗先民磨制石器的声响,到二里头青铜器的璀璨光芒,中原大地始终以文化叠层的方式,书写着人类文明史上最持久的连续性篇章。

一、地理枢纽与文明摇篮

中原地区以豫西为核心,涵盖黄河中下游的河洛平原,其地理坐标在北纬32°-36°、东经110°-117°之间。这个由黄土堆积形成的冲积平原,土层深厚且富含矿物质,洛、伊、汝、颍等河流交织成密集的水网。竺可桢的气候研究揭示,仰韶时期年均气温较今高2-3℃,充沛的降水与疏松的黄土结构,形成了独特的“雨养农业”生态系统。这种地理禀赋使中原先民在8000年前就实现了从采集到粟作农业的革命性转变,贾湖遗址出土的碳化稻谷与家猪骨骼,印证了早期复合型经济的萌芽。

考古地层学显示,中原文化呈现出罕见的连续性特征。李家沟遗址(距今12000-9000年)的考古堆积中,旧石器时代的细石器与新石器早期的磨制石器、陶器残片形成连续叠压,昭示着文明火种在此从未熄灭。这种连续性在裴李岗文化(前7000-5000年)时期得到强化,石磨盘与半地穴式房屋的考古发现,勾勒出中国最早定居农业社会的轮廓。至仰韶文化时期,庙底沟类型的彩陶艺术将这种连续性推向高峰,其花瓣纹饰的传播范围北抵河套、南达江汉,形成早期中国文化圈的核心。

二、文化层累与制度创新

在龙山文化晚期(前2500-2000年),中原地区发生了深刻的社会变革。巩义双槐树遗址发现的“北斗九星”祭祀遗迹与三重环壕,揭示了早期天文观测与政治权力的结合。二里头遗址的宫城制度更具划时代意义:1.92万平方米的宫城内,中轴线布局的宫殿基址与青铜礼器作坊,标志着礼制文明的制度化。考古学家许宏指出,这种“大都无城”的聚落形态,实为早期国家权力集中的物质表征。

文字体系的形成过程在中原尤为清晰。舞阳贾湖遗址的龟甲刻符(前6600年)、郑州大河村陶器符号(前4000年),最终在殷墟甲骨文中完成体系化蜕变。这种从具象到抽象的符号演进,与青铜礼器的纹饰演变形成互文,共同构建起华夏文明的表意系统。商代甲骨文中“中”字的68种写法,本质上是对“天地之中”空间观念的反复确认,这种认知最终升华为《周礼》的“以土圭之法测土深,正日景,以求地中”的政治哲学。

三、多元互动与文明辐射

中原文化的开放性在庙底沟二期(前2700-2300年)表现得尤为显著。山西清凉寺墓地出土的玉琮,其形制明显受到良渚文化影响,而陶寺遗址的观象台则融汇了红山文化的天文观测传统。这种文化融合并非简单的要素叠加,而是通过青铜冶铸技术的本土化改造,形成了独具特色的礼器体系。二里岗期商文化的扩张更具典型性:郑州商城出土的原始瓷与硬陶,其工艺源头可追溯至长江流域,但器型已完全商化,印证了李伯谦提出的“中原化”进程理论。

政治整合力的形成是个渐进过程。西周青铜器何尊铭文“宅兹中国”,首次将中原的空间概念上升为政治正统的象征。考古资料显示,二里头文化的绿松石龙形器、陶爵等礼器,在长江流域的盘龙城、三星堆遗址均有仿制品出土,这种文化认同的扩散,为秦汉“大一统”奠定了思想基础。历代王朝定都中原的深层逻辑,正如司马迁所述:“昔三代之居皆在河洛之间”,这种政治地理选择本质上是文化向心力的体现。

四、精神原乡与当代价值

黄帝文化的中枢地位,在空间叙事中得到强化。新郑黄帝故里景区通过“天、地、人”三才布局,将考古遗址与文献记载熔铸为具象的文化地标。具茨山岩画中的太阳图腾与《史记》记载的“黄帝迎日推策”形成时空对话,这种“考古实证—神话记忆—仪式展演”的三重建构,使抽象的民族认同转化为可感知的文化实践。每年农历三月三的拜祖大典,实则是通过仪式化的身体操演,强化“中华民族多元一体”的集体记忆。

在文明互鉴的当代语境中,中原文化的启示愈发凸显。二里头遗址出土的青铜爵与中亚纳马兹加文化的陶杯形制相似,暗示着早期丝绸之路的文化预演。这种开放包容的文明特质,为当今全球化时代的文明对话提供了历史注脚。杜学霞教授提出的“黄河文明韧性”理论,恰可解释中原文化历经气候突变、外族冲击仍能存续发展的内在逻辑。

站在双槐树遗址的观星台遗址前,我们更能理解中原文化的当代使命。未来研究需着力于三个方面:运用DNA技术追溯新石器时代人群迁徙路线,通过数字孪生技术复原仰韶聚落的空间形态,构建跨区域的黄帝文化遗址保护网络。正如费孝通所言:“中原文化如同滚雪球般融合多元要素”,这种文化整合的智慧,正是构建人类命运共同体的珍贵遗产。中原大地的每一粒陶片,都在诉说着一个真理——文明的伟大,不在于隔绝,而在于包容;不在于固守,而在于创新。