在四川盆地的褶皱山河间,民俗文化如同长江水般奔涌不息。以自贡灯会为代表的节庆活动,自唐宋时期便以“正月十五挂红灯”的习俗延续千年。南宋诗人陆游曾以“灯山万炬动黄昏”描绘其盛况,至清代因盐业经济繁荣,灯会发展成为融合声光技术的艺术奇观,现代更以“天下第一灯”享誉世界。这种节庆不仅是视觉盛宴,更承载着农耕文明对光明与丰收的祈愿,如黄龙溪火龙灯舞,源自南宋的火龙钢花表演,通过舞龙者与焰火交织,演绎出“火树银花不夜天”的震撼场景。

春节期间的“走人户”习俗,展现了四川人重视血缘纽带的社会。从正月初二至十五,人们携猪蹄、好酒等礼物,穿着新衣走亲访友,主人家必以坝坝宴款待。这种流水席文化在遂宁等地发展为“民俗文化流水席”,将川剧表演、舞狮活动与宴饮结合,形成“看戏过年”的独特年味。而泸州古蔺县的“抢元宝”习俗,则以争食浮起汤圆象征财富争夺,折射出川人乐观诙谐的生活哲学。

二、饮食文化:麻辣鲜香的生命礼赞

四川饮食文化是自然馈赠与人文智慧的交响。坝坝宴作为集体记忆的载体,常见于红白喜事,露天场院中数十桌流水席次第铺开,腊肉、九大碗等菜肴以粗犷形态传递着乡野热情。这种宴饮形式在学术研究中被视作“非正式社会支持网络”,通过食物共享强化社区凝聚力。而彝族坨坨肉则展现出山地民族的生存智慧,选用乌金猪大块烹煮,分食时按年龄尊卑分配不同部位,其“分而食之”的仪式性被人类学家解读为“通过食物构建社会等级与秩序”。

火锅文化的演变更映射着移民社会的融合轨迹。清代湖广填四川带来的辣椒种植,与本地花椒结合形成麻辣底色,而重庆码头的纤夫将内脏杂碎涮煮的吃法,经商业文明洗礼后升华为餐饮符号。学者指出,围炉共食的形式消弭了阶层差异,竹筷在红汤中的起落间完成“巴蜀性格的味觉表达”。

三、民间艺术:草根智慧的舞台绽放

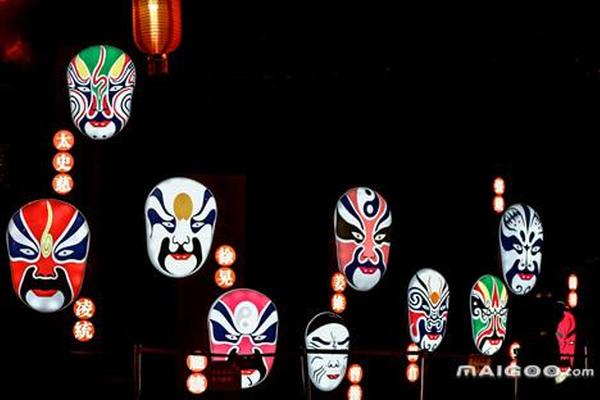

川剧变脸作为巴蜀文化的标志性符号,其起源可追溯至明代傩戏面具。演员通过抹脸、吹脸、扯脸等26种技法瞬间变换脸谱,这种“以形写神”的表演被德国戏剧家布莱希特誉为“东方魔幻现实主义”。在遂宁弘扬川剧团,邓兰等艺人将传统折子戏与现代表演结合,使《穆桂英招亲》等剧目吸引年轻观众,实现“老戏新唱”的文化传承。

木偶戏则在川东山区延续着古老叙事传统。邻水县的手掌木偶戏,艺人用五指操纵30厘米高的布袋木偶,既可演绎三国故事,也能即兴编唱时政新闻。这种“一人一戏台”的流动性表演,被民俗学者称作“行走的民间史诗”。而荣县的石刻、郫县的豆瓣制作等手工艺,更将实用性与艺术性熔铸,形成“百工竞巧”的民间美学体系。

四、社会习俗:礼俗交织的生活图谱

“拜把子”习俗浓缩着四川人的江湖义气。旧时码头帮会通过磕头换帖、饮鸡血酒缔结盟约,这种拟血缘关系网络在当代演变为“袍哥文化”遗风,影响着商业合作模式。而“学三年跟三年”的师徒制度,则体现手艺传承的规范,出师时需办酒祭祀鲁班、李冰等行业神,仪式中包含着对技艺神圣性的敬畏。

婚丧礼俗更凸显多元文化层积。成都平原的“哭嫁歌”保留着古蜀巫文化元素,新娘连续三夜的哭唱既有对娘家的不舍,也暗含生殖崇拜隐喻。而邻水县的碗墓习俗,用数百青花瓷碗垒砌拱形墓室,考古学家发现其形制融合了羌族石碉楼与汉族砖室墓特征,成为明清移民文化的物质见证。

五、少数民族:文化共生的活态样本

彝族“蒙格”会议制度,展现着古老民主智慧。家支成员在虎月聚集,通过分组讨论、德谷仲裁形成决议,人类学家发现其议事规则与罗伯特议事法则存在惊人的相似性。而“牵牲见客”的待客礼仪,现场宰杀牛羊前需经客人验看,既是对宾客的尊重,也延续着游牧民族“血肉同盟”的原始契约精神。

藏族聚居区的“扎西德勒”祝福语,在茶马古道贸易中演变为跨文化交际符号。学者通过语言人类学研究,发现该词汇的传播轨迹与明清汉藏贸易路线高度重合,印证了“语言接触促进文化认同”的理论假设。

多元一体中的文化自觉

四川民俗文化的丰富性,源于地理屏障造就的文化沉淀池效应,历史上六次大移民带来文化叠合,形成“和而不同”的生态格局。当前保护实践中,数字化建档、活态传承与文旅融合成为三大路径,如凉山州通过非遗工坊让彝绣走向国际市场,成都将川剧植入沉浸式剧场。未来研究需关注城市化进程中的习俗嬗变,例如“电子走人户”“云祭祖”等现象,既是传统仪式的现代转型,也考验着文化根脉的延续智慧。唯有在动态保护中激活民俗基因,方能使这片土地上的文化记忆永葆生机。