中国十大传世名画在艺术表现上展现了不同时代的审美追求与技法突破。以《洛神赋图》为例,东晋顾恺之开创性地将文学叙事转化为视觉语言,以“春蚕吐丝”般的细劲线条勾勒人物,通过“人大于山,水不容泛”的稚拙构图,传递出早期山水画的诗意空间。这种线描技法不仅奠定了中国人物画的基础,更成为后世“高古游丝描”的典范。

北宋张择端的《清明上河图》则代表了写实主义的高峰。画家采用散点透视法,将汴京城的繁华盛景浓缩于五米长卷之中,对814个人物的动态捕捉、24艘船只的结构刻画,乃至城门楼阁的砖瓦细节,均展现出惊人的观察力与精准性。这种“百科全书式”的创作手法,使画作兼具艺术价值与史料价值。而元代黄公望的《富春山居图》以水墨皴染技法突破青绿山水的传统框架,通过“浅绛山水”的设色方式,将江南烟雨的氤氲之气与文人隐逸的哲学思考融为一体,开创了写意山水的新境界。

历史价值与时代印记

这些画作不仅是艺术瑰宝,更是解码历史的密钥。《步辇图》以唐太宗接见吐蕃使臣的场景,记录了文成公主入藏这一促进汉藏交融的重大事件。画中禄东赞的织锦长袍与唐太宗的圆领常服形成鲜明对比,服饰细节暗含外交礼仪的考究,成为研究唐代民族政策与服饰制度的重要物证。

《韩熙载夜宴图》则通过五段式叙事,揭开南唐士大夫阶层的生存困境。韩熙载夜夜笙歌的放纵表象下,实为躲避政治猜忌的无奈选择。画中屏风分割时空的构图手法,以及琵琶、羯鼓等乐器的精细描绘,为研究五代音乐史与室内陈设提供了直观素材。而《清明上河图》中出现的“虹桥”“脚店”“香药铺”等元素,生动再现了北宋商品经济的高度繁荣,尤其是汴河漕运系统的繁忙场景,印证了《东京梦华录》中“八方争凑,万国咸通”的记载。

文化传承与精神内核

十大名画承载着中华文明的精神密码。《五牛图》中韩滉以牛喻人,通过五头黄牛“昂首、独立、嘶鸣、回首、擦痒”的动态组合,既表达对农耕文明的礼赞,又暗含儒家“躬耕力行”的处世哲学。这种“以物寄情”的创作理念,在宋代院体画中发展为“格物致知”的美学追求。

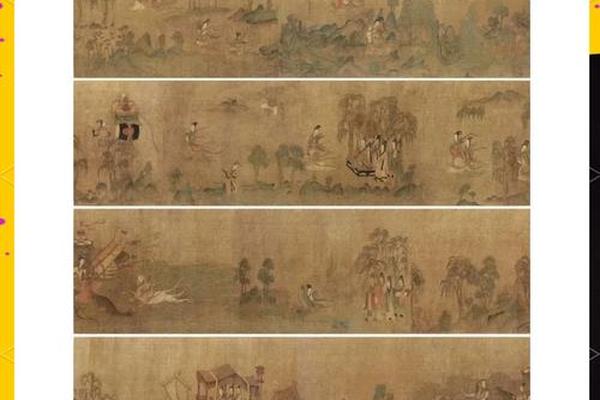

《千里江山图》则以青绿山水的绚丽色彩,彰显了北宋皇家艺术的恢宏气象。王希孟在十八岁时完成的这幅巨制,将道家“天人合一”思想与儒家“家国天下”情怀熔于一炉,画中连绵不绝的峰峦象征着江山永固的政治理想,而渔樵耕读的生活场景则寄托着对治世安居的向往。明代仇英的《汉宫春晓图》则通过百余名宫女的日常活动,构建出理想化的女性生存空间,其中“画师写像”段落暗含对才德兼备的女性品格的赞美,折射出晚明社会对女性价值的重新审视。

馆藏现状与保护挑战

历经千年流转,这些画作多已成为博物馆镇馆之宝。《富春山居图》因火焚之劫分藏于浙江省博物馆与台北故宫,2011年的“山水合璧”特展引发两岸文化共鸣,印证了艺术超越时空的力量。北京故宫博物院独藏《千里江山图》《清明上河图》等七幅名作,形成中国古代绘画研究的核心资源库,而数字化技术的应用让《韩熙载夜宴图》等珍品得以通过3D动画还原夜宴场景,实现传统文化的创新传播。

文物保护仍面临严峻挑战。绢本绘画的褪色、霉变问题亟待攻克,如《五牛图》在1977年修复时揭裱重装,历时八个月才恢复原貌。全球气候变化对馆藏环境的威胁,以及国际展览中的运输风险,都要求建立更完善的协同保护机制。近年来开展的“数字孪生”项目,通过高精度扫描与色彩还原技术,为名画建立了永久性数字档案,这或许将成为破解保护难题的关键。

中国十大传世名画如同一条贯穿千年的艺术长河,既凝聚着不同时代的审美理想,又串联起中华文明的精神脉络。它们以图像为史笔,记录着社会变迁;以笔墨为纽带,延续着文化基因。在当代语境下,这些画作的研究应突破传统艺术史范畴,加强与考古学、社会学、科技史等学科的交叉融合。例如,通过矿物颜料分析追溯古代颜料贸易路线,或借助AI技术模拟画家笔触规律。未来,如何在数字化浪潮中平衡保护与传播、在全球化背景下推动文明对话,将是传承这笔文化遗产的重要命题。正如《富春山居图》的合璧启示我们:艺术的生命力,终将在跨越时空的对话中永续流传。