人类文明的演进史镌刻在建筑的肌理之中,从两河流域的塔庙到埃及金字塔,从希腊帕特农神庙到中国紫禁城,每块砖石都凝结着特定时空的文化密码。中国建筑作为东方营造体系的典范,其发展轨迹不仅展现了技术的突破,更承载着哲学思想、社会制度和审美意识的深层互动。梁思成在《中国建筑史》开篇即言:"建筑之规模、形制、结构,皆与社会制度、生产技术、艺术观念密切相联。"这种多维度的文化共生性,使得中国建筑成为解读华夏文明的重要密钥。

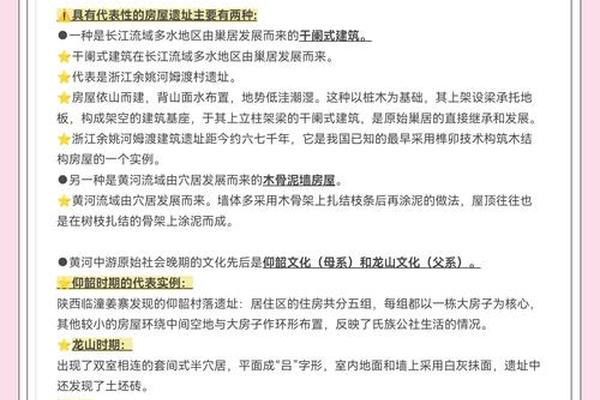

在黄河流域的半坡遗址中,原始穴居向地面建筑的过渡,印证着新石器时代人类对自然环境的主动适应。商周时期夯土台基与木构架的结合,不仅奠定了"土木工程"的技术基因,更通过"前堂后室""左祖右社"的空间序列,将礼制规范具象化为建筑语言。汉代画像砖中的重楼高阁,既是对"仙人好楼居"的信仰投射,也暗含着阴阳五行的宇宙观。这种将物质功能与精神象征熔铸一体的营造智慧,构成了中国建筑区别于其他文明体系的本质特征。

二、天人合一:建筑与自然的共生

中国建筑最显著的特征在于其与自然环境的对话机制。不同于西方建筑强调对自然的征服,传统营造理念始终遵循"法天象地"的原则。北宋李诫在《营造法式》中提出的"材分制",本质是将建筑构件标准化为自然生长的模数体系。这种将木材纹理、年轮特性融入设计规范的做法,使得建筑结构如同树木生长般自然协调。

在具体实践中,北方四合院通过围合院落调节季风气候,徽派建筑的马头墙兼具防火与导风功能,岭南骑楼适应多雨湿热的环境特征。苏州园林更是将"虽由人作,宛自天开"的哲学演绎到极致:拙政园的"借景"手法将远处的北寺塔纳入视觉框架,留园的冠云峰通过太湖石的皱、漏、瘦、透模拟自然山川。法国汉学家谢和耐指出:"中国建筑的空间组织本质上是将宇宙微缩化的尝试。

三、礼制规范下的空间政治学

《周礼·考工记》确立的"匠人营国"制度,将建筑形制纳入礼法体系。都城规划中"面朝后市""左祖右社"的布局,既是功能分区,更是权力等级的视觉表达。北京城中轴线长达7.8公里,从永定门到钟鼓楼的序列不仅是空间轴线,更是象征皇权正统性的精神轴线。这种将政治转化为建筑秩序的实践,在紫禁城达到巅峰:太和殿的11开间(隐含"九五之尊")、重檐庑殿顶制式、三层汉白玉台基,共同构成不容僭越的等级符号。

民间建筑同样渗透着礼制规范。山西王家大院的五进院落暗合"五服"制度,徽州祠堂的梁架尺度对应宗法等级,客家土楼的向心式布局强化家族凝聚力。日本建筑学者伊东忠太曾比较指出:"中国建筑的平面配置犹如儒家的立体教科书,每个空间节点都对应着特定的人伦关系。

四、技艺传承中的文化基因

中国建筑技术的演进史堪称一部材料革命的史诗。从河姆渡的榫卯技术到战国铜构件,从汉代画像砖到唐宋琉璃瓦,技术创新始终与文化需求同频共振。应县木塔历经千年地震考验,其采用的54种斗栱组合形成柔性结构,现代力学分析证实这种"以柔克刚"的智慧超前西方数百年。北宋《营造法式》确立的"材份制",将设计规范数字化为可调节的模数体系,这种标准化的营造理念比欧洲的柱式理论早出现四百余年。

装饰艺术同样承载着文化密码。敦煌壁画中的"人字栱"演变见证佛教本土化进程,故宫藻井的蟠龙图案隐喻"天圆地方"的宇宙观,江南民居的砖雕门楼将戏曲典故转化为建筑叙事。建筑史学家傅熹年通过测绘数据分析发现,唐宋建筑的比例关系严格遵循方圆作图法,这种几何控制体系与同期数学发展密切相关。

五、现代转型中的文化自觉

20世纪初叶,中国建筑面临前所未有的文化抉择。吕彦直设计中山陵时创造的"新民族形式",尝试将钢筋混凝土结构与传统重檐形制结合。梁思成提出的"中而新"设计原则,推动了大屋顶与现代功能的艰难磨合。这种传统语汇的现代转译,在贝聿铭设计的香山饭店中得到创新诠释:菱形窗棂演绎《园冶》的冰裂纹,白色墙面抽象徽派建筑意象。

当下数字技术为建筑文化传承开辟新径。故宫博物院通过BIM技术建立古建筑数字孪生体,福建土楼的抗震智慧启发现代木结构创新。学者吴良镛倡导的"抽象继承"理论,主张从空间意境而非具体形制延续传统。这种文化自觉的觉醒,预示着中国建筑将在全球化和本土化的张力中重构自身的话语体系。

站在文明互鉴的视角回望,中国建筑既是特定地理环境的产物,更是哲学思维的物质显现。其营造智慧不仅体现在技术层面,更在于创造了人与自然、个体与群体、现实与信仰的和谐范式。在遗产保护与创新发展的双重挑战下,解码传统建筑的文化基因,或许能为当代城乡建设提供超越形式模仿的深层启示。未来的研究需更关注营造技艺的口传心授机制、建筑装饰的符号学意义以及传统空间的现代转化路径,使凝固的历史真正成为流动的文化资源。