在水波荡漾的瞬间,漆色与扇面相拥,凝固成不可复制的东方诗意——这正是漆扇的魅力所在。作为中国大漆工艺与扇文化的结晶,漆扇承载着八千年漆器文明的基因密码,将自然造化与人文匠心完美融合。从东汉漆器到唐代宫廷珍藏,从宋代文人雅趣到现代非遗创新,这把轻盈的扇面始终是中华文明的重要载体。2024年春晚《上春山》中惊鸿一瞥的漆扇,更让这项古老技艺以惊艳姿态回归大众视野。

二、历史长河中的漆扇演变

在甘肃陇东南地区出土的朱漆木碗,印证着八千年前先民已掌握髹漆技艺。东汉时期,漆器从实用器皿向艺术载体转型,以箭竹剖丝工艺制成的漆扇骨初现端倪。至唐代,随着中日文化交流,源自中国的折扇经改良后反向输入,形成"聚头扇"的经典形制,漆艺与竹编工艺的结合达到新高度。宋代文人将漆扇推向艺术巅峰,苏轼、米芾等大家在扇面题诗作画,使漆扇成为"怀袖雅物"。明清时期,苏州成为漆扇制作中心,发展出描金、撒金等数十种工艺,现存故宫的雕漆扇印证着当时的技艺高度。

现代漆扇的创新突破体现在材料与工艺的革新。传统大漆需从漆树割取,现多采用环保合成漆;古老髹涂技法衍生出飘漆、泼彩等新形式。2024年沧州南川老街的漆扇摊位,用松节油稀释漆料,使普通游客也能体验"以水为画"的乐趣,这种工艺简化正是传统技艺活态传承的典范。

三、天人合一的制作哲学

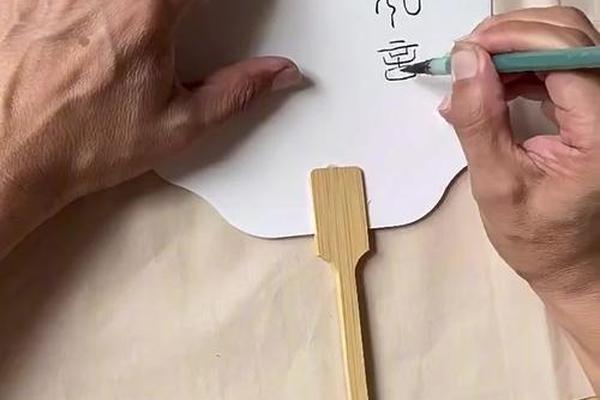

漆扇制作是场与自然对话的仪式。匠人需精选三年生毛竹,经蒸煮、阴干等工序制成扇骨,其弧形需精确至0.1毫米误差。飘漆工序更讲究"七分人力,三分天工":将稀释后的色漆滴入水面,通过吹拂、搅动引导漆液流动,在0.5秒黄金时间内完成扇面浸染。绍兴手艺人小陈独创的"三色定律",通过控制红黄蓝基色比例,使成品率达90%。

这种工艺蕴含着深刻的中国哲学。漆不溶于水的特性对应"和而不同"的处世之道,随机形成的纹样暗合"道法自然"的审美追求。扬州漆艺大师严悦指出:"每把漆扇都是时空的切片,记录着制作瞬间的水流速度、空气湿度和匠人呼吸频率。"这种不可复制性,正是漆扇被称作"东方指纹"的缘由。

四、从宫廷雅玩到文化符号

在艺术价值层面,漆扇开创了独特的视觉语系。暖色调漆扇如晚霞流金,冷色调似青山叠翠,故宫博物院藏明代"黑漆撒金扇"通过深浅变化营造出三维空间感。文人题扇传统更使其成为移动的艺术馆,文徵明在扇面绘就的《溪山行旅图》,将4.6米长卷浓缩于30厘米扇面。

作为文化载体,漆扇折射着时代精神。唐代金漆扇象征权力等级,宋代素漆扇体现文人风骨,当代文创漆扇则成为文化自信的表征。2024年郑州财经学院开展的"非遗进校园"活动,让孩子们通过制扇理解"漆"与"器"的汉字本源,这种教育实践让传统文化焕发新生。

五、数字时代的传承突围

当前漆扇发展面临双重挑战:传统工坊后继乏人,机械生产冲击手工价值。北京漆器厂的调查显示,掌握全套32道工序的匠人平均年龄58岁。但短视频平台创造的传播奇迹带来转机,漆扇挑战话题播放量突破10亿,95后用户占比达67%。

创新路径已在探索:苏州工匠将AR技术融入扇面,手机扫描即可呈现制作过程;杭州设计师开发模块化漆扇工具包,让居家DIY成为可能。学者建议建立"漆扇基因库",通过数字化保存纹样数据,为创作提供灵感源泉。

六、东方美学的当代启示

漆扇的复兴揭示着传统工艺现代转型的密码:在保持核心技艺的前提下,通过体验简化、场景重构实现大众化传播。其成功经验为其他非遗项目提供借鉴——传统文化不是博物馆的标本,而是可参与、可创造的活态存在。未来研究可深入探讨漆艺材料科学,或构建漆扇美学评价体系,让这项流淌千年的技艺持续书写东方浪漫。

当现代人手持漆扇走过青石板巷,他们摇动的不只是清凉微风,更是文明长河激起的涟漪。这种跨越时空的对话,正是中华文化生生不息的明证——传统从未远去,它只是以新的形态,继续惊艳着世界的眼眸。