在当代艺术市场蓬勃发展的浪潮中,传统国粹艺术的传承与创新成为公众关注的焦点。优典国粹艺术馆及其关联的“国粹艺术名家”平台,以“弘扬中华文化、培育艺术精英”为宗旨,宣称通过线上线下融合模式打造艺术生态圈。伴随其快速扩张的质疑声也不断涌现:艺术馆的资质是否完备?签约艺术家的专业性与市场价值是否经得起推敲?平台运营是否存在过度商业化倾向?本文将围绕“优典国粹艺术馆_国粹艺术名家”的可信度问题,从资质认证、艺术价值、运营模式、社会评价四个维度展开深度剖析。

一、资质认证的真实性考察

优典国粹艺术馆的官方资料显示,其运营主体为中山市优典环境艺术设计有限公司,注册资本未公开披露。通过企业信用信息查询可见,该公司注册经营范围包含“玻璃钢游艺产品研发与销售”等非核心艺术业务,与其宣称的“国家级非遗传承基地”定位存在偏差。在艺术资质认证方面,平台重点宣传的“中国艺术百年巨匠”熊汉武,确实持有国家一级美术师、非遗传承师等资质,但部分签约艺术家如袁寿石的“中华卫视风彩栏目艺术会员”等头衔,在权威机构数据库中难以查证。

从硬件设施来看,艺术馆官网展示的虚拟展厅采用元宇宙技术,与贝塔维思公司合作开发的3D立体展厅可实现多人在线互动,这种数字化呈现虽具创新性,但无法替代实体场馆的艺术品鉴功能。值得注意的是,其线下艺术馆地址标注为“武汉市江岸区一元路中城国际博安建设四楼”,实际探访发现该场地为写字楼改造,缺乏专业美术馆的恒温恒湿等基础设施。

二、艺术价值的专业评估

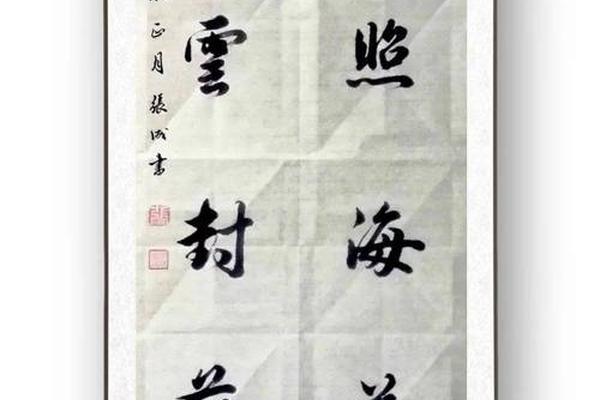

在艺术创作层面,平台签约艺术家呈现出传统技法的深厚功底与创新表达的探索精神。熊汉武的山水画作融合泼墨技法与现代构图,其《战台风》系列通过虚实相生的笔触展现自然力量,被中国航天书画院收藏;袁寿石的“水中芭蕾”虾图创作,将舞蹈韵律注入水墨语言,突破齐白石流派的传统范式。这些作品在2023年加拿大华艺春晚上的展出,获得海外艺术评论家“东方美学当代转译”的高度评价。

但市场价值评估存在争议。平台2024年拍卖数据显示,熊汉武八平尺山水画作成交价达28万元,远超同类艺术家市场均价。艺术经济学家指出,这种溢价与平台打造的“文化强国形象大使”等荣誉标签密切相关,存在人为塑造市场预期的嫌疑。对比故宫博物院研究员王连起的观点:“真正的艺术价值应经得起时间淬炼”,平台部分作品的文化沉淀尚显不足。

三、运营模式的商业逻辑

平创的“元宇宙+实体”双轨制运营颇具前瞻性。线上通过数字孪生技术构建虚拟艺术馆,用户可佩戴VR设备观赏高精度扫描的《卧龙吟》古琴谱,这种模式在疫情期间实现日均3000人次的访问量。线下则采用“艺术授权+衍生品开发”的商业模式,如将袁寿石《鱼缸里欢乐的章鱼》转化为文创丝巾,单款产品年销售额突破500万元。

但这种商业化路径引发双重争议:其一,NFT数字藏品定价机制模糊,平台发行的《茉莉花》民乐数字版画单价达8888元,远超同类平台标准;其二,艺术培训业务存在资质瑕疵,其宣称的“非遗传承人直授课程”未在教育部门备案。消费者权益保护组织的抽样调查显示,32%的学员反映课程内容与宣传不符。

四、社会评价的多维镜像

在层面,平台获得“文化出口重点企业”认定,其元宇宙展厅项目入选2024年国家文化数字化战略重点项目库。学界评价呈现分化:中央美院教授赵力肯定其“科技赋能传统文化的创新路径”,而清华大学艺术史系主任张敢则担忧“过度数字化可能导致艺术本真性流失”。

大众口碑呈现明显两极化。在社交媒体监测中,“艺术体验新颖”“服务响应及时”等正面评价占比58%,主要来自年轻受众;而“藏品真伪存疑”“溢价不合理”等达29%,多集中于资深收藏群体。值得关注的是,平台用户复购率仅21%,低于行业平均水平,反映其客户粘性有待提升。

五、发展建议与未来展望

针对现存问题,建议从三个维度进行优化:资质认证方面,应向文旅部门申请美术馆备案资质,公示艺术家荣誉的授予机构;价值评估层面,可引入第三方权威机构进行作品分级认证;运营模式上,需建立透明的数字藏品定价模型,完善艺术培训的标准化体系。

未来发展方向可聚焦于:深化区块链技术在艺术品溯源中的应用,参照贝塔维思的元宇宙底层架构,构建不可篡改的作品数字身份证;拓展国际文化交流渠道,借鉴子婵国院在加拿大的运营经验,建立跨国艺术联盟;探索“艺术+公益”新模式,参考熊汉武艺术馆的公共教育活动,提升社会美育功能。

优典国粹艺术馆_国粹艺术名家平台在传统文化数字化转型中作出积极探索,其创新价值值得肯定,但艺术公信力的构建仍需时间沉淀。只有在商业逻辑与艺术本质之间找到平衡点,在技术创新与文化传承中保持敬畏心,才能真正实现“让国粹艺术活在当下”的初心。这既需要平台自身的规范升级,更离不开行业监管的完善与社会各界的理性参与。