在浩瀚的中华文明长河中,七夕与春节如同两条璀璨的星河,前者以牛郎织女的鹊桥传说承载着爱情信仰,后者以岁首祈福的仪式凝聚着家族纽带。这两个跨越时空的节日,通过文化墙的视觉叙事,将天文历法、神话传说与民俗生活编织成永恒的文化密码。从汉代宫廷的穿针楼到宋代汴京的乞巧市,从商周时期的岁首祭典到明清民间的灶王画像,节日装饰始终是文化传承的载体。正如《西京杂记》所述:“汉彩女常以七月七日穿七孔针”,而《魏书》记载北朝七夕骑射的特殊风俗,这些历史细节揭示着节日布置背后天人合一的哲学观。

二、星宿崇拜与农耕文明的双重基因

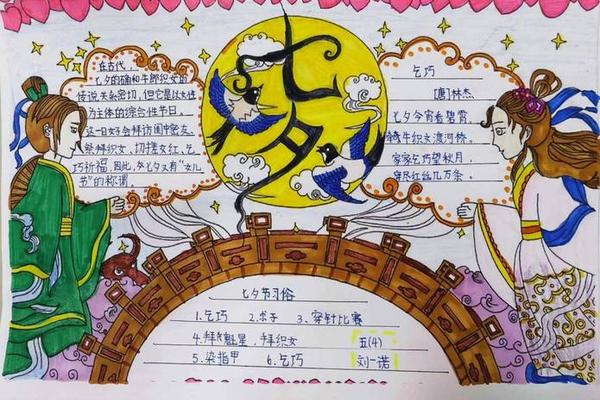

七夕的文化内核源自上古星宿崇拜,北斗七星的方位指引与二十八宿的季节划分,构成了先民对时空秩序的理解。牛郎织女星的天象观测,不仅衍生出“鹊桥相会”的浪漫想象,更与《荆楚岁时记》中“曝衣晒书”的习俗相呼应,体现着古人对自然规律的敬畏。而春节的诞生则深深扎根于农耕文明,甲骨文中“年”字象形为谷物成熟,商周时期的“腊祭”仪式将岁首庆典与农事周期紧密结合。唐代敦煌壁画中的建筑纹样与宋代《东京梦华录》记载的桃符门神,都在装饰符号中暗含五谷丰登的祈愿。

三、符号系统中的美学表达

文化墙的视觉语言构建着独特的象征体系:七夕的乞巧元素中,五彩丝线与七孔针具隐喻女性智慧,唐代宝相花纹在当代设计中演变为放射状的金色图案,如QQ春节红包将紫檀木琵琶纹样现代化改造,既保留“金碧相映”的盛唐气象,又契合Z世代的审美。春节装饰则遵循五行学说,朱砂色主墙搭配青绿辅色,门楣上的椒图兽首与云雷纹边框形成“阴阳调和”的视觉平衡,这种色彩哲学在河北宣化辽墓星象图中已见雏形。

四、地域风俗衍生的多元形态

从魏晋“登楼晒衣”到江浙“染指甲乞巧”,从东北饺子象征鹊桥到闽东学子拜魁星,七夕习俗在南北差异中展现文化弹性。而春节布置更凸显地域特性:华北地区的砖雕影壁常嵌“五福捧寿”图案,西南彝族的火塘图腾与汉族窗花形成文化对话,岭南宗祠的镬耳山墙与彩扎鳌鱼构成独特的空间叙事。这种多样性在当代商场DP点布置中延续,如杭州某综合体将西湖三潭印月与七夕鹊桥结合,创造沉浸式文化场景。

五、数字时代的传承创新路径

传统文化的现代转译需要突破次元壁:故宫博物院将《千里江山图》中的青绿山水转化为七夕灯光秀,使古画中的矿物颜料色值通过LED技术重现。年轻化设计中,“国潮”成为关键媒介,如QQ企鹅IP形象穿着刺绣卫衣、背负火箭筒,既保留“鸭舌帽运动鞋”的潮流元素,又通过牛角头套延续生肖文化。教育领域的实践更具深度,某中学文化墙采用AR技术,扫描唐代宝相花纹可触发诗词动画,实现“纹样考古”与“数字体验”的融合。

六、文化基因的可持续激活

在全球化语境下,节日布置承担着文明对话的功能。苏州博物馆的七夕特展将缂丝团扇与意大利威尼斯玻璃工艺并置,揭示东西方对“巧艺”理解的异同。学术研究应加强跨学科合作,如清华大学某团队运用光谱分析,复原敦煌壁画中失传的“七夕曝衣”所用植物染料,为传统工艺复兴提供科学依据。社区营造中,成都某街道邀请居民共同绘制“二十四节气”文化墙,使民俗知识在参与式创作中活化。

通过解构七夕与春节的文化基因,可见传统节日布置绝非简单的视觉装饰,而是承载着中华民族对时空秩序的认知、对价值的坚守以及对美学理想的追求。未来研究可深入探索数字孪生技术在文化墙中的应用,建立节日符号数据库,并加强比较研究,如分析七夕“乞巧市”与中世纪欧洲市集的异同。唯有在守护文化根脉的同时拥抱创新,才能让古老的节日美学在当代持续绽放生命力。