黄帝陵,作为中华民族的祖先黄帝的陵墓,承载着深厚的文化和历史意义。而在中国传统文化中,风水学更是与人类的生存和环境息息相关。黄帝陵作为风水的经典之地,常常被视作风水学的范本之一,其独特的地理位置和布局被古人用来传承天地之间的能量与生命的哲理。本篇文章将为读者打开黄帝陵风水学的入门之门,解读其风水布局的奥秘,带你走进这一神秘且充满智慧的学问。

黄帝陵的历史与文化背景

黄帝陵坐落于陕西省黄陵县,是中国古代传说中黄帝的葬地。黄帝作为中华民族的祖先之一,是中华文明的重要象征。黄帝陵自古以来被誉为“风水宝地”,其陵墓周围的自然景观与地理环境被风水学家誉为理想的风水布局。黄帝陵的风水布局不仅与其历史背景紧密相连,也与中国传统的天人合一思想、阴阳五行学说等理论密切相关。

作为风水学的代表性地标之一,黄帝陵吸引了大量风水爱好者和学者的研究。黄帝陵的风水学布局被认为是天地灵气的汇聚之地,不仅展现了古人对自然环境的深刻理解,还体现了中国古代对宇宙秩序的独到见解。研究黄帝陵的风水,不仅能更好地了解这一古墓的历史与文化,还能让我们对风水学的原理有更深入的认识。

风水学的核心理论:阴阳五行

黄帝陵的风水学布局并非简单的自然景观,而是体现了阴阳五行的核心理论。阴阳五行理论源于古代中国哲学,它讲究天地万物的相互作用与平衡。在黄帝陵的选址和布局上,风水学家通过阴阳五行的分析,选择了一个能够聚集天地之气的地方。

阴阳五行中的“阴”代表着静态、女性、暗淡等属性,而“阳”则代表了动态、男性、光明等属性。在风水学中,阴阳必须保持平衡,才能产生有利的气场。黄帝陵的选址正是符合这一原则,陵墓坐北朝南,背靠高山,面向广阔平原,形成了良好的气场流动。这种布局既能避免外界的煞气,又能使墓地内的气场更加和谐,符合天地的自然规律。

在五行方面,黄帝陵周围的山脉、河流、植物等元素都有其五行属性。例如,周围的山脉代表着“土”,而流水则属于“水”元素,合起来形成了五行的完整结构,有助于黄帝灵魂的安息和后代的繁荣。

地形与风水:背山面水

黄帝陵的地理位置非常独特,它坐落在黄陵山脚下,背靠苍翠的山脉,面朝辽阔的平原,形成了一个典型的“背山面水”的风水格局。这种布局在风水学中被认为是一种理想的选择,因为山脉象征着“靠山”,而水则象征着“财源”与“生气”。

背山面水的布局能够带来稳定的能量流动,使得黄帝的灵魂安定,并且为后代带来福气。风水学中,山被认为是“气”的来源,而水则是气的流动通道。黄帝陵的山水相依,使得整个环境充满了生命力与和谐的气场。这一布局也反映了古人对自然环境的深刻理解,他们通过对山水的观察与运用,创造出理想的生存空间。

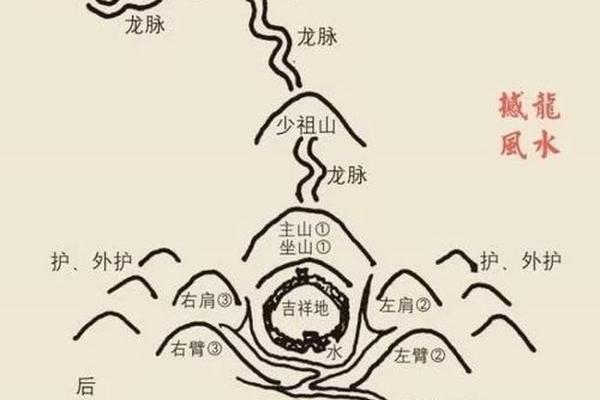

风水布局中的“龙脉”与“气场”

在风水学中,“龙脉”是一个重要的概念,它指的是大地的脉络或气脉。黄帝陵的风水布局,正是选址在一条“龙脉”之上。龙脉是风水中最具象征意义的地理特征,它代表着大地的生命力和能量传输。黄帝陵所处的位置恰好位于一条龙脉的上游,龙脉贯穿整个地区,带来了源源不断的生气。

风水学认为,龙脉是大自然中的重要气场,它能够影响到周围的环境以及生物的命运。在黄帝陵的选址过程中,风水师们特别注意了龙脉的走向和气流的走向,以确保陵墓能够获得最佳的风水效益。龙脉的流动不仅影响着陵墓本身,也对周围的土地、村庄乃至整个地区的气运产生影响。

黄帝陵风水中的“藏风得水”原则

在风水学中,“藏风得水”是一个基本原则,意思是要在风水布局中保持风的流动性,并且保证水的稳定性。黄帝陵的风水布局完美地遵循了这一原则。在黄帝陵所在的山脉中,风能够顺畅地流动,同时周围的河流则确保了水源的稳定。

“藏风得水”不仅体现在地形地貌的选择上,还体现在对周围环境的规划上。古人通过对周围环境的精心设计,避免了外界风力过强或水流过急的影响,使得黄帝陵能够保持静谧而富有生气的环境。这种布局被认为有助于保证黄帝的安宁,并且为后代带来昌盛与福祉。

总结与反思

黄帝陵风水学不仅是一门关于环境与地理的学问,更是一种对宇宙、生命与人类命运深刻理解的体现。通过对黄帝陵风水学的学习,我们可以看到古人如何通过与自然和谐相处,达到天人合一的境界。从黄帝陵的选址、地形、龙脉到风水布局中的“藏风得水”,每一细节都展现了古人智慧的结晶。

学习黄帝陵的风水学,不仅有助于我们理解风水的基本原理,也能够引发我们对自然与环境之间关系的深刻思考。在现代社会中,虽然我们不再依赖风水来决定命运,但黄帝陵的风水学却依然提醒我们要尊重自然,保持人与自然的和谐共生。