在甘肃敦煌莫高窟的壁画中,考古学家发现了唐代棋手对弈的场景,印证了这项古老智力游戏在华夏文明中的特殊地位。围棋不仅是最早具备完整规则的棋盘游戏,其纵横十九路的方寸之间,更承载着东方哲学对宇宙规律的认知。从春秋时期"弈秋诲弈"的典故,到当代人工智能突破人类棋艺极限,围棋始终是智慧与文化的双重载体。

关于围棋起源的考证始终充满谜团。《左传》记载的"举棋不定"之语,暗示春秋时期已存在类似围棋的游戏。西晋张华《博物志》提出"尧造围棋"的传说,与《世本》中"乌曹作博"的记载形成有趣对照。考古发现提供了更确凿的证据:陕西汉墓出土的十七道石制棋盘,印证了汉代围棋形制的演变过程。日本正仓院保存的唐代木质棋具,其精美的螺钿工艺揭示了围棋在东亚文化圈的特殊地位。

现代学者通过比较语言学发现,"围棋"一词在古汉语中本作"弈",与《易经》的"变易"概念存在深层关联。韩国学者李孝石在《围棋与东亚文明》中指出,围棋规则中蕴含的"气"概念,与道家"虚实相生"的思想高度契合。这些发现印证了围棋不仅是游戏,更是古代先哲认知世界的思维模型。

黑白之间:哲学映射

宋代《棋经十三篇》开篇即言:"棋者,意同于用兵。"这种将棋理与兵法相通的思维,在明代《玄玄棋经》中得到更系统的阐释。围棋的哲学智慧体现在对"势"与"地"的辩证认知:高手既要构筑实地确保生存,又需保持外势影响全局。这种平衡之道,与《道德经》中"知其白,守其黑"的智慧形成奇妙共鸣。

日本棋圣本因坊秀策提出的"石の呼吸"概念,将棋子视为具有生命力的存在。现代认知科学研究发现,职业棋手在复盘时,大脑激活区域与进行哲学思考时高度重合。这种思维特征在吴清源提出的"中的精神"中得到完美诠释:超越胜负追求棋道本质,在黑白世界中寻找天人合一的境界。

围棋对现代管理学的启示同样显著。哈佛商学院案例研究显示,围棋思维中的"弃子争先""厚势转化"等策略,与商业竞争中的战略取舍存在相通逻辑。韩国棋院与三星集团合作开发的"围棋式决策模型",成功将棋理中的全局观应用于企业危机管理,印证了古老智慧的现实价值。

落子无悔:规则趣味

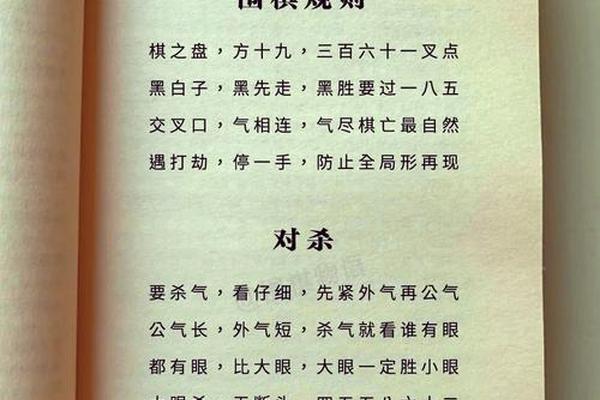

围棋规则看似简单却暗藏玄机。"两眼活棋"的基本生存法则,衍生出"大猪嘴""小猪嘴"等经典死活题型。明代棋谱《仙机武库》记载的"野狐禅"棋势,至今仍是职业棋手研究的课题。2016年AlphaGo对战李世石第四局中出现的"神之一手",正是对传统定式的颠覆性创新。

打劫"规则的设立堪称规则设计的典范。这个禁止全局同形再现的条款,既防止无限循环又保持棋局变化。有趣的是,日本古棋中存在"万年劫"的特殊形态,允许某种程度的循环存在。中国古谱《忘忧清乐集》记载的"长生劫"棋例,曾引发持续百年的规则争论,直到现代围棋规则明确"禁全同"原则。

围棋术语体系本身就是文化宝库。"倒脱靴""黄莺扑蝶"等形象化命名,将棋形之美与文学想象完美结合。韩国学者统计发现,现代围棋术语中约30%源自中国古代典籍,如"天元"出自《史记·历书》,"星位"源于《周髀算经》的天文观测体系。

人机共生:科技革新

2016年AlphaGo的横空出世,在围棋史上划出新的分水岭。深度学习算法突破传统棋理认知,创造出"点三三"等创新开局。但更具启示意义的是,职业棋手并未被AI取代,反而借助AI分析开拓了新境界。中国棋手柯洁坦言:"AI不是对手,而是打开新世界的钥匙。

围棋软件的发展催生出全新训练模式。韩国棋院统计显示,职业棋手使用AI复盘后,布局创新率提升47%。日本将棋联盟的脑科学研究证实,AI辅助训练能显著激活棋手的空间想象能力。更具革命性的是,AI解构了传统围棋美学,创造出"让子棋胜率可视化"等全新维度。

人工智能的局限也反衬出人类思维的独特性。AlphaGo之父哈萨比斯承认,AI无法理解"棋道"的文化内涵。当AI在"目差"计算上碾压人类时,人类棋手对"厚味""余味"的感知仍具有不可替代性。这种人机互补的格局,恰如围棋本身的阴阳哲学,在对抗中实现共生共荣。

围棋作为活态文化遗产,仍在持续书写新的篇章。从敦煌壁画到云服务器,从竹简棋谱到神经网路,这项穿越三千年的智力运动始终保持着惊人的生命力。在人工智能时代,围棋不仅是传统文化的守护者,更是人类探索智慧边界的实验室。未来的研究或许可以深入探讨围棋思维与量子计算的关联,或是在脑科学层面解析棋手直觉的本质。当我们在十九路纹枰上落下每一颗棋子,都在参与着这场跨越时空的文明对话。