一、汉文化的主要断代时期

1. 五胡乱华(316-439年)

西晋末年,匈奴、鲜卑等北方民族南下,导致中原政权崩溃,汉文化核心区遭受严重冲击。这一时期被称为“中原陆沉”,汉族士族南迁,中原礼乐制度及文化传统面临第一次大规模断裂。部分学者认为这是汉文化首次因外族入侵导致的系统性危机。

2. 宋末元初(1279年)

蒙古灭南宋后推行“胡服剃发”政策,废除汉族传统衣冠制度,并压制汉文化典籍的传播。崖山海战(1279年)后,南宋灭亡,汉族士大夫阶层的文化传承遭到重创,被称为“崖山之后无华夏”。

3. 明末清初(1644年)

满清入关后强制推行剃发易服政策,禁止汉族传统服饰和习俗,通过文字狱等手段削弱汉文化认同。清朝初期对江南士族的镇压及文化同化政策,被视为汉文化第三次重大断代。

二、其他争议性断代观点

1. 秦始皇焚书坑儒(公元前213年)

有学者认为,秦始皇统一后对诸子百家典籍的焚毁及对儒生的迫害,导致先秦文化典籍大量失传,是汉文化早期的一次重要断代。

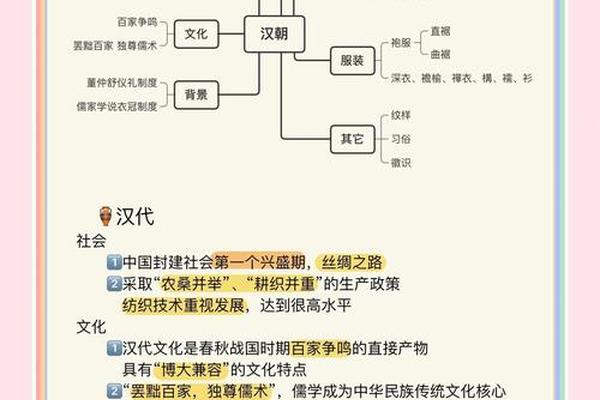

2. 董仲舒“独尊儒术”(汉武帝时期)

汉代董仲舒改造儒学,将先秦多元思想整合为官方意识形态,虽巩固了文化统一,但也抑制了其他学派的发展,部分学者认为这造成了思想多样性丧失的隐性断代。

3. 魏晋南北朝佛学冲击

佛教传入后与本土文化冲突融合,鲜卑等少数民族政权推动的“胡汉杂糅”政策,使传统礼制及社会结构发生深刻变化,形成文化转型期的断裂。

三、汉文化的历史特征与恢复机制

1. 多元性与包容性

汉文化虽经历多次断代,但其核心特征在于多元基础上的统一。例如,汉代文化融合了荆楚、齐鲁、中原、吴越等地域文化,形成以儒家为体、法家为用的“霸王道杂之”格局。

2. 礼制与文字的连续性

尽管遭遇外族统治,汉字和礼制体系(如宗法制度、祭祀传统)始终未完全中断。例如,鲜卑北魏推行汉化政策,恢复中原礼乐;清朝虽压制汉俗,但通过科举制度延续儒学正统。

3. 文化复兴的周期性

每次断代后,汉文化常通过民间传承、士族南迁或政权汉化实现复兴。如东晋衣冠南渡保留中原文化火种,隋唐重建礼制并吸收胡风形成新高峰。

四、学术争议与反思

1. 断代标准的争议

部分学者认为“断代”概念需结合具体文化要素(如文字、礼制、都城)的变迁,而非单纯以政权更替为依据。例如,都城作为文明核心载体,其兴衰更能反映文化连续性。

2. 对“文化融合”的重新审视

少数民族政权对汉文化的吸收(如元朝保留科举、清朝编修《四库全书》)表明,汉文化的生命力在于其适应性与包容性,而非单向断裂。

汉文化的断代既是外族入侵与内部政策的结果,也是文化转型与融合的过程。其历史证明,尽管经历多次危机,汉文化通过制度韧性、文字传承及多元整合,始终维系着核心脉络的连续性。未来研究需进一步结合考古发现(如都城遗址、礼器演变)与文献考据,深化对文化断代与复兴机制的理解。