中华文化浩如烟海,古代文化常识犹如散落其间的明珠,既是理解典籍的钥匙,更是高中语文学习的根基。从《诗经》的"关关雎鸠"到《史记》的"究天人之际",从科举制度的"金榜题名"到礼乐文明的"钟鸣鼎食",这些承载着民族记忆的文化符号,构成了高考语文考查体系中不可或缺的组成部分。掌握这些知识不仅是应对考试的利器,更是感悟传统文化精髓的重要途径。

科举制度与官职体系

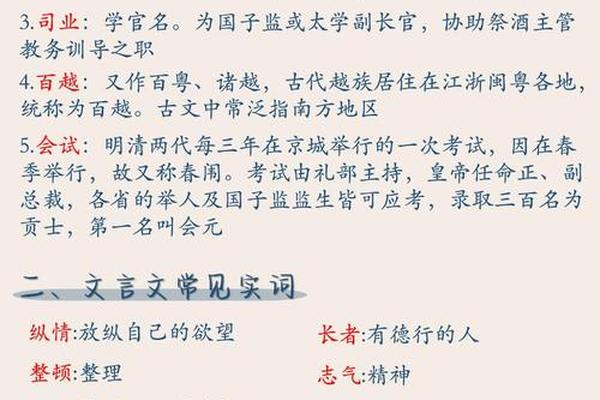

科举制度作为古代人才选拔的核心机制,在文学作品中频繁呈现。《范进中举》中"报帖"与"捷报"的细节描写,正是乡试中举的真实写照。院试、乡试、会试、殿试四级考试体系,对应着秀才、举人、贡士、进士的功名进阶,这种严密的层级制度在《儒林外史》中得到深刻反映。

官职体系中的尚书、侍郎、刺史等称谓,往往成为理解古文的关键。如《陈情表》中"前太守臣逵察臣孝廉","孝廉"即汉代举荐制度中的科目。中央官制中的三省六部制,地方行政中的道、州、府、县设置,这些知识在解读《阿房宫赋》《岳阳楼记》等经典时尤为重要。

学者钱穆在《中国历代政治得失》中指出,科举制度塑造了古代文人的知识结构与价值取向。这种影响直接体现在文学创作中,如唐宋诗词中频繁出现的"及第""落第"意象,折射出士人群体特有的精神世界。理解这些制度背景,才能准确把握作品的情感基调。

礼制习俗与天文历法

《周礼》确立的吉、凶、军、宾、嘉五礼体系,渗透在文学作品的各个层面。《红楼梦》元妃省亲时的仪仗规制,《项脊轩志》中"束发读书轩中"的俗,都需要礼制知识支撑理解。丧葬礼仪中的"五服"制度,更是解读《陈情表》中"外无期功强近之亲"的关键。

二十四节气与天干地支构成的时间体系,是古代文学作品的重要时间坐标。杜甫《小至》中"天时人事日相催",苏轼《水调歌头》"不知天上宫阙,今夕是何年",都暗含着特定的历法知识。星宿分野理论在《滕王阁序》"星分翼轸"中的运用,展现了古人独特的空间认知方式。

民俗学者钟敬文曾强调,节日习俗是打开传统文化宝库的钥匙。《东京梦华录》记载的元宵灯会,《荆楚岁时记》描写的端午竞渡,这些民俗记忆在古诗词中凝结为"火树银花""龙舟竞渡"的经典意象。理解这些文化符号,方能体会"千门万户曈曈日"背后的深层意蕴。

文学流派与哲学思想

先秦诸子百家奠定了中华文化的思想根基。儒家"修身齐家"的理念贯穿《论语》《孟子》,道家"道法自然"的思想浸润《庄子》《淮南子》。韩愈《师说》中对师道的阐述,本质上是儒家教育观的文学表达。理解这些哲学源流,才能把握古文运动的深层动因。

唐宋以降,文学流派纷呈迭起。豪放派"大江东去"的雄浑与婉约派"杨柳岸晓风残月"的柔美形成鲜明对照。明代前后七子的复古主张,清代桐城派的义法理论,这些文学思潮在作品选读中皆有体现。王国维《人间词话》提出的境界说,为理解古典诗词提供了重要视角。

文体演变同样值得关注。从汉赋的铺张扬厉到魏晋骈文的四六对仗,从唐代传奇的叙事艺术到宋元话本的白话转向,每种文体都承载着特定的时代精神。刘勰《文心雕龙》所言"文变染乎世情",正是提醒我们要在文体流变中把握历史脉搏。

站在文化传承的维度审视这些常识积累,其意义早已超越应试需求。当学生能够从《过秦论》中读出郡县制与分封制的博弈,从《赤壁赋》里感悟儒释道思想的交融,传统文化的基因便在新的时代焕发生机。建议在教学中加强跨文本关联,创设文化情境,使常识记忆转化为文化认同。未来的研究可深入探讨传统文化常识与现代语文核心素养的对接机制,让古老的文化密码持续照亮当代人的精神家园。