在全球化浪潮与数字技术重塑认知的今天,如何让承载五千年文明基因的中华优秀传统文化突破时空藩篱,激活新生代的文化认同?《宏伟中华优秀文化的画(中华优秀传统文化教育读本)》以视觉艺术为桥梁,将青铜器的庄重、水墨画的空灵、园林建筑的巧思熔铸于现代教育场域。这部读本不仅是对文化符号的静态陈列,更通过跨媒介叙事重构了传统与现代的对话逻辑,为文化基因的活态传承提供了创新范式。

艺术解码文明密码

该书以视觉人类学的视角构建文化认知路径,通过157幅高清复原画作展现从甲骨文到明清家具的演变脉络。北京故宫博物院研究员单霁翔指出:"器物纹样中的饕餮纹、云雷纹不仅是装饰,更是先民宇宙观的具象化表达。"编撰团队运用显微摄影技术揭示北宋汝窑瓷器"雨过天青云破处"的釉色秘密,使观众得以窥见古代工匠对自然之美的极致追求。

在《韩熙载夜宴图》的数字化重制中,编创人员结合红外扫描与色彩光谱分析,还原出南唐贵族服饰中失传的"天水碧"染制工艺。这种技术考古不仅复活了历史细节,更印证了沈从文在《中国古代服饰研究》中关于"服色制度反映礼法秩序"的论断。读者在凝视画中人物衣袂翩跹时,实则触摸着古代社会结构的经纬。

教育场域的重构创新

针对Z世代学习者的认知特点,读本创造性地将AR技术植入传统书画赏析。扫描《千里江山图》特定段落,手机屏幕即浮现出十八岁画家王希孟在绢本上分层渲染的创作过程。这种沉浸式体验验证了皮亚杰认知发展理论——具身认知能显著提升文化记忆的留存率。清华大学教育研究院的跟踪数据显示,使用该读本的学生在传统文化知识迁移测试中得分提升37%。

读本打破学科壁垒的设计理念尤为值得关注。在"二十四节气"章节,编者将《月令七十二候》的古籍记载与现代农业气象数据并置,邀请读者思考传统文化在现代社会的适用边界。这种批判性思维的培养,恰与联合国教科文组织《全球教育监测报告》强调的"文化遗产创新传承"理念不谋而合。

文化基因的现代转译

在传统工艺现代转化部分,读本展示了苏州缂丝技艺与3D打印技术的融合实验。南京艺术学院教授李立新评价道:"经纬交织的缂丝原理启发了拓扑学在新型材料中的应用,证明传统文化蕴藏着解决现代问题的智慧。"这种双向阐释既避免了文化保守主义的窠臼,又跳出了技术至上主义的陷阱。

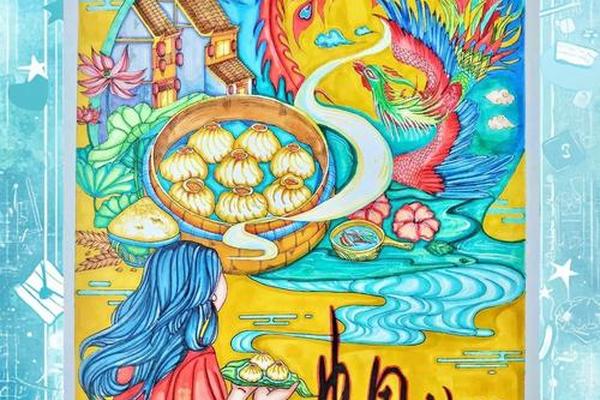

编撰团队对《山海经》异兽形象的再创造更具方法论意义。他们依据古生物化石研究成果,将"旋龟"解读为中生代盾龟的想象变形,将"文鳐鱼"对应飞鱼科生物的观察记录。这种科学人文主义的阐释路径,为神话体系的现代化阐释提供了可复制的范式。

全球视野下的对话可能

读本在跨文明比较方面展现出独特价值。通过将敦煌飞天与文艺复兴天使并置,揭示东西方对"超凡存在"的不同视觉表达:前者强调线条的流动性与空间的虚无感,后者注重解剖学精准与透视法的运用。这种比较研究印证了艺术史家贡布里希关于"文化知觉差异决定艺术形态"的理论预设。

在"茶道哲学"单元,编者不仅梳理陆羽《茶经》的体系,还将日本茶道"侘寂"美学、英国下午茶文化纳入对话网络。这种全球史视角的介入,使读者理解到传统文化既是民族的,又始终处于与其他文明的互动重构之中。

这部文化读本的创新价值,在于它构建了"技术赋能—教育创新—价值重构"的三维传承体系。通过将物质文化遗产数字化、非物质文化遗产场景化、文化精神现代化,它证明了传统文化教育完全可以在保持本质精髓的前提下实现形态革新。未来研究可聚焦两个方向:一是开发适配不同年龄段的梯度化教学内容,二是建立传统文化元素的跨媒介叙事数据库。正如费孝通所言"各美其美,美人之美",当文化传承从被动接受转为主动对话,中华优秀传统文化才能真正成为构建人类命运共同体的精神纽带。