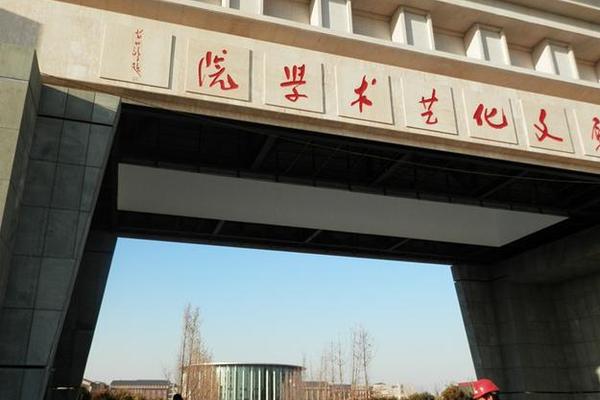

在郑州这座兼具历史底蕴与现代活力的城市中,中原文化艺术学院作为河南省重点建设的综合性艺术类高校,承载着培养高层次文化艺术人才的重要使命。学院以“传承中原文化、创新艺术教育”为办学理念,整合省内优质教育资源,形成了独特的学科优势与人才培养模式。本文将从多个维度深入探讨该学院的教务管理体系、办学特色及发展路径,并结合实际案例分析其教育实践成果。

一、教务管理体系架构

中原文化艺术学院的教务管理以信息化平台为支撑,构建了覆盖教学全过程的智慧化管理系统。根据显示,教务处承担着人才培养方案制定、教学运行管理、实践教学组织等核心职能,通过教务管理系统、论文管理系统等数字化工具实现教学资源的优化配置。例如,在2025年春季学期选课工作中,学院采用金智教务系统进行线上选课,提供电脑端与移动端双通道操作,显著提升了选课效率。

在服务体系建设方面,学院建立了“一站式”学生服务中心,涵盖学籍管理、成绩查询、证书办理等20余项服务。提到,学院通过定期举办教学研讨会、教师培训等活动强化基层教学组织建设,如2024年开展的“课程思政”示范课程建设,将中原文化元素融入《文化创意产品设计》等专业课程,形成具有地域特色的教学模式。

二、学科建设与专业特色

作为以文学、工学、管理学为主干学科的综合性院校,中原文化艺术学院设置了13个二级学院,涵盖戏剧、美术、新闻传播等多个领域。显示,其文化艺术管理学院与戏曲学院通过“非遗传承人进课堂”项目,将浚县泥泥狗制作、木版年画技艺等非物质文化遗产融入教学实践,培养兼具传统技艺与现代审美的复合型人才。

在学科交叉创新方面,学院与华北水利水电大学等高校开展深度合作。如所述,通过联合建设“水艺术”研究中心,将水利工程学科与公共艺术设计相结合,创作出《大岳永泰》等荣获全国美展奖项的跨界作品。这种“艺术+科技”的融合模式,使学生在第十四届“挑战杯”竞赛中斩获国家级奖项。

三、国际交流与文化传播

学院积极响应“一带一路”倡议,构建了多层次国际合作网络。显示,2024年启动的“双千计划”推动师生赴俄罗斯列宾美术学院、新西兰怀卡托大学等顶尖艺术院校交流,实现学分互认突破。特别是在澳大利亚举办的“中原美术作品展”,通过雕塑《河洛遗韵》、水墨画《嵩岳烟云》等作品,向世界展示了黄河文化的艺术魅力。

本土化国际课程建设方面,学院引进意大利布雷拉美术学院的《当代艺术策展》课程,结合郑州商都遗址博物馆资源开发《中原文物数字化展示》实践模块。这种“引进来”与“走出去”相结合的培养模式,使视觉传达设计专业毕业生海外深造率提升至18%。

四、产教融合与区域服务

学院深度融入中原经济区建设,形成“政校企”协同育人机制。所述的文化产业管理专业与“只有河南·戏剧幻城”建立实习基地,学生在《曹操的麦田》等沉浸式戏剧项目中担任舞美设计,将课堂理论转化为市场产品。2025年数据显示,艺术设计学院承接地方文化创意项目23项,为郑州国际文创园提供设计方案的经济效益突破千万元。

在乡村振兴战略中,学院组织师生团队深入兰考、新县等革命老区,开展“红色美育”社会实践活动。通过绘制红色文化墙、设计民俗旅游标识系统,既保护了传统村落风貌,又带动当地文旅产业增收12%。

五、未来发展路径探索

面对人工智能技术革新,学院正筹建“数字艺术创新实验室”,计划将VR技术应用于文物修复教学。提到的华北水利水电大学丝网印刷实验室建设经验,为开发《元宇宙艺术创作》等前沿课程提供借鉴。同时需警惕技术异化风险,需在2026年前建立数字教育模块,培养学生的人文批判思维。

在学科评估体系改革方面,建议参考中驻马店职业技术学院的实践教学评价机制,构建“创作成果+社会效益”双维考核标准。针对文化创意产业人才缺口,可借鉴所述的产学合作模式,扩大与河南博物院、二里头遗址博物馆的协同创新项目。

中原文化艺术学院通过构建特色鲜明的教务管理体系、深化国际交流合作、强化产教融合等举措,已成为中原文化传承创新的重要阵地。未来需在保持传统艺术教育优势的积极应对数字化挑战,完善“新文科”人才培养体系。建议加强艺术类课程思政研究,建立中原文化遗产数据库,为讲好“黄河故事”培育更多兼具国际视野与文化根脉的艺术人才。这所植根中原沃土的艺术学府,正以文化自信为帆,在守正创新中驶向更广阔的星辰大海。