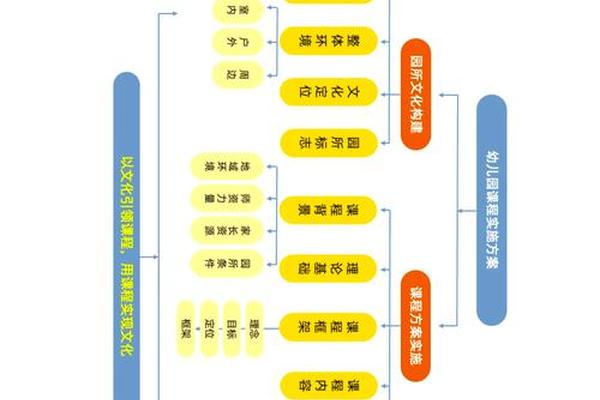

一、幼儿园课程实施的三种取向

1. 忠实取向

强调严格遵循预设的课程计划或教材,教师作为执行者将设计好的方案原样落地。这种取向注重课程的系统性和基础性,适用于文化传承中需要标准化的内容(如传统节日的固定仪式)。但缺乏灵活性,可能忽视幼儿的个性化需求。

2. 相互适应取向

课程实施中,教师根据实际情况(如幼儿兴趣、本土资源条件等)与课程设计者进行动态调整,实现预设方案与具体情境的协调。例如,将教材中的民间故事替换为本地传说,或在活动中融入乡土材料(如竹竿舞、壮锦工艺),既保留课程目标,又增强文化贴近性。

3. 课程创生取向

强调教师与幼儿共同建构课程,以本土文化为起点生成新的教育经验。例如,通过参观本地博物馆引发幼儿对传统服饰的兴趣,进而生成“民族服装设计”主题活动。这种取向重视幼儿的主动参与和创造性表达,适合深度挖掘文化内涵。

二、本土文化融入课程的实践路径

1. 筛选与整合文化资源

根据幼儿认知特点筛选适宜的本土文化元素(如民间艺术、传统节日、地方方言等),并通过主题活动、区域游戏等形式整合到课程中。例如,广西那坡县幼儿园将黑衣壮的服饰、山歌、建筑融入教学,通过“三月三”节日活动让幼儿体验五色糯米饭制作。

2. 环境与日常渗透

创设浸润式文化环境,如在幼儿园墙面展示本地民俗图片,或在晨间操中加入民族舞蹈音乐。同时将文化元素渗透到一日生活,如通过传统游戏(跳竹竿、踢毽子)培养合作能力。

3. 教师角色的转型

教师需从“教材执行者”转变为“文化研究者”和“课程开发者”。例如,通过培训提升对本土文化的理解,并灵活调整课程设计。如成都华德福学校结合本地农耕文化开发园本课程。

4. 家园社区协同

邀请家长参与课程实施(如家长进课堂讲述本地历史),或联合社区资源(如非遗传承人示范工艺),增强文化教育的真实性与多元性。

三、本土文化课程的实施挑战与对策

总结

幼儿园课程实施中,三种取向并非割裂,而是根据教育目标与文化资源特点灵活选择。例如,传统节日可采用“相互适应”调整活动形式,而民间艺术探索可偏向“创生取向”。本土文化的融入需以幼儿经验为核心,通过环境浸润、资源整合和动态调整,实现文化传承与幼儿发展的双重目标。