中华文明如浩瀚星河,每一个文化符号都是璀璨星辰。汉字,作为最核心的文化基因,承载着五千年文明的密码。余光中在《听听那冷雨》中写道:“只要仓颉的灵感不灭,美丽的中文不老,那磁石般的向心力必然长存。”甲骨文中跳跃的象形符号,篆书里流转的笔锋韵律,不仅是书写工具,更是民族精神的具象化。当我们解读“仁”字的二人相拥,“信”字的人言合一,便能触摸到先民对道德的深邃思考。

这种基因密码在诗词歌赋中形成更立体的表达。李白“天生我材必有用”的豪迈,苏轼“一蓑烟雨任平生”的超然,李清照“寻寻觅觅,冷冷清清”的婉约,构成了中华文化的情感坐标系。故宫博物院开发的“名画AR”项目,让《千里江山图》的层峦叠嶂在光影中流动,正是通过科技手段激活了传统文化的基因表达。而《黑神话·悟空》将《西游记》中的神话叙事重构为当代游戏语言,证明经典IP能在数字时代焕发新生。

二、直面传承困境

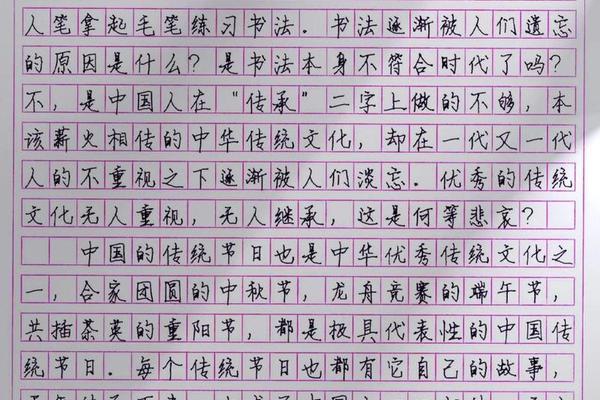

在全球化浪潮中,文化传承面临双重夹击。教育体系中将《兰亭集序》拆解为文言虚词训练,博物馆里青铜器沦为拍照背景,折射出传统文化符号的空心化危机。正如学者费孝通所言:“文化自觉需要对传统有‘自知之明’。”当春节的守岁变成手机抢红包的狂欢,端午的龙舟竞渡成为商业表演,仪式背后的精神内核正在消解。

更值得警惕的是符号滥用现象。高考作文中“君不见”“揆诸当下”的机械套用,短视频平台上汉服与电子音乐的生硬混搭,本质上是对文化基因的误读。这种现象正如白先勇批评的“把昆曲改成流行歌曲”的伪创新,失去了传统艺术“无声不歌,无动不舞”的精髓。真正的传承不应停留在皮相模仿,而需深入理解《论语》中“礼之用,和为贵”的处世哲学,《道德经》“上善若水”的生命智慧。

三、重构传承路径

创新传承需要搭建古今对话的桥梁。敦煌研究院的“数字供养人”项目,让网友通过小程序参与壁画修复,既保留了飞天壁画的美学神韵,又创造了参与式传承的新模式。苏州博物馆将宋代山水画的留白意境融入建筑空间,用钢架玻璃重构“移步换景”的园林哲学,证明传统元素能与现代设计共生。

教育体系的重构更为关键。北京某中学开设的“汉字密码”课程,从甲骨文演变解析文化思维;成都非遗博览园开展的活态传承工作坊,让青少年亲手制作漆器、体验蜀绣,这种沉浸式学习比背诵《弟子规》更具生命力。台湾作家蒋勋曾说:“美是心灵的觉醒”,当孩子们在青花瓷纹样中发现几何之美,在昆曲水袖中感受力学之妙,文化自信便自然生长。

四、凝聚青年力量

Z世代正在用新语言书写传承故事。B站UP主“古琴诊所”将《广陵散》改编为电子音乐,在纽约时代广场播放时引发外国观众惊叹;95后设计师楚艳将唐代绞缬工艺融入高定时装,让巴黎秀场飘起中国绛红。这些实践印证着单霁翔的观点:“文物活起来的关键,在于找到与当代生活的连接点。”

青年传承不应局限于技艺层面。清华学子发起的“乡野文脉”计划,用短视频记录即将消失的方言童谣;大学生创业团队开发的“节气美食地图”,通过AR技术展示立春咬春、冬至酿酒的饮食智慧。这种创造性转化,正如《周易》所言:“穷则变,变则通,通则久”,让传统文化在解构与重构中永葆生机。

站在文明五千年的坐标轴上回望,文化传承从来不是简单的复制粘贴。从殷墟甲骨到云端数据库,从敦煌经卷到数字孪生,变的是载体,不变的是“天行健,君子以自强不息”的精神内核。未来的传承者需要在基因解码中建立文化自觉,在守正创新中实现文明赓续,让传统文化既如泰山磐石般稳固,又如长江活水般奔涌。当我们既能用甲骨文书写量子力学公式,又能用全息技术再现《兰亭集序》的曲水流觞,便是对“周虽旧邦,其命维新”的最佳诠释。