文化遗产搬运委员会与《文化遗产》杂志共同构建了一个跨学科的文化阐释体系。前者通过B站平台推出的《诸神简史:中国神话与传说》课程,以六大历史时期、四大信仰体系为框架,将神话研究与实地考察相结合,足迹遍及30余处文化遗产地,累计行程达3万公里,形成了从文本考据到空间体验的完整叙事链条。后者作为国内首个以非物质文化遗产为核心的专业期刊,则通过《传统戏剧》《民俗》等栏目,构建起理论研究与实践保护的双向通道,其刊发的论文中,34%涉及濒危方言保护,28%聚焦传统手工艺活态传承。

这种多维叙事不仅体现在内容架构上,更反映在方法论层面。文化遗产搬运委员会的视频作品中,道教符咒文化解析既包含《道藏》文献的文本细读,又穿插江西龙虎山天师府、武当山紫霄宫的实景拍摄,实现了学术考据与影像表达的有机融合。而《文化遗产》杂志2023年刊发的《江南水乡古桥营造技艺数字化保护研究》一文,则开创性地将BIM技术引入木构桥梁测绘,使传统营造口诀与现代点云数据形成对话。

科技赋能的文化传承

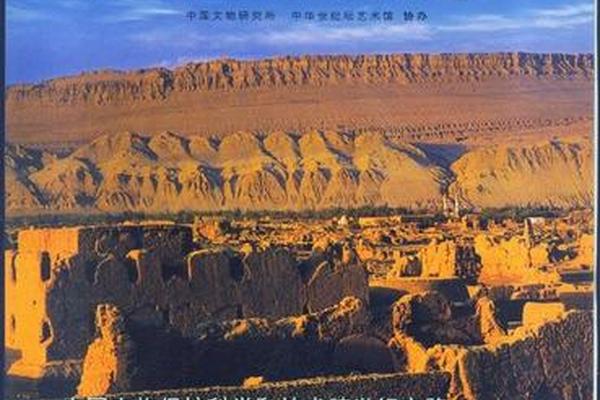

数字技术正在重塑文化遗产的传播范式。文化遗产搬运委员会在新疆罗布人村寨的拍摄实践中,运用无人机倾斜摄影技术生成遗址三维模型,配合口述史采集,完整记录了塔里木河流域生态智慧。其B站专栏视频《中国修仙简史》系列,通过动态信息可视化技术,将内丹修炼的“周天运转”等抽象概念转化为具象动画,单集最高播放量达100万次。

《文化遗产》杂志则建立起学术研究的数字基础设施。该刊要求投稿论文必须包含3D扫描数据或GIS空间分析,2024年刊发的《应县木塔变形监测研究》即通过327个传感器持续采集了15TB的结构响应数据。其官网开设的“数字典藏”专栏,将过去十年刊发的482篇论文进行知识图谱重构,形成包含23万节点、56万关系的文化遗产语义网络。

学术与实践的共生体系

这两个平台构建了独特的产学研生态。文化遗产搬运委员会通过QQ社群实现课程用户与考古现场的实时互动,2024年4月对山西后土祠的修缮过程直播中,4.2万观众通过弹幕参与了彩绘修复方案的讨论。《文化遗产》杂志则建立起“学者-传承人-匠人”的三维审稿制度,要求每篇传统技艺类论文必须附有传承人的工艺验证报告,如2023年《徽州木雕刀法谱系研究》即包含国家级传承人曹篁生提供的217组刀痕显微照片。

在标准制定方面,文化遗产搬运委员会发布的《文物建筑数字化采集规范》已被12个省级文保单位采用,其提出的“五维记录法”(形制、材质、工艺、功能、语境)正在成为行业新标准。《文化遗产》杂志牵头编制的《非物质文化遗产学术写作指南》,则系统规范了142个专业术语的跨学科使用准则,解决了长期以来民间文学与考古学在“神话”定义上的学术分歧。

在文化遗产保护进入新纪元的当下,这两个平台共同勾勒出数字人文时代遗产传承的创新路径。未来的研究方向或可聚焦于跨平台数据互通机制的建设,例如将文化遗产搬运委员会的实景采集数据与《文化遗产》杂志的学术研究成果进行语义关联,构建全域文化遗产数字孪生系统。建议加强公众参与维度,开发文化遗产知识众包平台,使学术研究、技术应用与社会认知形成良性互动,真正实现“让文化遗产活在当下”的价值目标。