在中国历史长河中,南宋(1127-1279年)以其独特的文化气质与政治格局占据重要地位。作为中国历史上唯一将都城定于江南的王朝,南宋以杭州(时称临安)为核心,构建了“南宫北市”的都城格局,其文化遗址至今仍散落在现代杭州市的街巷之间。从凤凰山麓的皇城遗址到太庙巷深处的道教石刻,从德寿宫的园林基址到御街地下的夯土遗迹,这些跨越八百年的历史碎片,不仅承载着南宋的繁华记忆,更成为研究中国古代都城规划与经济文化的重要实证。本文将系统梳理南宋都城临安的地理空间特征,解析核心遗址的考古发现,并探讨其保护与活化的当代意义。

一、临安建都的历史抉择

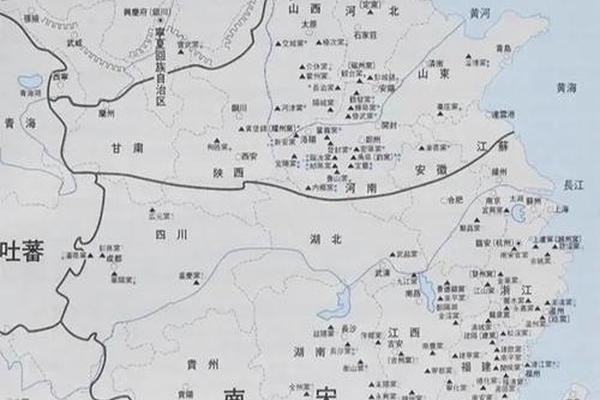

宋高宗赵构于建炎三年(1129年)升杭州为临安府,绍兴八年(1138年)正式定都于此,这一决策背后交织着军事防御、经济基础与政治考量的多重博弈。杭州地处浙西平原,背靠天目山余脉,东临钱塘江,西接西湖,水网密布的地理环境为抵御金军骑兵提供了天然屏障,而京杭大运河的南端枢纽地位更使其成为江南物资集散中心。考古发现显示,吴越国时期奠定的城市基础设施与北宋杭州“东南第一州”的经济基础,为南宋政权快速重建行政体系提供了支撑。

与南京(建康)等候选都城相比,临安的选择凸显了南宋政权的偏安策略。南京虽有“金陵王气”与北伐地理优势,但临近前线的位置难以满足高宗“可守可退”的需求。而临安“左江右湖”的封闭地形,既便于构建防御体系,又可通过钱塘江出海口实现海上撤退,这种地理特性与统治集团的心理诉求高度契合。都城规划中“南宫北市”的特殊格局——宫殿区偏居城南凤凰山,市井街区向北延展——正是这种政治心态的空间投射。

二、皇城遗址的分布与考古发现

南宋皇城遗址位于今杭州市上城区凤凰山东麓,现存范围东起馒头山,西至凤凰山,南抵宋城路,北达万松岭,总面积约50万平方米。考古勘探揭示出三重空间结构:核心区为朝会区与后寝区,现存垂拱殿、大庆殿等夯土台基,其中L形台基长达112米,印证了文献中“三大殿”格局的记载;东华门宫殿区出土的选德殿遗址,展现了皇帝处理机要事务的特殊空间;而宫城西北角的慈福宫遗址,则通过五开间柱网结构与排水系统,还原了太后居所的建筑形制。

遗址保护面临古今叠压的独特挑战。2021年北京大学学者团队调查发现,皇城核心区50%面积仍被军事单位占用,太庙遗址上方建有小学操场,御街遗迹则深埋于现代道路之下。这种“遗址层”与“城市层”的交错,使得考古工作只能在城建间隙“见缝插针”。尽管如此,近年发现的严官巷御街遗址仍展现出惊人细节:宽16米的道路铺砖、两侧排水沟与房屋基址,印证了《梦粱录》中“天街”商铺林立的记载。

三、德寿宫:从皇家离宫到考古典范

作为与皇城并称“北大内”的皇家离宫,德寿宫遗址的发掘为理解南宋宫苑制度提供了关键物证。该遗址位于望江路与中河高架交汇处,1984年首次发现后历经四次考古,揭露面积达6800平方米。遗址叠压关系清晰呈现三个时期:底层为秦桧宅邸基址,中层为高宗退位后扩建的德寿宫主体,上层则是孝宗时期改建的重华宫建筑群。其中大龙池西南隅发现的15米长石砌驳岸,以及池中榭舫基址,证实了文献中“拟西湖冷泉”的园林营造手法。

2022年开放的德寿宫遗址博物馆,创新运用数字投影与虚拟现实技术,在遗址上方4米处构建悬浮式展陈空间。通过激光扫描与文献比对,研究人员复原了重华殿的鸱吻构造与彩画纹样,并在遗址表面投射动态影像,再现四季更替中的宫苑景致。这种“遗址本体+数字层”的展示模式,为土遗址活化提供了新范式。

四、散落市井的南宋文化印记

南宋文化遗址的独特之处,在于其与当代城市的深度交融。太庙广场地下8米处的祭祀坑、中山中路地砖下的御街铺石、紫阳小学崖壁上的通玄观造像,构成“折叠城市”的历史肌理。其中通玄观三茅真君摩崖造像,作为杭州唯一留存的南宋道教石刻,其衣纹线条的疏密变化,反映出南北艺术风格的融合。而鼓楼旁的南宋遗址陈列馆,则通过严官巷出土的官窑瓷片、铜钱与建筑构件,串联起都城市民的生活图景。

这种古今共生也带来保护难题。2025年浙江工业大学研究显示,76%的市民认为遗址展示存在“景观资源匮乏”,42%的游客期待更直观的建筑复原。对此,杭州推出“走读临安城”研学线路,将八卦田籍田遗址、官窑博物馆与德寿宫串联,通过AR导航技术,在手机端重建御街瓦市的三维场景。

五、保护传承与未来展望

南宋文化遗址的保护,本质上是历史层理与现代城市发展的对话。当前实施的三维激光扫描与地质雷达探测,已建立13平方公里遗址区的数字高程模型,精度达厘米级。但更深层的挑战在于制度创新:2021年中央军委与杭州市达成的军事用地腾退协议,开创了央地协同保护新模式;而北大考古团队提出的“微更新”理念,主张以小型遗址公园点缀社区,正在馒头山片区试点。

未来研究需着重三方面:其一,加强建筑考古与文献学的跨学科整合,如通过《营造法式》与出土瓦当的比对,完善南宋建筑谱系;其二,探索遗址价值转化路径,德寿宫打造的“宋韵雅宴”文创品牌,年营收已突破3000万元;其三,推动国际比较研究,将临安城与同期的巴格达、京都展开都城规划对比。唯有将遗址保护纳入城市文化生态系统,方能使南宋文明在当代焕发新生。

从凤凰山夯土台基到德寿宫的数字投影,南宋文化遗址构成了解读江南文明的关键密码。这些深埋地下的宫殿基址、镌刻山崖的宗教艺术、沉淀街巷的生活遗迹,共同诉说着一个王朝的文化选择与空间智慧。在城市化进程加速的今天,如何让这些历史印记既成为学术研究的标本,又化作市民生活的文化底色,将是留给这个时代的命题。而答案,或许就藏在考古探方与数字代码的交织中,在学术坚守与公众参与的和鸣里。