当宣纸上的墨迹在时光中沉淀,当碑帖里的风骨在岁月里传承,书法早已超越简单的文字书写,成为中华文明的精神图腾。从甲骨卜辞的神秘纹路到魏晋风流的行草气象,从唐代法度的楷书典范到明清文人的个性张扬,书法艺术与古典诗词始终相互辉映,共同构建起中华美学的精神坐标。这种以笔墨为载体的艺术传承,既是文明基因的延续,更是民族审美的集体记忆。

历史长河中的文脉传承

在安阳殷墟出土的甲骨残片上,先民用刀锋刻下的卜辞已然显现出对文字美感的自觉追求。周代青铜器铭文的庄重肃穆,秦代诏版文字的整饬严谨,这些早期文字遗存证明中国书法自诞生之初就承载着文化传承的使命。东汉蔡邕在《九势》中提出"书肇于自然"的论断,将书法提升到道法自然的哲学高度,奠定了书法作为文化载体的理论基础。

唐宋时期形成的"诗书画印"四位一体传统,使书法成为文人精神世界的重要出口。颜真卿《祭侄文稿》中悲愤交加的笔触,苏轼《寒食帖》里跌宕起伏的节奏,这些传世名作不仅是艺术典范,更成为历史情感的立体档案。正如美学家宗白华所言:"中国书法尤能传达空灵动荡的意境,成为反映生命的艺术。

诗词与书法的美学共鸣

王羲之书《兰亭序》时"群贤毕至"的雅集场景,本身就是诗书合璧的完美写照。唐代张旭观公孙大娘舞剑而悟草书真谛,李白醉中挥毫写下《上阳台帖》,这些艺术史上的经典案例,揭示着诗词韵律与书法节奏的内在相通。宋代米芾提出的"八面出锋"理论,与诗词创作讲究的"起承转合"形成跨艺术门类的对话。

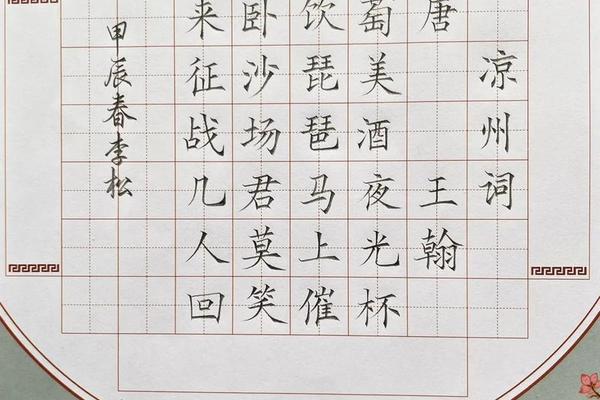

在具体创作层面,书法家对诗词文本的选择往往暗含深意。文徵明84岁仍能楷书《离骚》全卷,不仅展现惊人功力,更寄托着士大夫的忠贞气节;傅山书写杜甫诗作时特意采用倔强拙朴的笔法,与诗中忧国忧民的情怀形成形式与内容的双重呼应。这种"以书载道"的创作理念,使书法成为诗词精神的视觉延伸。

当代传承的挑战与创新

数字化浪潮冲击下,教育部2022年数据显示青少年毛笔书写率不足12%。但值得关注的是,故宫《石渠宝笈》特展创下日均2.3万人观展纪录,短视频平台书法教学账号累计粉丝超8000万。这种传统与现代的碰撞,既暴露危机也孕育新机。台湾学者蒋勋提出"书法是认识自我的修行",这种观点正在被新一代年轻人重新诠释。

在创新实践中,现代书法家探索出多元发展路径。王冬龄的"乱书"突破传统章法,将诗歌意境转化为抽象构成;徐冰的《天书》装置艺术,通过解构汉字引发对文化传承的哲学思考。这些实验虽存争议,却为古老艺术注入时代活力。中央美院近年设立的"书法与当代艺术"交叉学科,标志着书法教育正在构建新的学术范式。

文明对话中的笔墨桥梁

大英博物馆珍藏的《女史箴图》题跋,记录着历代收藏家的笔墨交游;巴黎吉美博物馆的敦煌写经,见证着丝路文明的传播轨迹。书法作为独特的文化符号,正在产生超越文字本身的国际影响力。日本"少字数派"书法对禅宗公案的视觉演绎,韩国"书艺"对汉字结构的本土化改造,都彰显着东方美学的共通性。

近年"汉字圈"文化复兴趋势中,中国书法扮演着关键角色。哈佛大学燕京学社连续举办七届"跨文化书法研讨会",新加坡书法家协会推动书法进入国民教育体系,这些实践印证着费孝通"各美其美,美美与共"的文化愿景。当挪威汉学家何莫邪用毛笔书写《道德经》,当意大利设计师从书法飞白中获取灵感,中华文明正在通过笔墨与世界深度对话。

站在文明传承的维度回望,书法不仅是技艺的沿袭,更是文化基因的延续。那些沉淀在碑帖里的诗词墨韵,既记录着先人对美的永恒追求,也启示着今人对传统的创新转化。在全球化与本土化交织的当下,我们需要以更开放的胸襟守护这份文化遗产,让流淌千年的笔墨长河,继续滋养人类共同的精神家园。未来研究可重点关注数字技术对书法传播的影响机制,以及跨文化语境下的书法美学重构,这或许能为传统文化传承开辟新的路径。